Wenn Geheimagenten melancholisch werden, gehen sie alte Schiffe anschauen. In einer frühen Szene des Films „Skyfall“ sitzt ein müder James Bond alias Daniel Craig in der Londoner National Gallery. Er sinniert darüber, was sich im Secret Service bald alles ändern könnte. Vor 007 an der Wand hängt die „Fighting Temeraire“. Ein Schlachtschiff, das einst unter Lord Nelson vor Trafalgar kämpfte.

Auf dem Gemälde wird es von einem kleinen Raddampfer zum Abwracken geschleppt. 1839 schuf William Turner dieses Stimmungsbild abgetakelter Helden und sinkender Epochen. War der Künstler doch selbst der Sohn eines solchen Umbruchs – der Industrialisierung.

Heute vor 250 Jahren wurde er in London geboren. Zum wichtigsten Maler Englands sollte den Sohn eines Barbiers nicht allein sein stilistischer Ansatz machen. Gewiss, Turners verhangene Landschaften und seine wetterfühlige Ästhetik nahmen bereits das Farbflimmern der französischen Impressionisten vorweg.

Bedeutender als die formale Revolution aber scheint sein sozialhistorisches Gespür. Besonders aus den späteren Werken spricht das Wissen darum, welches Tempo der Strukturwandel aufgenommen hat. Obschon noch romantisch geprägt, studiert Turner das beschleunigte Leben der Fabriken, Dampfschiffe und Eisenbahnen.

„Rain, Steam and Speed“, also „Regen, Dampf und Geschwindigkeit“, gilt als sein Meisterwerk: Wie ein der Hölle entfahrenes Untier kommt da eine Lokomotive aus der diesigen Tiefe herangerauscht. Das offene Feuer, das den Kessel heizt, lässt die Spitze des Zugs zum aufgerissenen Maul werden. Weh dem, der sich der Technik in den Weg stellt!

Turner illustriert die Aggressivität eines Fortschritts, dessen Faszination sich dennoch niemand entziehen kann. Den Segen wie den Fluch der Maschinen-Ära hat der Künstler schließlich am eigenen Leib erfahren. Bahn und Dampfschiff, die neuen Verkehrsmittel, ermöglichen ihm zahlreiche Reisen, unter anderem nach Deutschland. Doch genauso studiert er die Veränderungen am Himmel über der heimischen Themse, wo sich all der Rauch aus den Fabrikschloten sammelt.

Umwelthistorische Daten offenbarten einen erstaunlichen Zusammenhang: Parallel zum Anstieg von Verbrennungspartikeln in London trübten sich auch Turners Gemälde ein. Ohne eine von Schwefeldioxid verdreckte Atmosphäre hätte es das charakteristische Goldstaubschimmern der Bilder vielleicht nie gegeben.

So ist Turner nicht nur ein Pionier in der Wahrnehmung ökologischer Veränderungen. Seine von Nebel verhangenen Räume signalisieren auch ein Bewusstsein für noch tiefere Umwälzprozesse. Mit den neuen Produktionsbedingungen geriet die gesamte alteuropäische Ordnung aus dem Leim.

Besser gesagt: Sie wechselte den Aggregatzustand. Ist es wirklich Zufall, dass ein erbarmungsloser zeitgenössischer Systemkritiker die Umwälzungen exakt so beschreibt, wie Turner sie malt? „Alles Ständische und Stehende verdampft“, bemerkt Karl Marx im „Kommunistischen Manifest“.

Arme Seen in der Transformation

Insofern sind Turners Seestücke auch gesellschaftliche Schicksalsaugenblicke. Die hilflos im Sturm treibenden Schiffe symbolisieren die armen Seelen, die dem Transformationsdruck nicht standhalten.

Der Qualm der Veränderung verschonte schon im 19. Jahrhundert kaum jemand. Wohl deshalb sehen wir auf Turners Bildern auch an solchen Orten gelbbraune Wolkenschwaden, wo real noch nicht so viele Industrieschornsteine schloteten. Sei es am Neckar, in der Schweiz oder am Bodensee.

Auf seinen Reisen schwärmte der Maler immer wieder für die idyllischen Städtchen Südwestdeutschlands. Von Heilbronn oder Esslingen fertigte der Neckartourist der ersten Stunde ebenso strichsichere Skizzen an wie von Stuttgart. Seine größte Liebe in Deutschland aber blieb Heidelberg, vor allem wegen des dortigen Schlosses.

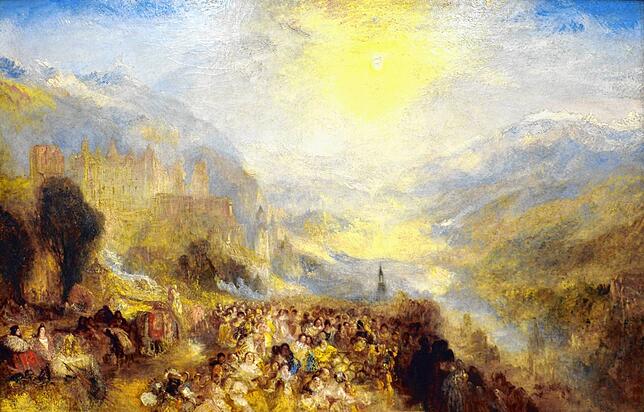

Auf einem 1844 entstandenen Gemälde aus der Tate Gallery sieht man das Wahrzeichen der badischen Studentenstadt so, wie keiner von Turners Zeitgenossen es je gesehen hatte. Unzerstört wie in den besten Tagen thront der Palastkomplex über dem Neckartal. Ein Monument aus der Welt von gestern, aber mit den Smogfarben der Londoner Fabrikluft.

Typisch für Turners freien Umgang mit der Topografie ist auch die hochalpine Kulisse des Bildes. Sie erinnert an die Schweiz, die der Brite zwischen 1802 und 1844 ebenfalls mehrfach besuchte. Der Rheinfall von Schaffhausen inspirierte 1805/06 ein imposantes frühes Gemälde (heute im Museum of Fine Arts Boston), das mit pastosem Farbauftrag die Gewalten des stürzenden Wassers einfängt.

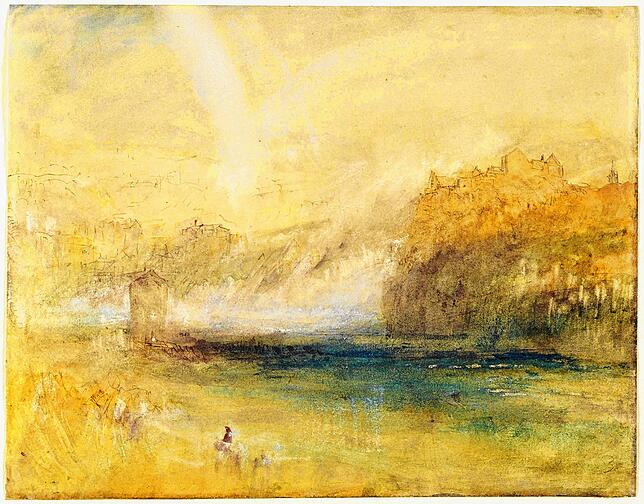

Auch am Bodensee kam der Gast von der Insel vorbei. In den 1840er Jahren haucht sein Aquarellpinsel eine zart gedimmte Ansicht von Konstanz aufs Papier. Einmal mehr wird der Landschaft eine Feinstaubglocke übergestülpt.

Turners zeitlose Relevanz liegt am Ende darin, dass er sehr früh die Verbindung von technischer Innovation und politischer Umwälzung erfasst hat. Lebte der Künstler heute, er würde Montageroboter im Neonlicht und brennende Teslatrucks malen. Oder das Innere riesiger Rechenzentren, aus denen die KI-Modelle ihre immer rasanter wachsende Denkkraft beziehen.

Was im frühviktorianischen England die Raddampfer waren, sind heute die automatisierten Systeme. Sie werden gewiss noch viele verdiente Dreimaster wie die Fighting Temeraire zum Schiffsfriedhof bringen.