Freundschaft zu schließen, das ist schwer geworden: Immer mehr Menschen verstehen Freundschaft als Deckungsgleichheit von Weltanschauungen. Differenzen in der politischen Meinung oder im kulturellen Selbstverständnis gelten nicht als bereichernd, sondern als Provokation. So vereinsamen wir aus freien Stücken.

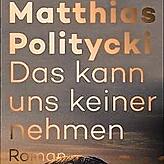

Was uns damit verloren geht, zeigt jetzt der Autor Matthias Politycki in seinem neuen Roman. „Das kann uns keiner nehmen“ erzählt von einer wunderbaren Freundschaft, die allein deshalb entstehen kann, weil sich dieses Entstehen weit weg von Deutschland vollzieht. Und wohl auch, weil digitale Medien dabei keine Rolle spielen.

Erhabene Stille

Dabei ist die Ausgangssituation eine entsetzliche. Hans, 63 Jahre alter Schriftsteller aus Hamburg – links und liberal –, nimmt in Tansania an einer Exkursion auf den Gipfel des Kilimandscharo teil. Er will dort oben die erhabene Stille erleben, Zwiesprache halten mit den Geistern des Berges, mit sich und der Welt ins Reine kommen.

Doch dann steht da mitten im Krater ein rotes Zelt. Ausgerechnet dort, wo Hans und seine Gruppe ihr Lager aufschlagen wollen. Und als Bewohner dieses Zeltes stellt sich ein Mann vor, der nicht nur Deutscher ist, sondern sogar Bayer. Er lässt dies zu allem Überfluss auch alle lautstark wissen. Mit polternden Ansagen wie: „Pack ma‘s, Burschn, auf geht‘s!“ Oder: „Geh weida, Hansi, lach halt a amoi!“ Statt „Lala salama“ für „gute Nacht“ ruft er „Dalai Salami!“, und kommt ihm ein fremder Bergführer entgegen, grüßt er diesen mit „Wumbu-zumbu, der Berg ruft, Karibu!“. Der ganze Mann ist eine einzige Zumutung.

Als wäre das Auftauchen dieses Trampels – ausgerechnet hier oben in der Einsamkeit – nicht genug an Ärgernis, so scheint es auch noch, als lägen ihm die einheimischen Träger zu Füßen. Einem Großmaul, das sich mit seinem Fantasie-Suaheli über sie lustig macht. Noch der dümmste Spruch gilt ihnen als Weisheit, jeder noch so offenkundig rassistische Witz als Brüller.

Man leidet als Leser mit, zumal ein Wetterumschwung aus der zufälligen Bekanntschaft bald auch noch eine Schicksalsgemeinschaft werden lässt. Der liberale Hanseat wird den derben Ur-Bayern „Tscharli„, wie er sich nennt, jetzt so schnell nicht mehr los. Und nur ungläubig mag man den Verdacht zulassen: Die im Klappentext des Buches angekündigte „unwahrscheinliche Freundschaft„ gelte diesem so gegensätzlichen Paar.

Bald wird deutlich, Tscharli hat ein Problem. Auffallend oft muss er sich ins Gebüsch verziehen, um seine Notdurft zu verrichten. Und auf die besorgte Nachfrage des Arztes gibt er – „Ois easy“, „Keine Panik auf der Titanic“ – ein ums andre Mal fröhlich zu, wieder nur „Blut geschissen“ zu haben. Es ist wohl mehr als nur ein Infekt, jedenfalls sei davon auszugehen, dass er schon bald „die große Flatter machen“ werde, wie Tscharli sagt.

Bei der Gipfelbesteigung handelt es sich also offenbar um das letzte Lebensziel eines Todkranken. Ein anderes lautet: noch einmal nach Sansibar fahren, auf jene Insel, auf der er als Bauleiter vor Jahren einige Bushaltestellen errichtet hat. Tscharli möchte sie noch einmal sehen, und weil er das „alloa ned packt“ fragt er Hans, ob er ihn begleiten würde. Nur für ein paar Tage! Die Bitte eines Todkranken: Hans kann sich nicht dazu durchringen, sie abzuschlagen.

So sehen wir die beiden bald auf Motorrollern über die Insel brausen, der eine gemächlich als braver Tourist, der andere wild wie einer, der sich hier seit Jahr und Tag auskennt. Und tatsächlich kommt Hans bald aus dem Staunen nicht heraus: Wie freudig dieser Depp in den Lokalen begrüßt wird! Wie leicht ihm die Sympathien der Einheimischen zufliegen! Kein Zweifel, wenn es hier einen gibt, der Tansania versteht, seine Einwohner, ihre Kultur und ihre Lebensart, dann ist es nicht der moralinsaure Schriftsteller aus Hamburg, sondern der ungehobelte Kerl aus Bayern.

Als hätte es dafür noch eines Beweises bedurft, rettet dieser seinen Gefährten eines Tages aus gefährlicher Lage. Zwei Straßenräuber, mit Messern bewaffnet, jagt er (“Schleich di, sonst fangt‘s a paar!“) kurzerhand davon.

„Verrückt“, denkt sich Hans, noch schlotternd vor Angst: „In Deutschland hätte ich mit so jemandem kein Wort gewechselt. Erst war ich wütend auf ihn gewesen, dann hatte ich mich für ihn geschämt, irgendwann war Mitleid daraus geworden, nun auch noch, man konnte es nicht anders sagen, Hochachtung.“

Das Kultivierte ist unkultiviert

Wie aber gelingt Tscharli das nur, sich die Zuneigung und den Respekt der Einheimischen zu sichern? „Du brauchst eine andere Körpersprache“, erklärt er. Ein „Hornbrillenwürschtl“ wie der intellektuelle Hans habe hier keine Chance. Erst recht nicht mit seinem betulichen Oxford-Englisch: „Wenn du so daher kommst, bist du, ja auch du, ob du willst oder nicht, ein alter Kolonialist!“ Und dann: „In Afrika geht alles ganz schnell, von einer Sekunde zur nächsten kannst du ein Messer im Bauch haben oder, wenn du schlagfertig bist, ein Riesengelächter erzeugen. Bau in jeden Satz was Witziges ein, dann übst du für den Ernstfall.“

Das Kultivierte erweist sich als unkultiviert, das Aufdringliche dagegen als Ausdruck von Umsicht und Geschick. Was in Hamburger Gesprächszirkeln gut und richtig erscheinen mag, ist auf den Straßen von Sansibar nicht mehr zu gebrauchen.

Freundschaft ist mehr als die wechselseitige Versicherung im Rechthaben. Gute Freunde zeichnet aus, dass sie uns aus der Reserve locken, gewohnte Denkmuster aufbrechen, neue Perspektiven eröffnen. Moralische Unfehlbarkeit gehört nicht zu den unverzichtbaren Qualitäten eines Freundes.

Tscharli, schreibt Hans, sei gewiss ein problematischer Mensch. Und es sei einfach, ihn wegen seiner problematischen Seiten abzulehnen. Zuhause in Hamburg werden gute Bekannte seine Schilderungen von dieser Bekanntschaft mit Kopfschütteln quittieren. So einer, wird es heißen, sei doch „nichts als ein alter, weißer Mann, ein Machoschwein, ein Proll, ein Abgehängter“. Urteile von Leuten, die stets zu wissen glauben, wer wie moralisch einzuschätzen ist: „Im Namen der Toleranz sind sie so intolerant wie möglich.“

Politycki gelingt es, mit subtilen Beobachtungen den Wandel der Anti- zur Sympathie in seinem Erzähler glaubhaft werden zu lassen. Das Impulsive, Provozierende in Tscharlis Wesen kommt mit einer so wuchtigen Konsequenz zur Geltung, dass man diesen Menschen geradezu bildhaft vor sich sieht. Tscharli wächst mit seiner vordergründig rabiaten und in Wahrheit doch sensiblen Art nicht nur dem Erzähler, sondern auch dem Leser ans Herz.

Seinen gesundheitlichen Niedergang kann Hans nicht stoppen. Dichter kennen sich nur mit literarischer Existenzsicherung aus. „Wennst‘ über uns beide schreibst, dann tät ich ja weiterlebn in deim Bücherl, oder ned?“, fragt Tscharli seinen Freund, nur zwei Wochen vor seinem Tod. Ein Roman über ihre Freundschaft, das würde ihn „sakrisch freuen“. Hier ist er: ein Glücksfall.