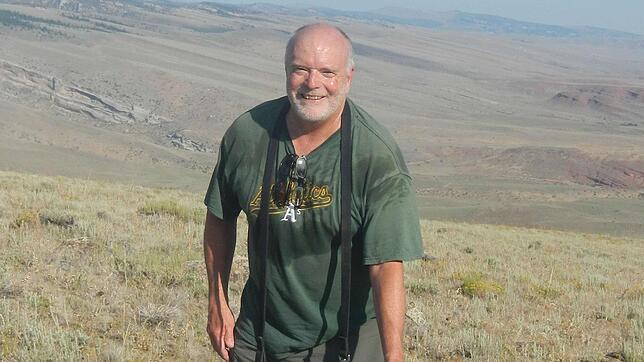

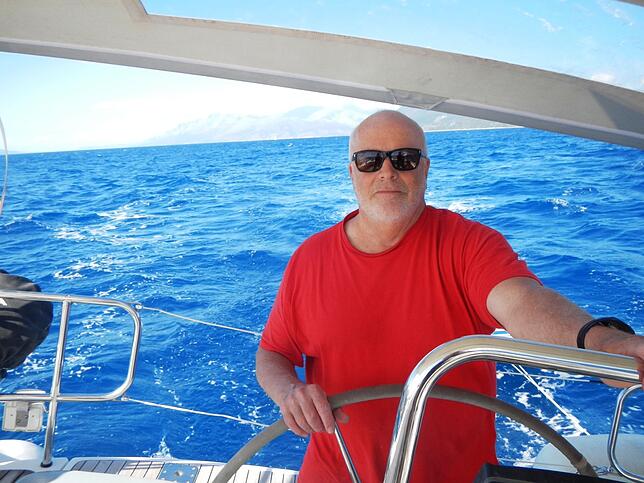

Rone Tempest, US-Amerikaner mit deutschen Wurzeln und Diesel-Fahrer, sitzt in seinem Büro in Salt Lake City (USA) und erklärt, warum er die deutschen Konzerne Volkswagen und Bosch wegen des Abgasskandals verklagt hat. Naheliegend ist das nicht, denn eigentlich liebt er deutsche Autos.

Ab Ende der 1970er-Jahre lebte der Journalist und Pulitzer-Preisträger einige Zeit nahe Paris und fuhr dort nicht etwa Peugeot oder Renault, sondern BMW und VW Golf. Der Golf war ihm „immer der liebste Wagen“, sagt er heute. Daher hat er auch nach seiner Rückkehr in die USA oft mit dem Gedanken gespielt, sich ein deutsches Fahrzeug zuzulegen.

Die „Clean-Diesel“-Kampagne überzeugte den Umweltfreund

2007 war es dann so weit. Tempest, der damals nach einer Karriere bei der Zeitung Los Angeles Times gerade in den Ruhestand wechselte, war Gast auf einer Konferenz in Kalifornien und geriet dort in einen Vortrag über Autos, die von alternativen Kraftstoffen angetrieben werden. Im Benziner-Land USA zählt dazu auch der Diesel.

Anders als in Deutschland, wo Dieselfahren insbesondere in der Mittel- und Oberklasse lange zum guten Ton gehörte, sind die Marktanteile des Selbstzünders in den USA bis heute verschwindend gering.

Was die Vertreter der deutschen Automobilhersteller VW und Audi auf der Konferenz über die Umweltfreundlichkeit ihrer Fahrzeuge sagten, habe ihn beeindruckt, erinnert sich Tempest. 2009 entschied er sich, eines der gepriesenen Fahrzeuge zu kaufen – einen weißen VW Jetta, 2.0-Liter-Turbodiesel (TDI), der damals mit viel Tam-tam im US-Markt eingeführt wurde.

Die „Clean-Diesel“-Kampagne, mit der der VW-Konzern in den USA für seine sauberen und umweltfreundlichen Fahrzeuge warb, überzeugte den Umweltfreund restlos, wie er einräumt. Der Volkswagen war „exakt das, was ich damals suchte“, sagt er.

VW war ertappt, aber dabei sollte es nicht bleiben

Seine Eigenschaften mit Blick auf „niedrige Emissionen, hohe Lauf- und Motorleistung sowie der erschwingliche Preis“ klangen für ihn bestechend. „Das Auto schien mir so perfekt, dass ich zu einer Art VW-Jünger wurde“, gibt der vierfache Vater zu. Mindestens einen Bekannten habe er damals dazu gebracht, sich auch einen VW-Diesel anzuschaffen. Weil der so umweltfreundlich war. Kein Zweifel: Tempest glaubte an den Diesel.

Umso härter war der Aufschlag, als der Abgasskandal den heute 72-Jährigen Ende 2015 aus seinem Diesel-Himmel riss. Damals kam heraus, dass der Wolfsburger Konzern die Stickoxidwerte von Millionen seiner Selbstzünder mit einer Betrugssoftware geschönt hatte.

Sobald sich das Fahrzeug auf einem Teststand befand, wurden die Abgase akkurat gereinigt. Rollte das Auto aber aus dem Labor heraus, wurde der Diesel-Dampf nur noch marginal gefiltert in die Umwelt gepustet.

Das Tarnen und Täuschen beim Diesel war an der Tagesordnung

VW war ertappt, aber dabei sollte es nicht bleiben. Bald darauf geriet auch der Stuttgarter Bosch-Konzern ins Visier. Der Zulieferriese hatte die entsprechenden Fahrzeuge mit Steuersoftware ausgestattet. Mittlerweile gibt es auch ernst zu nehmende Vorwürfe gegen Daimler und eine Reihe ausländischer Hersteller, am Abgas-Schmu beteiligt gewesen zu sein.

In der Branche – so scheint es mittlerweile – war das Tarnen und Täuschen beim Diesel an der Tagesordnung. Wie wirkt das alles auf einen, der der Technologie bedingungslos vertraute und für ein entsprechendes Fahrzeug viel Geld auf den Tisch legte? Als die Tricksereien öffentlich wurden, habe er sich „enttäuscht und betrogen“ gefühlt, wie Tempest es heute ausdrückt.

Wie ein Trottel habe er dagestanden, sagt er. Auch weil er monatelang Freunde und Familie von den vermeintlichen Vorzügen der Diesel-Fahrzeuge Made in Germany zu überzeugen versucht habe. Auch daher habe er gegen die Konzerne geklagt.

Eine Herzenssache als Auslöser

Enttäuschtes Vertrauen war aber nur ein Motiv. Sein Widerstand gegen die Konzerne hat auch einen noch tieferliegenden Grund. Tempest, der im Jahr 2004 mit einer Reportage über einen gigantischen Waldbrand in Kalifornien einen Pulitzerpreis gewann, ist ein echter Umweltfreund. Würde er in Deutschland leben, würde man ihn wahrscheinlich als Öko bezeichnen. Seine Domizile in Salt Lake City in Utah und in Lander im benachbarten Bundesstaat Wyoming hat er wegen der tollen Aussicht auf die Rockies ausgewählt.

Von seinem Haus blickt er auf sanfte Höhenrücken aus rotem Sandstein, die von schneebedeckten Bergen eingerahmt werden. Wenn er Glück hat, schauen in der Dämmerung ein paar Gabelböcke auf seiner Terrasse vorbei, und Murmeltiere lugen aus ihren Bauen. „Ich liebe die Berge und die Natur“, sagt er. „Wann immer es geht, bin ich mit meinem Hund, einem Labrador-Rottweiler-Mischling, draußen unterwegs.“ Auf ausgedehnten Wanderungen oder mit dem Mountainbike geht es dann raus in die Natur.

Um all das zu bewahren, sei es ihm immer eine Herzensangelegenheit gewesen, ein sparsames Auto zu fahren und so wenigstens einen kleinen Beitrag für bessere Luft zu leisten und die Klimaerwärmung einzudämmen. Durch ihre Diesel-Tricksereien hätten die deutschen Konzerne „Betrug an der Umwelt“ begangen und „von einer Lüge profitiert“. Auch um dieses Verhalten nicht durchgehen zu lassen, habe er den Klageweg beschritten. Dass nach der Dieselkrise Beschäftigte in Deutschland um ihre Jobs bangen, bedauert er. Ihre Jobs aufs Spiel gesetzt hätten aber verantwortungslose Manager.

Was Tempest sagt, passt so gar nicht ins hierzulande gerne verbreitete Bild der von Anwälten angestachelten US-Diesel-Kunden, der es nur auf Schadenersatz abgesehen hat und ganz nebenbei eine deutsche Industrie-Ikone in die Knie zwingt.

Geld, das besser hätte investiert werden können

Dennoch ist sein Umweltbewusstsein nicht die einzige Triebfeder, die Tempest dazu bewog, zusammen mit mehreren Hundert anderen US-Kunden gegen den größten Autobauer und den größten Zulieferer der Welt ins Feld zu ziehen. Auch das Geld spielte eine Rolle. Weil die VW-Motoren viel dreckiger waren als angegeben, rissen sie im realen Betrieb nahezu alle Abgasvorschriften in den einzelnen US-Bundesstaaten.

Im schlimmsten Fall hätte das bedeutet, dass Tempest, der als Journalist viel herumreisen muss, sein Auto in einem Großteil des Landes gar nicht hätte anlassen dürfen. „Auf 19.000 US-Dollar“ beziffert Tempest seinen Schaden. Der entstehe, weil sein Auto nach dem Dieselskandal „nahezu wertlos“, weil unverkäuflich, sei.

Tatsächlich stehen in den USA derzeit nämlich Zehntausende manipulierte Altdiesel auf Halde. Solange sie nicht umgerüstet sind, dürfen sie nicht verkauft werden. Und auch den Export der Diesel-Stinker in Drittländer lassen US-Bundesgesetze nicht zu.

Sind die Diesel-Kläger jetzt zufrieden?

Wie viel Geld Rone Tempest in den vor einigen Monaten ausgehandelten Vergleichen mit Volkswagen und Bosch zugesprochen wurde, will der Rentner indes nicht sagen. Dazu hat er sich rechtlich verpflichtet. Nur so viel: Den Bosch-Konzern hat die Sache in den USA bislang einige Hundert Millionen Euro gekostet, VW kaufte sich gar mit Milliarden Euro frei.

Und wie steht es um die Diesel-Kläger? Sind sie nun zufrieden? Bei allem Groll, den Tempest gegen die Branche hegt, muss der Naturfreund der deutschen Autobranche und ihren Produkten eines lassen: Betrachtet er es nüchtern, hat er auch nach dem Abgasskandal an seinem VW Jetta wenig auszusetzen. Von den drei Autos, die Tempests Familie besitzt, sei der Volkswagen „der beste“, sagt er. Das gelte fürs Fahren, aber auch für den Spritverbrauch.

Von klein auf habe er Respekt vor Technik aus Deutschland gehabt, sagt er noch. Er „liebe sie sogar“. Der Dieselskandal sei da ein gehöriger Dämpfer gewesen. Ob das Vertrauen in Autos Made in Germany je wieder zurückkehren wird, weiß er nicht.

Anmerkung: Die Beschreibungen im Text beruhen auf schriftlichen Aussagen von Rone Tempest, die von der ihn vertretenden Kanzlei Hausfeld geprüft wurden. Nachfragen seitens unserer Redaktion waren aber erlaubt und wurden auch beantwortet.

Der Abgasskandal und seine Folgen

Der VW-Skandal um Abgasmanipulationen bei Dieselautos begann 2015 und ist noch lange nicht zu Ende. Eine Übersicht:

- September 2015: Das US-Umweltamt EPA teilt mit, Volkswagen habe eine Software eingesetzt, um Abgaswerte von Dieselautos zu fälschen. Der VW-Aufsichtsrat beruft nach dem Rücktritt von Martin Winterkorn (Bild) Porsche-Chef Matthias Müller zum Konzernchef.

- Oktober: Das Kraftfahrt-Bundesamt ordnet einen Pflichtrückruf aller VW-Dieselautos mit Betrugssoftware an. In ganz Europa müssen 8,5 Millionen, in Deutschland 2,5 Millionen Wagen in die Werkstatt.

- April 2016: Der Abgas-Skandal brockt dem Volkswagen-Konzern für 2015 mit 1,6 Milliarden Euro den größten Verlust aller Zeiten ein.

- Ab Mai 2017: Auch die VW-Töchter Audi und Porsche geraten ins Visier der Ermittler.

- August: Volkswagen kündigt ein Software-Update für rund vier Millionen Dieselautos an. Branchenweit sollen 5,3 Millionen Autos nachgerüstet werden. Gegen Hardwarenachrüstungen sperrt sich die Branche aber. In den USA wird ein VW-Ingenieur im Zusammenhang mit dem Skandal verurteilt. Er erhält in Detroit eine Gefängnisstrafe von 40 Monaten und eine Geldbuße von 200 000 Dollar.

- März 2018: Die Kosten für den Abgasskandal belaufen sich allein bei VW auf gut 25 Milliarden Euro. Das Unternehmen machte 2017 wieder Gewinn – 11,4 Milliarden Euro.

- April 2018: Kreisen zufolge räumt Konzern-Chef Matthias Müller seinen Posten und VW-Markenchef Herbert Diess folgt nach. (dpa/wro)

Dieselklagen – welches Risiko gehen VW-Besitzer ein?

-

Wie steht es um die Aufarbeitung des Dieselskandals derzeit?Das Dieseldebakel hat den Wolfsburger Autoriesen Volkswagen bereits über 25 Milliarden Euro gekostet. Der überwiegende Teil wurde in Nordamerika fällig. In den USA haben neben diversen Bundesstaaten, Behörden und Händlern zwischen 400 und 500 Privatleute gegen Volkswagen, aber auch gegen Zulieferer wie Bosch geklagt. Mittlerweile sind die Klagen der Kunden generell durch Vergleiche beigelegt worden. Von den Ergebnissen profitieren nicht nur die Kläger, sondern alle 500 000 geschädigten Dieselfahrer in den Vereinigten Staaten. Das macht die Sache für VW und Co teuer. Schätzungen gehen von bis zu zehn Milliarden Euro aus, die für Entschädigungen und Fahrzeugrückkäufe fällig wurden.

-

Mit was können geprellte Dieselkunden in Europa rechnen?Die juristische Schlacht verlagert sich seit einiger Zeit zusehends nach Europa. Allein die Kanzlei Hausfeld, die auch in den USA VW-Kunden vertreten hat, hat in Deutschland nach eigenen Angaben rund 40 000 Klagen gebündelt. Hinzu kommen weitere rund 10 000 geprellte Dieselkunden im EU-Ausland, die die Berliner Dependance der US-Kanzlei vertritt. Aber auch andere Anwälte sammeln Kläger ein – auch in Spanien, Frankreich oder auf dem Balkan klagen Dieselfahrer. Seit einigen Monaten machen übrigens auch rund 2000 Schweizer Dieselfahrer ihre Rechte gegen VW geltend.

-

Wie viel Geld bekamen US-Kunden?In den bisherigen Vergleichen in Nordamerika haben sich die Kläger im Gegenzug für Entschädigungszahlungen zu Stillschweigen verpflichtet. Offizielle Zahlen, wie viel Geld VW den einzelnen Betroffenen zahlt, gibt es daher nicht. Generell zahlte der Konzern den US-Dieselkunden aber zwischen gut 5000 und 10 000 Dollar Entschädigung und kaufte die Fahrzeuge zum Zeitwert zurück. Zusammengenommen bedeutet das, dass – grob gerechnet – der Neuwert der Fahrzeuge den Kunden von VW erstattet wurde.

-

Wie sind die Chancen für Betroffene in Deutschland?Christopher Rother, Deutschland-Chef der Kanzlei Hausfeld, beurteilt die Klagechancen als gut. „Klagen haben ganz überwiegend Aussicht auf Erfolg“, sagt er. Der ADAC spricht dagegen von einem „immer noch unsicheren Klageausgang auch wenn die Tendenz Richtung Verbraucherfreundlichkeit geht“, wie der Autoclub schreibt. Tatsächlich scheitern die Verbraucherklagen oft in erster Instanz. Im Berufungsverfahren erklärt sich VW dann aber nach Expertenaussagen oft zu einem Vergleich bereit. Das Ziel der Taktik: Das Thema unterhalb der Wahrnehmungsschwelle zu halten und ein letztinstanzliches Urteil im Sinne eines Präzedenzfalls zu vermeiden.

-

Welches Risiko trägt der Kläger?Knackpunkt sind die Prozesskosten, die für den Diesel-Kläger teuer werden können. Oft werden sie von einer Rechtsschutzversicherung übernommen, sofern der Fall verloren geht. Aber es gibt noch einen risikoloseren Weg. Diesen bereiten Prozessfinanzierer wie das Berliner Unternehmen Myright. Er entbindet den Kläger von jeden Kosten, wenn er vor Gericht unterliegt. Wird der Prozess gewonnen, streicht Myright aber satte 35 Prozent der erstrittenen Summe ein. Der Rest des Betrags geht an den Kläger. Die Hausfeld-Kanzlei arbeitet beispielsweise mit Myright zusammen und bündelt Hunderte, wenn nicht Tausende gleichgelagerte Diesel-Fälle, um sie vor dem Oberlandesgericht in Braunschweig gegen VW durchzufechten. Ähnlich machen das andere Kanzleien.