Martin Luther hat durch seine Bibelübersetzung dem „gemeinen Mann“ das Wort Gottes erschlossen. Er wollte die Kirche reformieren, nicht spalten, und wurde doch zum Mitbegründer einer neuen Kirche, aus der weltweit neue Konfessionen des Protestantismus entstanden.

Luther hat die „Freiheit des Christenmenschen“ im Verhältnis zu Gott begründet und einige der schönsten evangelischen Kirchenlieder geschrieben. Der bedeutende Reformator ist, auch wenn man nicht an Gott glaubt, einer der Großen der europäischen Geistesgeschichte.

Doch bis heute befremden auch seine polemischen Traktate und mancher Aufruf zur Gewalt. Vor allem seine Judenfeindschaft („Von den Juden und ihren Lügen“, 1542) und seine im Frühjahr 1525 publizierte Schmähschrift „Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern“ zeigen ihn als einen von tiefen Ressentiments erfüllten Hassprediger.

Das 16. Jahrhundert war, vor allem im Glaubensstreit, nicht gerade zimperlich, kraftvolle Schmähungen gegen die Gegner waren üblich: Luther sprach von der „Erzhure Rom“ und vom „Papstesel“, der Reformator wurde von Gegnern aus dem eigenen Lager als „Bruder Mastschwein“ oder als „giftiges Würmlein mit Deiner beschissenen Demut“ gescholten.

Rohe Gewalt wird empfohlen

Luthers Reaktion auf die Bauernaufstände in den Jahren 1524 und 1525 aber sind in ihrer Radikalität auch nach 500 Jahren noch schwer zu lesen. In seinem zweiten Pamphlet – entstanden als unmittelbare Reaktion auf die Erhebungen in Süddeutschland, Sachsen und Thüringen – gibt der damals 42 Jahre alte Sohn eines Stadtrats und Hüttenmeisters kein Pardon mehr: Aufruhr, so schreibt er, bringe „ein Land voll Mords, Blutvergießen und macht Witwen und Waisen.“

Der Ruf der Bauern nach Gerechtigkeit ist für ihn nichts anderes als unstatthafter Aufruhr. Den Fürsten empfiehlt er rohe Gewalt, wie tolle Hunde müsse man die Bauern totschlagen: „Drum soll hier zerschmeißen, würgen und stechen, heimlich oder öffentlich, wer da kann, und gedenken, dass nichts Giftigeres, Schädlicheres, Teuflischeres sein kann, denn ein aufrührerischer Mensch.“

Was war geschehen, dass der sonst umsichtig agierende Theologe so aus dem Ruder lief? Im Juni 1524 begannen im Schwarzwald die Proteste gegen zu hohe Abgaben, im Herbst verbündeten sich die Bauern im Hegau zu einer „Eidgenossenschaft“, im Frühjahr 1525 bildeten sich große Bauernhaufen am Bodensee, später folgten weitere Landschaften.

Was wir heute den „deutschen Bauernkrieg“ nennen, war weder ein Krieg, noch auf deutsche Länder begrenzt: Den militärisch unorganisierten, wirtschaftlich bedrückten Landleuten ging es vor allem um Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse, nicht um Krieg oder gar um einen Systemwechsel.

„Von der Freiheit eines Christenmenschen“

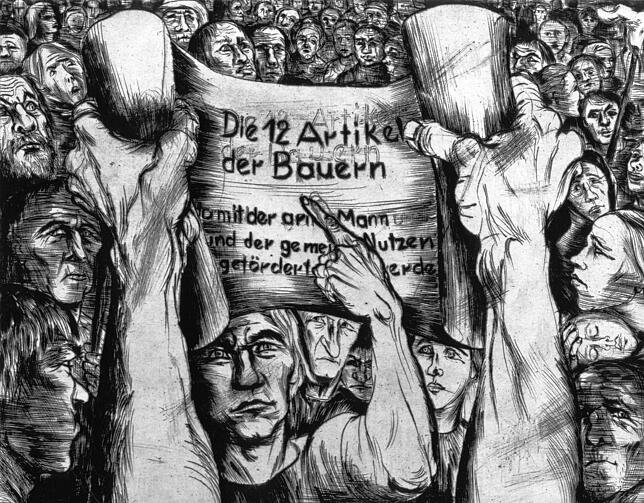

Im März 1525 fasste in Memmingen eine Versammlung die Anliegen zusammen: Gefordert wurden freie Pfarrerwahl, Abschaffung der Sondersteuer des „Kleinen Zehnten“, Rückgabe von Allmende-Flächen aus Adelshand an die Gemeinden, Jagd- und Fischereifreiheit und mehr Rechtssicherheit zwischen Herrschaft und Untertanen. Viele Aufständischen beriefen sich auf Luther: Der habe doch verkündet, ein Christenmensch sei ein „freier Herr über alle Dinge und niemand untertan“.

Wie sich der Bauernkrieg in Krisen ankündigte

In einer ersten Denkschrift wies der die Inanspruchnahme zurück. Einerseits ermahnte er die Fürsten, die Bauern nicht weiter „zu schinden und zu benachteiligen“, andererseits lehnte er jedes Widerstandsrecht gegen die Obrigkeit ab. Die Gehorsamspflicht leitet Luther aus dem Neuen Testament, Römer 13, ab: „Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet.“

Allianz mit den Herrschern

So setzte der Reformator in seinem Kampf um die neue Konfession auch ganz auf die Allianz mit den Herrschern, nicht mit den Beherrschten. Noch während der NS-Diktatur erschien es vielen evangelischen Christen wegen dieses Lehrsatzes unvorstellbar, Widerstand gegen Hitler zu leisten.

Von den ersten militärischen Erfolgen der Aufständischen aufgeschreckt, entschied Luther sich gegen die Bauern, ohne die Berechtigung ihrer Klagen auch nur zu prüfen. Anders der Zürcher Reformator Ulrich Zwingli. Auch er forderte, als sich Zürcher Untertanen gegen zu hohe Abgaben auflehnten, die Einhaltung der bestehenden Rechtsordnung. Doch die Obrigkeit müsse die Rechtspraxis immer wieder anpassen, denn sie sei nur Teil der „menschlichen Gerechtigkeit“ und deshalb immer wieder an der „göttlichen Gerechtigkeit“ zu messen.

Ein Angriff des Teufels auf die Weltordnung?

Für Luther stand, anders als für Zwingli, mehr auf dem Spiel. Der deutsche Reformator fürchtete angesichts der Revolten um den Bestand seines ganzen Reformwerkes. Man darf auch nicht vergessen, dass Luther, wie viele Menschen seiner Zeit, an das nahe Ende dieser sündigen Welt glaubte. Den Aufruhr der Bauern deutete er als Angriff des Teufels auf die göttliche Ordnung.

Unter dem Druck, die Christenheit vor Gottes Zorn zu bewahren, verlor Luther seinen diplomatischen Kompass: Er erteilte den Bauern den Rat, die Waffen niederzulegen und auf die Vernunft der von ihm ermahnten Obrigkeit zu vertrauen. Das war arrogant oder blauäugig.

Denn angesichts der Massaker, Folterungen und Scheiterhaufen war vor aller Welt sichtbar, wie die Fürsten auf die Forderungen ihrer Untertanen reagierten. Heute geht die Forschung davon aus, dass bis zum Ende der Revolten im Sommer 1525 rund 70.000 Bauern abgeschlachtet und eine unbekannte Zahl ziviler Opfer im Zuge der Strafaktionen massakriert wurde.

Trifft Luther eine Mitschuld?

Ist Luther nun schuld an den Massakern, weil er dazu aufgerufen hatte? Nein, denn seine Schrift „Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern“ erschien erst, als die meisten Erhebungen bereits blutig niedergeschlagen waren. Auch ohne Luther hätten die Fürsten mit ihren Untertanen kurzen Prozess gemacht, zu sehr bedrohten die sozialen und verfassungsrechtlichen Forderungen der Aufständischen das Feudalsystem, von dem die damals Herrschenden gut lebten.

Es dauerte weitere 265 Jahre, bevor in der Französischen Revolution 1789 die Grundfesten des Feudalismus erschüttert wurden und die Zeit des freiheitlichen Verfassungsstaates mit garantierten Grundrechten heraufdämmern sollte.

Der Autor ist Direktor der Städtischen Museen Konstanz und freier Mitarbeiter des SÜDKURIER.