Die 16 Herren und Damen geben ein geselliges Bild ab. Plaudernd sitzen sie auf der Terrasse eines Gasthauses im Konstanzer Vorort Egg. Sie unterscheiden sich nicht von den anderen Gästen, die für das Studium der Speisekarte ihre Lesebrille hervorkramen. Drei Männer und 13 Frauen bestellen Fisch mit Beilagen-Salat, Weinschorle, Wasser. Nur eines entscheidet die launige Gesellschaft von den anderen Gästen an den Tischen: Sie reden Dialekt miteinander.

Alemannisch ist nicht gleich Alemannisch

Einmal im Monat trifft sich die Abteilung Bodensee der Muettersproch-Gsellschaft e. V. Das ist, wie der Name schon andeutet, ein eingetragener Verein mit meist weiblichen Mitgliedern im Vorstand. Da Mundart durch den Mund geht, liegt das Essen und Trinken nahe. Auch deshalb kommen die Mitglieder in wechselnden Lokalen zusammen. Der Vereinszweck: Pflege und Weitergabe des Alemannischen – ein Dachbegriff für eine stark verzweigte Gruppe von Dialekten.

An diesem Abend huldigt man dem Seealemannisch, das sich nochmals anders anhört als die alemannischen Varianten, die in Freiburg, Waldshut oder Villingen gesprochen werden.

Wenn sie überhaupt noch gesprochen werden. Dann eines sagen alle Mitglieder: Der Dialekt im stolzen Südbaden befindet sich auf dem Rückzug. „Speziell die Jungen haben wenig Interesse daran“, berichtet Claudia Reimann. „Meine Enkel sprechen Hochdeutsch, da komme ich nicht ran“, sagt sie bekümmert. Der ehemaligen Verlagskauffrau war ihr Konstanzer Dialekt immer wichtig – auch als Ausgleich zur Arbeit im Büro. „Mein Chef wollte damals nicht, dass wir im Büro Dialekt reden und schon gar nicht in Telefonaten.“

Hätten Sie es verstanden? 12 Beispiele für das Seealemannisch

Ist Mundart denn zweitklassig? Etwas, das man verstecken muss und höchstens zwischen Stall und Stube vom Stapel lässt? Ist die Muettersproch allenfalls für die Fasnacht hoffähig, sonst aber nicht ebenbürtig? Tatsache ist: Die Sprache der Vorfahren ist vom Aussterben bedroht. Wäre sie es nicht, bräuchte man keine Vereinigung, die ihr den Rettungsring zuwirft. Die Regionalgruppe Seealemannen gibt es auch deshalb, weil die schöne Mundart in ihrem Bestand gefährdet ist.

Die Reaktionen mancher Zeitgenossen lassen darauf schließen, dass jemand mit einer mundartlichen Färbung nicht für voll genommen wird. Hat Hochdeutsch am Ende etwas mit Hochmut zu tun, weil es sich als stärker empfindet? Im Südwesten ist das Alemannische längst zur Minderheit geschrumpft – als Reservat für Leute, die halt nicht anders können, als so zu sprechen.

Während der Fasnacht charakterisiert die Muettersproch häufig Menschen, die einfältig daherkommen. Damit wird das Vorurteil erst recht befeuert: Für das schwäbisch-alemannische Brauchtum ist die einheimische Redensart gut genug. Ganzjahrestauglich ist sie nicht.

Im Büro durfte sie nicht Alemannisch reden

Claudia Reimann hat sich in ihren Büro-Tagen geärgert, dass ihr Dialekt tabu sein soll. Warum soll man in Konstanz reden wie in Hamburg oder Berlin? Damals schwor sie sich: „Wenn ich einmal in Rente bin, trete ich ein.“ Und so geschah es. Im Ruhestand aktiviert sie den Klang ihrer Kindheit.

So geht es den meisten in der Alemannen-Runde, auch Helga Schäuble. Während sie den Salat mit Pfifferlingen bearbeitet, erwähnt sie ihre Enkel. Ja, die schwätzen nicht mehr, sie reden. „Für meine Enkel ist Dialekt wie eine Fremdsprache.“ Spätestens mit dem Eintritt ins Gymnasium verlieren sie die heimatliche Intonation.

Die Teller sind halbleer, als der Wirt an den langen Tisch tritt. Pantelija Dudic ist ein Koch aus dem Bilderbuch, er trägt weiße Hosen und eine doppelt geknöpfte Kochjacke. „Schmäckt es?“, fragt er mit leichtem Akzent. Herr Dudic stammt aus Serbien, wo man andere Sachen isst und trinkt. Er lebt schon lange in Deutschland. Die hiesige Küche zwischen Kretzer und Fischknusperle hat er sich buchstäblich einverleibt. Alle nicken, ja, es schmeckt. Dudic lächelt und begibt sich in die Küche.

Die Leute an diesem Stammtisch suchen so etwas wie akustische Wärme. Die meisten sind im Rentenalter angekommen. Davor hatten sie keine Zeit für die Pflege von „ihri Muettersproch“. Mit deren Schwund fanden sie sich ebenso ab wie die Schweizer mit dem Schmelzen der Gletscher. Im vorgerückten Alter wird ein Stück Kindheit aktiviert. In den regionalen Gruppen der Muettersproch-Gsellschaft findet Seelenarbeit statt, wie der Schriftsteller Martin Walser das einmal nannte.

Mit Mundart in die Schule

Doch wie kommt man an die Jugend heran? Das ist die Gretchenfrage an diesem launigen Abend. Marlies Lansche hat sich etwas überlegt. „Ich gehe mit Mundart in die Schule in Dingelsdorf. Die Lehrer dort sind aufgeschlossen und lassen das zu.“ Meist arbeitet sie mit Neun- und Zehnjährigen. Im Unterricht tritt sie auf und liest eine Geschichte im Dialekt vor. Die Schüler sollen dann das Gehörte aufschreiben.

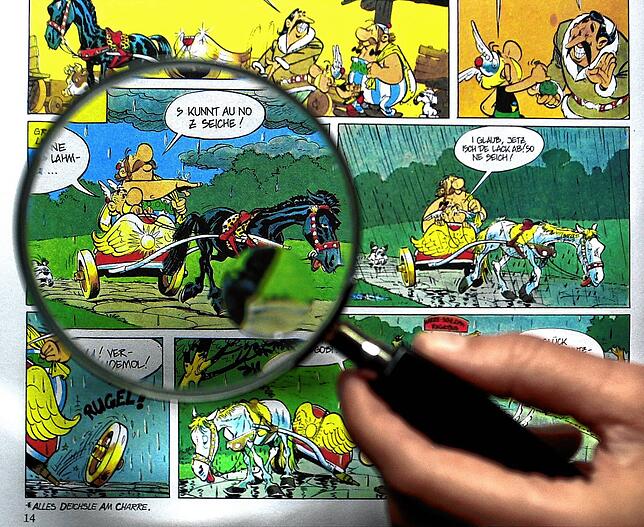

Dialekt ist leichter gesagt als geschrieben. Ein Beispiel: Schreibt man jetzt Reeslekehl oder Reslekehl oder sogar Rehslekeel? Es wäre einfacher, dass man gleich Rosenkohl notierte. Frau Lansche baut vor und sagt: „Es gibt im Dialekt keine festen orthografischen Regeln.“ Das Seealemannisch dürfen die Schüler nach Gehör und Gefühl ins Heft schreiben. Die Kinder, die sie für eine Stunde übernimmt, haben Freude daran. Die schwerste Aufgabe bisher: eine Asterix-Geschichte ins Alemannische übertragen.

Jeder an diesem langen Tisch hat seine eigenen Erfahrungen mit der Sprache. Sieglinde Graf ist ein bekanntes Gesicht bei den Treffen der Muettersproch-Gsellschaft. Eine für sie prägende Erfahrung gewann die Architektin in der Schule. „Da mussten wir erstmals Hochdeutsch reden. Das war schlimm für mich.“ Als Kind verstand sie es nicht. Warum sollte ihre Aussprache falsch sein, die sie doch im Elternhaus gelernt hatte? Auch Thomas Steuer macht sich seine Gedanken, auch er ist ein Konstanzer Eingeborener. Für ihn ist das ganz einfach: „Dialekt ist ein Teil von uns.“

Und doch: Es sind vor allem Menschen der Generation der Großeltern, die das Alemannische in seinen Varianten hochhalten – nicht die Jungen. Zwei wichtige Repräsentanten dieser Sprachwelt sind in den vergangenen Wochen verstorben: Erst Rosemarie Banholzer, die ihren Alltag ins Seealemannisch hinüber dichtete. Einige Tage später folgte ihr Bruno Epple, der diesen Dialekt zur Kunstform erhoben hatte. Auch Martin Walser genoss gelegentliche Ausflüge in die Mundart, er nannte diese einmal die „Goldwährung der Sprache“.

Heidi Wieland leitet die seealemannische Abteilung. Die geborene Schweizerin wohnt schon lange in Überlingen. Sie vermutet: Es hat mit dem hohen Grad an Mobilität zu tun, dass der Dialekt zunehmend verdrängt oder überlagert wird. „Das hängt mit den Zugezogenen zusammen“, sagt die Vorsitzende der Regionalgruppe.

Ihrer Beobachtung nach hat es auch mit dem Beruf zu tun, welche Sprachebene benutzt wird. „In Geschäften hast du früher viel mehr Dialekt gehört als heute“, sagt sie. Auf dem Bau und im Handwerk dagegen behauptet sich das Alemannisch wacker – an der Universität gilt der Dialekt als Fremdsprache ohne Lehrstuhl.