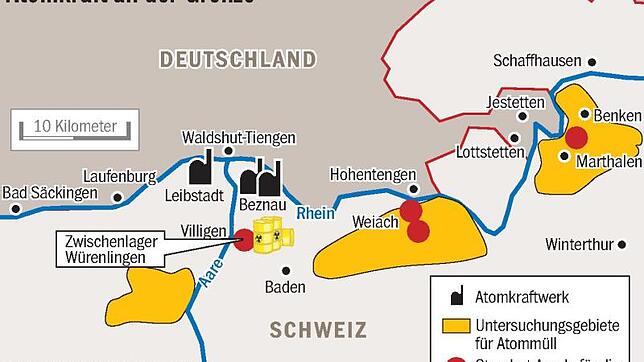

Die Schweiz sucht weiter zielstrebig nach einem geeigneten Standort für ein Atommüll-Endlager. Mit Zürich Nordost (Benken), Nördlich Lägern und Jura Ost (Bözberg) sind noch drei Regionen für ein Tiefenlager in der engeren Wahl. In einem Interview mit der "Aargauer Zeitung" bekräftigt die Aargauer Kantonsregierung ihr Nein zu einem geologischen Tiefenlager auf dem eigenen Kantonsgebiet.

Während der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner diese Haltung begrüßt, wird sie von der SPD-Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter scharf kritisiert.

Keine weitere Belastung für den Kanton Aargau

Der Aargauer Regierungsrat Stephan Attiger begründet das erneute Nein zu einem atomaren Tiefenlager unter anderem damit, dass der Aargau schon jetzt hohe Lasten für die ganze Schweiz trage. So die Stromproduktion aus Kernkraftwerken und die "sehr hohe Verkehrsbelastung auf Straße und Schiene".

Im Interview mit der "Aargauer Zeitung" sagte Attiger wörtlich: "Eine weitere Belastung kann daher dem Kanton Aargau nicht zugemutet werden." Zudem sorgt sich die Kantonsregierung um das Wasser. So sei die Region Wasserschloss mit ihren natürlichen Wasservorkommen besonders schützenswert. Dies gelte auch für die Thermalbäder Bad Zurzach, Bad Schinznach, Baden/Enetbaden sowie für die Mineralwassernutzung.

"Andere Rheinseite, gleiche Kritik", mit diesen Worten kommentiert der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner die Äußerungen von Stephan Attiger. "Die Sichtweise des Regierungsrats deckt sich in großen Teilen mit meiner Kritik am bisherigen Standortauswahlverfahren", so der Abgeordnete. Felix Schreiner hatte sich Anfang März 2018 mit einer eigenen Stellungnahme in die Vernehmlassung zu Etappe 2 des Sachplans Geologische Tiefenlager eingebracht.

"Dabei habe ich zwei Kritikpunkte besonders betont: Erstens die meiner Meinung nach auch politisch motivierte Standortsuche und zweitens die bislang unzureichende Verfahrensbeteiligung betroffener Gemeinden – vor allem auf deutscher Seite." Deshalb müsse stärker als bisher klar werden, dass der Sicherheitsaspekt in jeglicher Hinsicht höchste und absolute Priorität habe. "Bei vergleichbarem Sicherheitsniveau ist der Standort mit größtmöglicher Entfernung zur deutschen Grenze zu wählen."

Deutliche Kritik von Rita Schwarzelühr-Sutter

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter reagiert auf die Äußerungen des Aargauer Regierungsrates Stephan Attiger hingegen mit deutlicher Kritik: "Es verwundert mich schon, dass ein Kanton, der jahrelang auf Kernenergie gesetzt und von der Atomenergie profitiert hat, jetzt plötzlich von der Entsorgung nichts mehr wissen will." Vor allem gehe es nicht, "dass man uns dann Nördlich Längern direkt vor die Nase setzen will".

Schwarzelühr-Sutter: "Für mich ist maßgebend, dass der sicherste Standort für ein Tiefenlager gefunden und bestimmt wird." Und weiter: "Eine Oberflächenanlage direkt gegenüber Hohentengen ist für uns nicht akzeptabel." Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium abschließend: "Der Kanton Aargau macht es sich mit seiner Haltung zu einfach, denn am Ende muss die Sicherheit ausschlaggebend sein."

So sieht der Schweizer Zeitplan aus

In der Schweiz schreibt das Kernenergiegesetz vor, dass die in der Schweiz anfallenden radioaktiven Abfälle grundsätzlich in der Schweiz entsorgt werden müssen. Der vom Schweizer Bundesrat 2008 genehmigte Sachplan geologisches Tiefenlager regelt die Standortsuche. Sie verläuft in drei Etappen.

- Etappe 1, April 2008 bis Dezember 2011: Der Schweizer Bundesrat hat zum Ende der Etappe 1 die Standortgebiete Jura Ost (Bözberg), Jura Südfuß, Nördlich Lägern, Südranden, Wellenberg und Zürich Nordost (Benken) als geeignete Teifenlager im Sachplan aufgenommen. Die regionale Partizipation wurde aufgebaut.

- Etappe 2, 2011 bis Ende 2018: Dem Bundesrat werden für die weiteren Untersuchungen für die Etappe 3 die Standortgebiete Jura Ost, Nördlich Lägern und Zürich Nordost vorgeschlagen (siehe Grafik). Im Rahmen des sogenannten Vernehmlassungsverfahrens gab auch die Aargauer Kantonsregierung eine Stellungnahme ab. Sie bekräftigte darin ihr Nein zu einem atomaren Tiefenlager auf Kantonsgebiet. Der Schweizer Bundesrat entscheidet Ende 2018, welche Standortgebiete weiter untersucht werden sollen.

- Etappe 3, Anfang 2019 bis Ende 2029: Diese Etappe markiert den Weg zur Rahmenbewilligung. In den verbleibenden Standortgebieten sollen die Kenntnisse mit erdwissenschaftlichen Untersuchungen (unter anderem Sondierbohrungen) gezielt erweitert werden. Die Nagra soll danach aufgrund der Ergebnisse entscheiden, für welches oder welche Standortgebiet/e sie ein Rahmenbewilligungsgesuch ausarbeiten werde.

- Volksentscheid, Anfang 2030 bis Ende 2031: Nach der Überprüfung entsprechender Rahmenbewilligungsgesuche durch die Schweizer Behörden entscheiden der eidgenössische Bundesrat und das Schweizer Parlament Ende der 2020er beziehungsweise Anfang der 2030er Jahre über deren Genehmigung. Der Entscheid des Parlaments untersteht einem fakultativen Referendum. Die Volksabstimmung könnte 2031 erfolgen.

- Realisierung Tiefenlager, 2032 – 2049/59: Vorausgesetzt, ein etwaiger Schweizer Volksentscheid geht positiv aus, soll dann am Ort des zukünftigen Tiefenlagers vor Baubeginn ein Felslabor eingerichtet werden. Gebaut werden die Lager erst nach 2045. Die ersten Abfälle sollen laut derzeitiger Planung ab 2050 in ein Lager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle (SMA) gebracht werden können. Das Lager für hochradioaktive Abfälle (HAA) soll erst ab 2060 in Betrieb gehen. Denkbar ist auch, dass es am Ende des Verfahrens ein gemeinsames Tiefenlager sowohl für schwach- und mittelradioaktive Abfälle als auch für hochradioaktive Abfälle gibt.

- Die Schweizer Kalkulation: Die Kosten für die Stilllegung aller Schweizer Atomkraftwerke sowie die Entsorgung der radioaktiven Abfälle schätzen Experten auf derzeit knapp 23,5 Milliarden Schweizer Franken.