Es verhält sich im Leben mitunter derart, dass der kleinere Partner hervortritt und den größeren in seinen Besitz nimmt. So geschehen bei der früher eigenständigen Gemeinde Kiesenbach, die vor rund 100 Jahren ihre Selbständigkeit verlor und zu einem Ortsteil der neugeschaffenen Gemeinde Albbruck wurde.

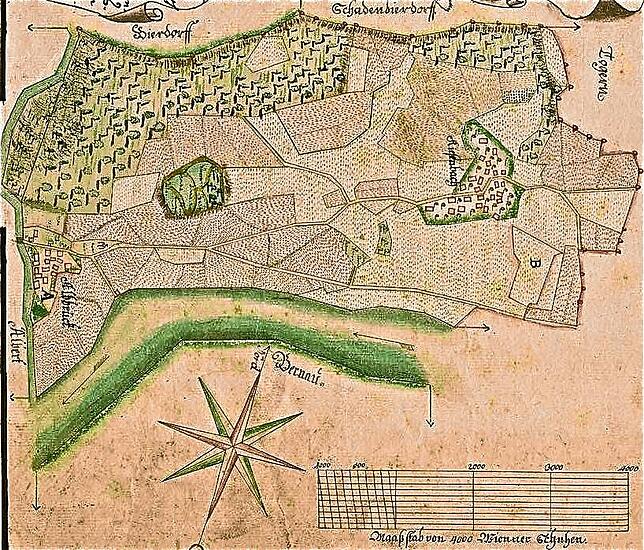

Das Hoheitsgebiet der ehemaligen Gemeinde Kiesenbach erstreckte sich Jahrhunderte lang von der Gemarkungsgrenze zu Dogern bis an das Fließgewässer der Alb. Sehr anschaulich ist dieser Sachverhalt auf dem „Abmessungs-Plan des Kiesenbacher Bahnes“ zu ersehen, der um 1780 entstanden ist. Der Geometer Ignatius Aichele erhielt seinerzeit von der vorderösterreichischen Regierung den Auftrag, den Kiesenbacher Bann (Gemarkung) zu vermessen, darüber einen Plan zu zeichnen und aus steuerlichen Gründen die Nutzungsartenflächen zu berechnen.

Darstellungen auf Vermessungsplan

In diesem Plan sind neben den Gemarkungsgrenzsteinen die Wälder, Matten, Äcker und Gewässer sowie die 1689 erstellte Steinbrücke über die Alb dargestellt; ferner die damaligen Häuser der Gemeinde Kiesenbach, die sich in 25 Gebäuden im Dorf Kiesenbach und 18 in der Ansiedlung Albbruck aufteilten. Der 34 auf 46 Zentimeter große Plan hat den Maßstab 1:10 000. Ihm ist auch zu entnehmen, dass das Gelände in der Maßeinheit eines Wiener Schuh (31,6 cm) aufgemessen wurde und der Inhalt der bäuerlich bewirtschafteten Flächen 720 Jauchert (259 Hektar) beträgt. Bemerkenswert ist überdies die Darstellung eines Galgens (in der Gegend des heutigen Bahnhofs), der auf die frühere Gerichtsstätte hinweist, dessen Umgebung 1817 mit dem Gewannamen Galgenfeld bedacht wurde.

Dass Kiesenbach bereits 1281 in einer Urkunde erwähnt ist, verwundert nicht, denn Besitz-, Zins- und Zehntrechte hatten dort schon früh das St. Fridolinstift in Säckingen und das Kloster St. Blasien. Die Ortschaft gehörte während des Bestehens der Grafschaft Hauenstein (bis 1806) zur Einung Birndorf und unterstand dem vorderösterreichischen Waldvogteiamt Waldshut.

Die Entwicklung von Kiesenbach hielt sich in Grenzen. Mit einer Getreidemühle (vor 1589 schon bestehend) und einem Sägewerk (um 1850 gegründet), die bis in die 1970er-Jahre existierten, blieb die Ortschaft mit seinem bereits 1720 genannten Gasthaus „Adler“ und der 1785 errichteten Kapelle stets ein Arbeiter- und Bauerndorf. Ein Schulhaus wurde 1912 gebaut. Damit löste sich die Gemeinde Kiesenbach vom Schulverband Dogern.

Anders der in einer Aufzeichnung von 1454 genannte Wohnplatz „Albbrugg“, der vom 1681 entstandenen Eisenhüttenwerk profitierte. Dieses wurde allerdings 1866 wieder stillgelegt, weil andere Länder billigeres Eisen liefern konnten. Eine Schweizer Firma kaufte 1870 das Werk, und aus ihm entwickelte sich die Papierfabrik Albbruck, die 1875 ihre erste Papiermaschine in Betrieb nahm.

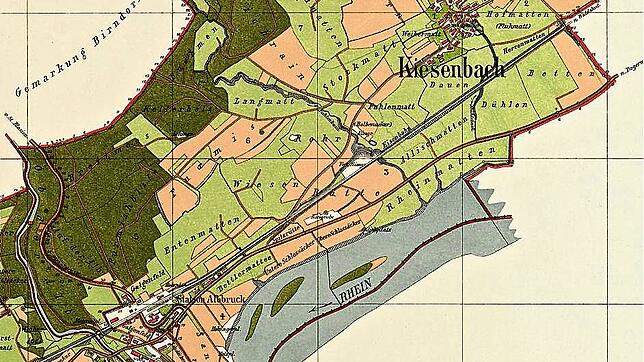

1845 erklärte das badische Staatsministerium die Wohn- und Werksiedlung Albbruck zur Stabhalterei, wobei der jeweilige Hüttenverwalter die dienstpolizeiliche Aufgabe eines Stabhalters ausübte. Dafür wurde das Gebiet aus der Gemarkung Kiesenbach abgetrennt und mit 26 Hektar eine eigene Gemarkung gebildet. Der Hoheitsbezirk von Kiesenbach umfasste dann nur noch 293 Hektar. Zu jener Zeit kam mit 82 Hektar auch die Gemarkung Alb zustande. Letztere war zuvor Bestanteil der Gemarkung Albert, die sich alsdann auf 166 Hektar verkleinerte. Die Flächenangaben in der Maßeinheit Hektar brachte nach des 1872 eingeführten metrischen Systems die Katastervermessung mit sich, die sich in den vier Gemarkungen zwischen 1882 und 1888 abspielte.

Drei Gemarkungen vereint

Am 1. April 1924 wurden die drei Gemarkungen Kiesenbach, Alb und Albbruck miteinander vereinigt, und es entstand daraus die Gemeinde Albbruck. Die Eingemeindung der ehemalige Gemeinde Albert zu Albbruck erfolgte im Oktober 1936. Sodann war die Gemarkung Albbruck 567 Hektar groß. Daran änderte sich bis heute nichts, denn die der Gemeinde Albbruck in den 1970er-Jahren beigetretenen Gemeinden Birkingen, Birndorf, Buch, Schachen und Unteralpfen behielten aus Gründen der Grundstücksnummerierung ihre Gemarkungen; das Gemeindegebiet von Albbruck aber stieg auf 3969 Hektar an.

Das kirchliche Leben

Die Bewohner der Gemeinde Kiesenbach gehörten seit jeher zur Pfarrei Dogern, die Arbeiter der Eisenwerkssiedlung indessen anfangs zur Pfarrei Hochsal. 1736 wurden die Werksleute und ihre Angehörigen der näheren Pfarrei Dogern zugewiesen. 1757 richtete man in einem Privathaus der Werkssiedlung einen Kapellenraum ein, in dem an Sonn- und Feiertagen Heilige Messen gelesen werden konnten. 1781 wurde auf dem Areal des Eisenwerks eine Kapelle gebaut, in der Gläubige bis etwa 1870 ihr Seelenheil fanden. Bestrebungen, in der 1858 entstanden Gemeinde Alb eine richtige Kirche zu bauen, wurden in der Folgezeit stets abgewiesen, ebenso, eine eigene Pfarrei zu gründen.

Nachdem 1924 die Gemeinde Kiesenbach in die neue Gemeinde Albbruck aufgegangen ist, war der Wunsch nach einer eigenen Pfarrei und Kirche noch größer geworden. Doch mussten die Katholiken noch bis 1947 warten. Dann wurde die heutige St.-Josef-Kirche eingeweiht und ein Jahr später die Pfarrei Albbruck eingerichtet. Etliche Kiesenbacher besuchten aber weiterhin die Dogerner St.-Clemens-Pfarrkirche, denn auf dem dortigen Friedhof waren auch ihre verstorbenen Angehörigen begraben. Darüber hinaus fühlten sich die alteingesessenen Dorfbewohner ihrer 1785 erbauten St.-Lucia-Kapelle nahe, in der noch heute jeden Dienstag ein Gottesdienst stattfindet. Die Kapelle ist das Wahrzeichen von Kiesenbach und hält die Erinnerung an die vor beinahe hundert Jahren aufgegebene Gemeinde und Gemarkung Kiesenbach wach.