Äste schlagen ins Gesicht. Dornen zerren an der Kleidung, hinterlassen Stoffnarben. Im Weg durchs Dickicht wird klar, warum die Jagd zur Urproduktion gehört: Es ist unmöglich, der Natur zu entkommen. An diesem Tag sind die Jäger im Forstrevier Jestetten den Elementen ausgeliefert. Die Erde ist schlammig. Sie haftet an den Schuhen. Schmatzend löst sich jeder Schritt aus ihrem Widerstand. Die Luft ist kalt, und Wasser nährt als Nieselregen den Schlamm. Dann knallt es dumpf. Erste Schüssen fallen.

Wald und Jagd gehören zusammen

Dass die Schüsse fallen, hängt mit dem Naturschutz zusammen: „Rehe fressen besonders gerne Knospen von jungen Bäumen. Gerade Eichen oder Tannen, denen man im Klimawandel deutlich mehr zutraut als der Fichte, sind betroffen“, schildert Dominik Saladin. Der 35-Jährige ist seit rund zehn Jahren Förster in Diensten des Forst BW und stellvertretender Forstbezirksleiter in St. Blasien.

Weil den Tieren manche Baumarten besser schmecken als andere, führt das laut Saladin bei zu hohem Wildbestand dazu, dass sich der Wald entmischt. Saladin ist bei der heutigen Drückjagd einer der Treiber.

Bei dieser Art des Jagens rennen die Hunde voraus. Sie kommen leichter durch die dichten Büsche. „Sie sind die Hauptakteure, die das Wild aufscheuchen sollen“, beschreibt Revierleiter Thomas Bernecker. Sie haben die Jagd im Blut.

Die Treiber folgen in kleineren Gruppen. In gerade Linien durchqueren sie den Wald in systematischen

Jeder Schuss wird protokolliert

Bernecker ist heute einer der Schützen. Sie verteilen sich auf die sogenannten Drückböcke, kleine Hochsitze, von denen aus die Jäger auf die

Erst dort dürfen die Jäger ihre Gewehre auspacken und laden. Geschossen werden darf ausschließlich mit bleifreier Munition. Neben einem gültigen Jagdschein müssen die Schützen auch nachweisen, geschossen zu haben.

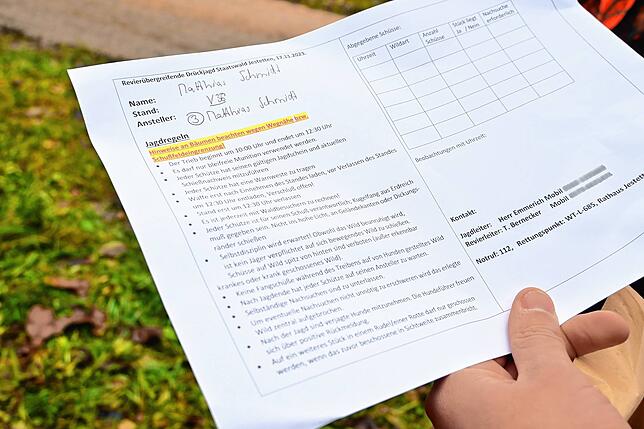

An diesem Tag fallen nicht viele Schüsse – vielleicht zwölf. Jeder Schuss wird protokolliert.

Als sich die Treibergruppe Berneckers Sitz nähert, sprechen sie, ob er schon Wild gesehen habe.

Er verneint. Auch die Treiber haben noch nichts gesehen. Also ziehen sie weiter in Warnkleidung durch das Dickicht. Das Orange soll sie von der Umgebung abheben. Doch im Herbstlaub wirkt es fast wie die Uniform des Waldes.

„Hopp, hopp“, rufen die Treiber. Ihre Stimmen vermischen sich mit den Rufen des Wildes. „Hopp, hopp“, gibt auch nahen Schützen an, dass sich eine Treibergruppe nähert.

An Gassen durch den Wald formieren sich die Treiber neu. „Pausen machen die Treiber unberechenbarer fürs Wild“, erklärt Dominik Saladin.

Forst und Jagd gehören zusammen. „Als Forstbeamter ist der Jagdschein ein Einstellungskriterium“, sagt Saladin. Wie er sind einige Teilnehmer Förster in Diensten des Landes Baden-Württemberg oder der Gemeinde Jestetten.

Sechs Reviere aus der Schweiz, drei aus Deutschland

An diesem Novembertag werden zeitgleich neun Reviere bejagt, sechs in der Schweiz und drei in Deutschland. Für die 340 Hektar des Reviers Jestetten sind 44 Personen als Schützen angemeldet. Hinzu kommen 15 bis 20 Treiber und 17 Hunde.

Seit 2000 gibt es die grenzübergreifende Drückjagd, sagt Thomas Bernecker. „Der Orkan Lothar hat einige Schäden hinterlassen. Deshalb wurde die Jagd ins Leben gerufen, um die Naturverjüngung zu begünstigen“, erklärt er.

Herbst ist Jagdsaison

Dass die Jagd Ende November stattfindet, ist keine Willkür. „Im Herbst darf am meisten geschossen werden“, sagt Dominik Saladin. Denn zwischen September und Januar ist die Schonzeit für die Aufzucht der Jungtiere bei den meisten Arten vorbei.

Nach etwa zweieinhalb Stunden Jagdzeit kehren die Treiber an den Ausgangspunkt zurück. Hier stehen Wildgalgen bereit. Holzgestelle, an denen große Haken befestigt sind.

Hier werden die geschossenen Tiere hängen. Dazwischen stehen Wasserkanister, um die Tiere zu waschen.

In der Ferne sind die Geländewagen der Schützen zu hören. In Wannen und im Kofferraum bringen sie das erlegte Wild. Mit ihnen kehrt auch das Urtümliche der Jagd zurück.

Sie bringen Sika, Rehe und Wildschweine. Die Jägersprache fasst sie unter Schalenwild zusammen. Manche haben einen Tannenzweig im leblosen Maul. „Der letzte Bissen“, erklärt Revierleiter Bernecker die Jagdtradition.

Mit dem Ast zwischen den Zähnen wird das Schalenwild nun aufgebrochen. Mit gezielten stillen Schnitten schneidet Metzger Kai Birsner die Leiber auf. Seine Schürze schützt ihn vor dem strömenden Blut. Die Kadaver schweißen, wie der Jäger sagt. Der Metzger entnimmt die Innereien und wirft sie in eine der roten Tonnen.

Aus den Tonnen dampft es, wie es aus den aufgetrennten Leibern dampft. Die letzte Körperwärme entweicht in die Kälte des Novembers. Das Grün des Mageninhalts ist frisch, es sieht nach Frühling aus und riecht nach Verdauung.

Erlegtes Wild kommt in den Handel

Zusammengenommen zehn Stück Wild wurden erlegt. Vier weitere Tiere werden nach der Jagd noch mit den Hunden gesucht. Nach dem Ausnehmen werden die Tiere zur Waage getragen. Wie bei den Schüssen wird jedes Stück protokolliert. Das Fleisch kommt anschließend in den Handel.

Abschied als Fanfare

Nachdem das letzte Tier verladen wurde, kommt die Jagd traditionell zum Ende. Die erfolgreichen Schützen werden mit Tannenzweigen ausgezeichnet und für jede erlegte Gattung erklingt eine eigene Fanfare.

Mit den Jagdhorn-Signalen wird die Strecke verblasen, wie es traditionell heißt. Es wird für das Sika musiziert, für das Reh und für das Wildschwein.