Wir erklären, wie sie funktionieren und warum sie dank Turnvater Jahn zu Nationalspielen erklärt wurden.

Drei Tage, 36 Millionen Franken Budget, rund 420¦000 Besucher, hunderte Journalisten, Live-Übertragung am Fernsehen: Das sind die Eckdaten des Eidgenössische Schwing- und Älplerfests, auch „das Eidgenössische“ genannt, das im August in der Stadt Zug stattfand. Im Zentrum dieses alle drei Jahre an einem anderen Ort stattfindenden Schweizer Sport- und Folklore-Großereignisses stehen die Schwing-Wettkämpfe.

Schwingen ist wohl auch der bei uns bekannteste Nationalsport unseres Nachbarlandes. Zu den sogenannten „Nationalspielen“ zählen aber auch das Hornussen und das Steinstoßen. Während Letzteres noch immer zum festen Bestandteil des Eidgenössischen gehört, ist das Hornussen seit neun Jahren fakultativ.

Doch um was geht es bei diesen Sportarten überhaupt? Wie funktionieren sie? Wie sind sie entstanden?

Alle drei Sportarten gelten als „Nationalspiele der Schweiz“. 1855 fanden Schwingen und Steinstoßen Eingang ins Programm des Eidgenössischen Turnfests in Lausanne, wie Hans Peter Treichler im Historischen Lexikon der Schweiz schreibt. „Dies im Bestreben, dem deutschen Turnen nach Ludwig Jahn eigene, dem Volke angepasste und von ihm entwickelte Übungen entgegenzusetzen“, so Treichler weiter. Tatsächlich gingen alle drei Disziplinen auf spätmittelalterliche Wettkämpfe zurück, die vor allem in alpinen Regionen der heutigen Schweiz ausgetragen worden seien.

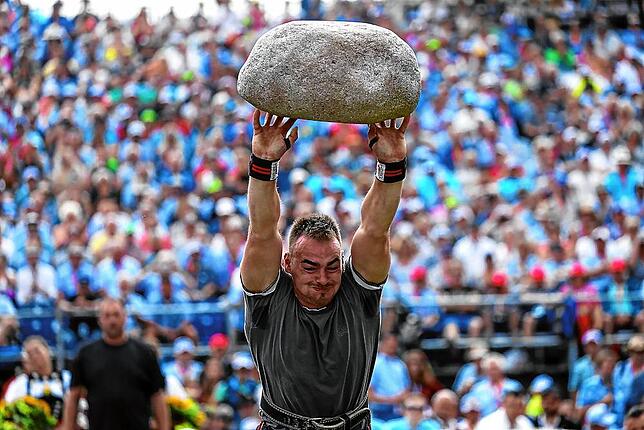

Das Steinstoßen

So funktioniert es:

Seit 1853 gehört Steinstoßen zum Wettkampfprogramm des Nationalturnens, einer Mehrkampfsportart zu der auch Weitsprung, Schnell-Lauf, Frei- beziehungsweise Bodenübung, Hochweitsprung, Ringen und Schwingen gehören. Daneben finden Einzelwettkämpf im Steinstoßen statt, das auch oft Teil von Turn- und Schwingfesten ist. Beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest beispielsweise stoßen Athleten in verschiedenen Wettkämpfen einen 20 Kilogramm schweren „Turnerstein“, einen 40 Kilogramm schweren „Mythenstein“ und den „Unspunnenstein“, der 83,5 Kilogramm wiegt.

Der Turnerstein wird mit einer Hand und mit freiem Anlauf ab einem Balkensegment gestoßen. Die Rekordweite beträgt 9,01 Meter. Der doppelt so schwere Mythenstein wird ebenfalls einhändig gestoßen, jedoch ohne Anlauf „aus dem Stand“. Hier liegt der Rekord bei 4,96 Metern. Den Höhepunkt des Steinstoßens beim Eidgenössischen bildet der Unspunnenstein-Wettkampf. Der schwerste der drei Steine darf beidhändig und mit Anlauf gestoßen werden. Beim letzten Eidgenössischen siegte der Zentralschweizer Remo Schuler mit einer Weite von 3,69 Metern, womit er unter dem Rekordwert von 4,11 Metern lag.

Der Unspunnenstein ist nicht nur der schwerste Stein, der in der Schweiz bei Wettkämpfen gestoßen wird. Der originale Unspunnenstein hat für viele Schweizer auch eine große symbolische Bedeutung. Wohl deshalb wurde er bereits zweimal gestohlen:

Die Wertung beim Steinstoßen:

Bei Einzelwettkämpfen gewinnt der Athlet, der den Stein am weitesten gestoßen hat. Im Rahmen eines Nationalturn-Wettkampfes zählt das Steinstoßen als eine Teildisziplin. Entscheidend ist die Gesamtleistung in allen geturnten Kategorien. Das Nationalturnen wird in einem turnerischen Teil mit Vornoten und einem Zweikampfteil mit Ringen und Schwingen durchgeführt. Je nach Alter wird ein 5- bis 10-Kampf geturnt, wobei gewisse Disziplinen wählbar sind.

Die Verbreitung des Steinstoßens:

Während der Eidgenössische Nationalturnverband für die deutschsprachige Schweiz zehn kantonale und überkantonale Teilverbände zählt, sind die französischsprachigen Nationalturner in einem einzigen Verband organisiert. Kein Verband existiert im italienischsprachigen Kanton Tessin.

Das Hornussen

So funktioniert es:

Hornussen ist eine Mannschaftssportart. Bei einem Wettkampf treten zwei Teams gegeneinander an, die je nach Stärkeklasse aus jeweils 16 bis 19 Spielern bestehen. Alles dreht sich um den „Hornuss“ oder „Nouss“, ein 78 Gramm schweres Flugobjekt aus Kunststoff, das 62 mal 32 Millimeter klein ist, auf beiden Seiten eine Rille hat und einem Eishockey-Puck gleicht. Während die eine Mannschaft versucht, den Nouss soweit wie möglich ins bis zu 350 Meter lange Spielfeld, das „Ries“, oder darüber hinaus zu schlagen, versuchen die Gegner, den Nouss so früh wie möglich zu stoppen.

Beim „Schlagen“ wird der Nouss mit einem Stück Lehm auf der Abschlagvorrichtung, dem „Bock“, befestigt. Abwechselnd versuchen die „Schläger“ den Nouss mit dem „Träf“ zu treffen, einem 250 bis 300 Gramm schweren Stück Holz, das am Ende eines peitschenähnlichen „Steckens“ angebracht ist. Der Stecken ist zwischen zwei und drei Metern lang und aus Aluminium, Fiberglas oder Kunststoff gefertigt. Beim Schlagen wird er wie eine Peitsche geschwungen, um den Nouss mit möglichst viel Kraft zu treffen.

Den „Schlägern“ stehen die „Abtuer“ gegenüber, die versuchen, den geschlagenen Nouss so früh wie möglich zu stoppen beziehungsweise „abzutun“. Zum Stoppen des Nouss benutzt die „abtuende“ Mannschaft „Schindeln“, 60 mal 60 Zentimeter große und vier Kilogramm schwere Holzbretter. Zum Schutz tragen die „Abtuer“ Helme.

Ein Hornussen-Spiel hat keine festgelegt Dauer. Im Normalfall werden zwei „Umgänge“ gespielt. Pro Umgang wechseln sich die beiden Mannschaften mit „Schlagen“ und „Abtun“ ab. Jeder einzelne „Schläger“ schlägt pro „Umgang“ zwei „Streiche“ mit jeweils drei Versuchen. Das Spielen von zwei Umgängen dauert laut Eidgenössischem Hornusserverband rund drei bis vier Stunden.

Die Wertung beim Hornussen:

Beim Hornussen ist die Leistung beim Abtun entscheidend. Für jeden nicht aufgehaltenen Nouss erhält die „abtuende“ Mannschaft eine „Nummer“, was einem Straf- oder Minuspunkt entspricht. Am Ende gewinnt die Mannschaft mit weniger Nummern. Nur wenn beide Teams gleich viele Nummern erhalten haben, entscheiden die „Schlagpunkte“, die sich anhand der Weite der geschlagenen Nousse ergeben. Ab hundert Metern erhält ein „Schläger“ alle zehn Meter einen Punkt.

Die Verbreitung des Hornussens:

Aktuell zählt der Eidgenössische Hornusserverband 131 registrierte Hornusser-Vereine, „Gesellschaften“ genannt. Ursprünglich ein reiner Männer- und Jungensport, spielen inzwischen auch Frauen und Mädchen in geschlechtergemischten Hornusser-Mannschaften mit.

So funktioniert es:

Schwingen ist ein Zweikampf, der auf einer kreisförmigen, mit Sägemehl gepolsterten Fläche ausgetragen wird, die einen Durchmesser von sieben bis vierzehn Metern hat. Die beiden Gegner tragen jeweils eine kurze, sogenannte Schwingerhose, die aus Zwilch gearbeitet ist. Nachdem sich die Gegner die Hand gegeben haben, greifen sie sich gegenseitig an die Schwingerhose und versuchen durch Schwünge den anderen auf den Boden zu zwingen. Laut Eidgenössischem Schwingerverband gibt es rund 100 Schwünge, die im Schwingerlehrbuch festgehalten sind.

Sieger ist, wer den Gegner so auf den Boden drückt, dass entweder beide Schulterblätter oder mindestens zwei Drittel des Rückens den Boden berühren. Dabei muss der Sieger den anderen mit mindestens einer Hand an der Schwinghose festhalten.

Das Schwingen

So funktioniert es:

Schwingen ist ein Zweikampf, der auf einer kreisförmigen, mit Sägemehl gepolsterten Fläche ausgetragen wird, die einen Durchmesser von sieben bis vierzehn Metern hat. Die beiden Gegner tragen jeweils eine kurze, sogenannte Schwingerhose, die aus Zwilch gearbeitet ist. Nachdem sich die Gegner die Hand gegeben haben, greifen sie sich gegenseitig an die Schwingerhose und versuchen durch Schwünge den anderen auf den Boden zu zwingen. Laut Eidgenössischem Schwingerverband gibt es rund 100 Schwünge, die im Schwingerlehrbuch festgehalten sind.

Sieger ist, wer den Gegner so auf den Boden drückt, dass entweder beide Schulterblätter oder mindestens zwei Drittel des Rückens den Boden berühren. Dabei muss der Sieger den anderen mit mindestens einer Hand an der Schwinghose festhalten.

Eine Kampfrunde wird als „Gang“ bezeichnet und dauert normalerweise fünf Minuten. Gewichtsklassen gibt es keine. Nicht erlaubt sind etwa Halsgriffe oder Kopfstöße. Bei Unterbrechungen wird die Zeit angehalten. Bei einer Entscheidung wischt der Sieger dem Verlierer das Sägemehl vom Rücken und das Duell wird mit einem Händedruck abgeschlossen. Bei einem Schwingfest werden mehrere Duelle gleichzeitig ausgetragen. Die Einteilung für den ersten Gang erfolgt gemäß der Qualifikation der Athleten. Danach ist die bereits erhaltene Punktzahl für die Einteilung maßgebend.

Die Wertung beim Schwingen:

Ein „Gang“ wird von einem Platzkampfrichter im Sägemehl und zwei Kampfrichtern an einem Tisch geleitet und bewertet. Pro Gang werden dem Sieger und dem Verlierer Viertelnoten verteilt, zwischen 8,25 und 10,00. Für diverse Vergehen wie Passivität oder gefährliche Griffe wird jeweils eine Viertelnote abgezogen. Gesamtsieger ist der Schwinger mit der höchsten Gesamtpunktzahl nach sechs bis acht Gängen. Gibt es nach einem Gang keinen Sieger, wird der Gang als „gestellt“, unentschieden, bewertet.

Die Verbreitung des Schwingens:

Der 1895 gegründete Eidgenössische Schwingerverband ESV zählt laut eigenen Angaben derzeit über 50¦000 Mitglieder. Der ESV gliedert sich in fünf Teilverbände, denen verschiedene Kantonal- und Gauverbände angeschlossen sind. Seit 1992 gibt es auch den Eidgenössischen Frauen-Schwingverband EFSV. Das erste Frauenschwingfest fand laut Verband 1980 statt. Derzeit zählt der EFSV rund 150 aktive Schwingerinnen.