Eine Geschichte wie aus einem Heimatfilm oder -roman: Die junge Hotzenwälder Bauernmagd Anna entflieht dem kargen, schweren Leben und sucht ihr Glück in der großen Stadt. Ihre Heiratspläne, den Jungbauern und Hoferben des Mettlerhofs hoch über dem Wehratal zu ehelichen, vereitelt die ehrgeizige Mettlerbäuerin. Während Anna als Mamsell in die mondäne Welt einer Basler Patrizierfamilie eintaucht, soll ihr heimlicher Auserwählter nach St. Blasien einheiraten. Doch dann geht der Mettlerhof in Flammen auf...

Was wie ein Drehbuch klingt, ist eine wahre Geschichte – die von Anna Büche, geborene Keller (1875-1965). Sie wächst in einem strohgedeckten Haus 300 Meter vom Klausenhof entfernt in Großherrischwand in ärmlichen Verhältnissen im katholischen Hotzenwald auf, fristet mit ihren drei Schwestern Pauline, Marie und Stefanie und den Eltern ein einfaches, arbeitsreiches Leben. Mit 15 Jahren muss sie sich als Magd für zehn Mark Jahreslohn verdingen. Nach dem Großbrand, wo sie unter Lebensgefahr die Tiere im Stall rettet, geht sie als Dienstmädchen nach Basel, weil sie keine Chance mehr sieht, in die Mettlen einzuheiraten.

Wie die Bauerntochter die kleinbürgerliche Welt verlässt, sich in ein „stattliches Mannsbild mit einem Glasauge“ verliebt, was sie als Hausmädchen in Basel bei der vornehmen Familie Alioth erlebt und wie es weitergeht mit ihr nach der Hochzeit – das erzählt Hans Mehlin in der Familiennovelle „Die Hotzenwälder Anna und ihr Mühlespiel“.

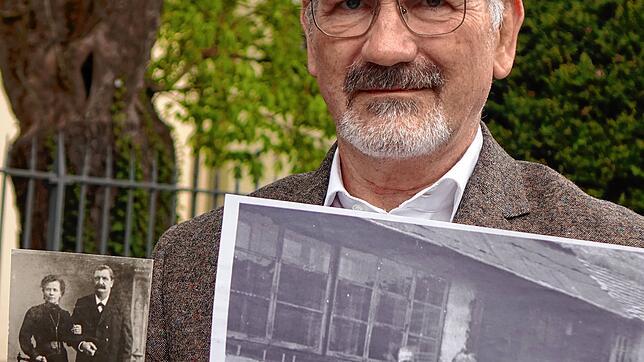

Der in Hogschür lebende pensionierte Forstdirektor schildert die Lebensgeschichte seiner Uroma Anna in den Jahren 1890 bis 1918. Anna ist eine starke Frau, die zwei Weltkriege, Krisen und Notzeiten übersteht. Trotz Armut und Hunger auf dem elterlichen Hof ist sie in der Dorfschule die beste Schülerin. Sie wird von ihrem Lehrer gefördert und mit Büchern als Lesestoff versorgt. Der Dorflehrer ist es auch, der ihr das Mühlespiel beibringt, die hohe Kunst des Brettspiels. Die Spielregeln und Spielzüge der weißen und schwarzen Steine wendet sie auf das Leben an.

„Uroma Anna liebte das Mühlespiel. Sie richtete ihren Willen im Leben nach dessen Spielregeln“, schreibt Mehlin. Der Autor hat sein Büchlein in einzelne Lebenskapitel gegliedert und verquickt diese mit dem Mühlespiel: der „Setzphase“ der Steine, auf die dann die „Zugphase“ und die „Zwickmühlen“ folgen, bis hin zur entscheidenden „Sprungphase“. Wenn die Spielerin Anna nur noch über drei Steine verfügt, macht sie selber biografische Sprünge und plant vorher die Züge genau.

„In Armut und Not“ ist das erste Kapitel überschrieben, eine sehr genaue, lebensnahe Beschreibung des harten Hotzenwälder Bauernalltags Ende des 19. Jahrhunderts. Auf den Tisch kommen Mehlsuppe und Brägel, Haferschleim und Mus, am Ende des Winters ist nur wenig Sauerkraut und geräucherter Speck, Blutwurst oder Leberwurst da, Schlachtung gibt es erst im Mai. Vater Richard ackert den ganzen Tag, seine beiden Söhne sind im Frankreichfeldzug verschollen; er kann seine Familie, die „fünf Wieber“, kaum ernähren und hadert mit seinem Schicksal, wenn er allein pflügen, mähen, dreschen, Holz schlagen muss. „S‘isch alles nüt me, wenn me keine Bursche me zum Schaffe het“, bruttelt er vor sich hin, um sich dann ein „Tubakspfifli“ anzuzünden. Die kranke, hustende Mutter erzählt gern Geschichten und singt mit ihren Töchtern „In Mueders Stübeli“, während das Spinnrad surrt und sich die Schafwolle auf der Spindel zum Faden dreht. Wenn es dunkelt, wird die „Funzel“ angezündet, und es ist Zeit, die „Bettfläsche“ zu füllen.

Hans Mehlin gelingen in seiner kleinen Familiensaga anschauliche Charakterzeichnungen und Milieubeschreibungen bis hin zur Stube mit Kachelofen und Herrgottswinkel. Wenn Vater Richard seine Tochter zu Fuß zum Mettlenhof begleitet, wohin er sie verschachert hat, trägt er die Wäldermontur und den schwarzen Strohhut mit dem Samtband. Der reiche alte Mettlerbauer, der sich Schweizer Stumpen anzündet, freut sich, dass „e buschber jung Maidli“ auf den Hof kommt und sagt dem Vater zu, „s‘ Maidli kriegt z‘esse, Chleider und Logis“. Dafür muss sie schaffen, am Morgen melken, füttern, den Stall ausmisten, die Stube fegen, den Boden putzen, beim Butter- und Käsemachen helfen und zum Markt nach Wehr fahren. Das junge Mädchen lernt schnell und versteht die Spielregeln. Der Lehrer ist sprachlos, wie sie die Spielzüge auf ihr Dasein überträgt: „Du hast das Leben schon schnell begriffen“.

Dann beginnt das Mettlerspiel. Und hier zeigen sich erste soziale Fragen. Die Bäuerin hat das Sagen, die Magd muss gehorchen. Der junge Franz, ihr Schwarm, spottet über das belesene Mädchen: „Mir hen lieber Land und Vieh im Stall als Bücher im Huus“. Die von Anna geschickt eingeleiteten Spielzüge gelingen allerdings bei Franz nicht. Dafür hat sie bald einen Stein im Brett bei dem aus der Wehrer Familie Büche stammenden Franz Josef, Baurevisor der Basler Feuerversicherung, der im Hotzenwald ermittelt, wenn dort der „Hotzenblitz“ einschlägt, also Brandstiftung vermutet wird. Er verhilft ihr zu dem Sprung ans Rheinknie. Man ahnt es, Anna kann den nächsten Spielzug einleiten und ein neues Spiel des Lebens in Basel beginnen. „S‘Stadtlebe“, gesteht sie ihrem Franz Josef, „wär mir am liebschte vo allem“. Anna ist in der Sprungphase: „Wo gump i jetzt ane?“. Der Schulmeister bestärkt die junge Frau: „Du hast die richtigen Steine ergriffen. In Basel wirst du deine erste Mühle schließen.“

Das Buch beschreibt den Weg aus der Armut über verschiedene Stationen bis zur Ausweisung aus der Schweiz im Ersten Weltkrieg (“Use mit de Waggis un de Schwoobe“). Hans Mehlin nennt seinen Familienroman im Untertitel nicht von ungefähr ein „Alemannisches Intermezzo“. Bewusst bringt er den heimischen Dialekt ein, wie ihn seine Vorfahren gepflegt haben. Das macht die autofiktionalen Dialoge authentisch und lebendig. Als „großer Liebhaber von Johann Peter Hebel“ zitiert er ganzseitig ein alemannisches Gedicht Hebels. Überhaupt ist Mehlin ein literarisch interessierter Mensch, dem in seiner Säckinger Zeit auch Viktor von Scheffel ans Herz gewachsen ist. Bis zur Renovierung der Scheffelräume im Schloss Schönau (Trompeterschloss) war er im Vorstand des ehemaligen Scheffel-Förderverein aktiv.

Überlieferte Schilderungen

Mehlin weiß noch viel aus Erzählungen seiner Urgroßmutter, die er, bis er 15 Jahre alt war, oft besucht und mit ihr Mühle gespielt hat. Die Bildung der Kinder, Enkel und Urenkel war ihr wichtig: „Bildung muss sein“, lautete ihr Ausspruch. Für seine „Anna-Novelle“ konnte sich Mehlin auf überlieferte Schilderungen aus dem Familienkreis stützen. Mehlins Vater hat viel Ahnenforschung betrieben, so dass sich diese Lebensgeschichte der Uroma auch wie ein spannendes Stück Zeitgeschichte der wilhelminischen Ära und der „Belle Epoque“ liest. Man wird beim Lesen in diese Zeit und in die verschiedenen Gesellschafts- und Lebensverhältnisse hineinversetzt, erfährt einiges über den Alltag auf den Bauernhöfen im Hotzenwald und in den gehobenen Kreisen des industriellen Basler Großbürgertums.

Filmreif und romanhaft

Annas Geschichte liest sich filmreif oder romanhaft, aber es ist eine echte Biografie, in der alles vorkommt: Heimat, Not, Verlust, Leid, Schicksalsschläge, große Gefühle, dramatische Geschehnisse, sogar – Parallele zu heute – Seuchen wie die „Russengrippe“. Alles dem realen Leben abgelauscht. Nicht nur Fans historischer Romane würden gerne noch mehr von Anna erfahren, wie sie ihre spätere Zukunft mit schwarzen und weißen Steinen plant. Hans Mehlin hat tatsächlich vor, eine Fortsetzung der Familiengeschichte zu schreiben, aber dieses Mal über Annas Schwester Pauline, die den heimischen Hof weiter bewirtschaftet hat – ein echtes Hotzenwälder Original.