Es waren Karten aus Pappe, und sie waren Spitzentechnologie. Wer damit arbeiten konnte, war so stolz wie heute jemand, der vom Chef ein nagelneues Smartphone überlassen bekommt. In den Karten Löcher, die eine Maschine lesen und auswerten kann. Damit arbeitete das Unternehmen Pintsch Elektro in der Bücklestraße. Es ist die Keimzelle dessen, was zuletzt Siemens in Konstanz war und nun in eine neue Zukunft unter dem Dach der Körber-Gruppe startet.

Bei Pintsch Elektro gab es Räume mit riesigen Kästen. Lochkartenverfahren in der Datenverarbeitung war damals, wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, hochmodern. „Man wusste, dass das der Einstieg in die Zukunft war“, erzählte Helga Brüderle vor wenigen Jahren dem SÜDKURIER. Sie hatte Ende der 1950er Jahre dort ihre Ausbildung gemacht. Zu dieser Zeit übernahm Telefunken die Firma, ein bedeutsames Unternehmen der Wirtschaftswunderzeit . Es sollte der erste von vielen Eigentümerwechseln sein.

Telefunken hatte eine moderne Fabrik für die neue Computerfertigung gesucht und in Konstanz gefunden. Doch was wäre all das ohne die Köpfe dahinter? Zu Beginn der 1960er Jahre kamen jährlich rund 1000 Menschen, also nach damaligen Maßstäben 250 bis 300 Familien, neu in die Stadt. Nicht nur der Bau der Universität 1966 zog mehr Leute nach Konstanz, Anfang der Sechziger war es vor allem die Konstanzer Telefunken-Niederlassung, die Fachkräfte von außerhalb in die Stadt benötigte. Und wer dort arbeiten konnte, war entsprechend stolz.

Innovationen aus Konstanz: Computermaus, Geldautomat, Paketstation...

Ein großer Name verschwand aus Konstanz, der nächste große Name kam. 1967 fusionierte Telefunken mit der AEG. Am Konstanzer Standort von AEG-Telefunken wurde ab Mitte der 1960er Jahre der Großrechner TR 440 entwickelt, der in zahlreichen Universitätsrechenzentren im Einsatz war. Der Clou dabei war eine Erfindung aus Konstanz: Rollkugelsteuerung hieß sie umständlich, entwickelt von Rainer Mallebrein, einem Ingenieur aus Singen. Heute kennt man diese Erfindung als Computermaus – in den Konstanzer Werkshallen schrieben die Menschen einmal mehr Industriegeschichte.

Doch damit nicht genug des Konstanzer Erfindergeistes. Auch die Technik für die ersten Geldautomaten wurde hier erfunden, unter anderem vom damaligen Ingenieur Werner Pataki. Er sagte einst dem SÜDKURIER: „Das war ein hartes Stück Arbeit.“ Nach eineinhalb Jahren der Entwicklung war es dann soweit: 1968 wurde der erste deutsche Apparat in der Sparkasse in Tübingen aufgestellt. [Anm.d.Red.: Der weltweit erste Automat wurde 1967 in Enfield nahe London in Betrieb genommen.]

Und in Konstanz durfte ein Vorführstück – heute würde man wohl sagen, eine Pilotanwendung – nicht fehlen. Gleich zwei der Automaten wurden hier errichtet. „Mit Schlüssel, Ausweis und Beleg können Sie in unserer Hauptanstalt am Bodanplatz Tag und Nacht von der Straße aus Geld von Ihrem Konto abheben.“ So bewarb die damalige Sparkasse Konstanz ihren neuen eisernen Kassierer. So nannte man den mit Geld gefüllten 100 Kilogramm schweren Panzerschrank.

Und auch diese Geschichte wiederholte sich. Als die Deutsche Post überlegte, wie sie die Zustellung von Paketen billiger machen könnte, kam Geburtshilfe für das, was wie heute als Packstation kennen, aus Konstanz. Und natürlich stand eine der ersten Selbstbedienungs-Paket-Stationen an der Bücklestraße. Aus AEG-Telefunken war längst Siemens geworden, aber das Muster ist das gleiche. Eine Innovation mit Vorführeffekt – und zu den ersten Nutzern gehörten natürlich die Siemensianer. Noch vor dem Werkstor konnten sie bestaunen, was ihre Firma auf die Beine gestellt hat. Und viele waren stolz darauf.

Durch Siemens bleibt Konstanz eine Keimzelle des Erfindergeists

Doch zurück zur Geschichte, als sogar ein Hauch von Silicon Valley durch Konstanz wehte. Bei Telefunken nutzen die Entwickler die für damalige Zeiten unerhörte Rechenleistung, um elektronisch Zeichen zu erkennen und zu verarbeiten. Zum Beispiel Postleitzahlen auf Briefumschlängen. Heute, wo jedes Handy Gesichtserkennung hat und QR-Codes allgegenwärtig sind, klingt das banal. Damals legten Menschen in Konstanz den Grundstein dafür, dass Briefe automatisch sortiert werden konnten.

Die Konstanter High-Tech-Firma ging in zwei Nachfolgern auf: Siemens übernahm die Entwicklung und Fertigung von Großrechnern. Andere Teile waren die Keimzelle der Computer-Gesellschaft Konstanz (CGK), aber das ist eine andere Geschichte aus der industriellen Vergangenheit von Konstanz. Nur soviel: Das, was zuletzt Siemens war, hatte in der Spitze bis zu 3600 Mitarbeiter, und die CGK war ebenfalls einer der größten Arbeitgeber in der Stadt.

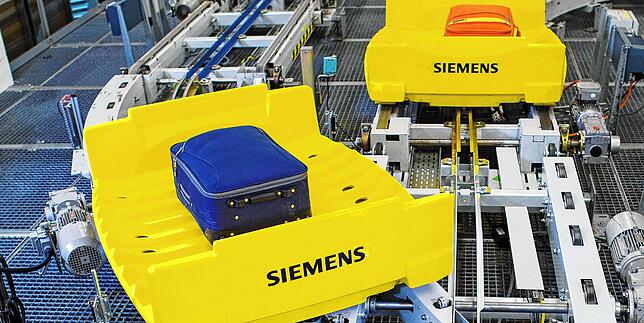

Unter der Regie des Siemens-Konzerns wurde Konstanz zu einem Standort für ein Geschäft, dessen Wachstum nicht zu enden schien: Immer mehr Briefe wurden verschickt, die Idee mit dem automatischen Lesen von Adressen und Sortieren von Sendungen konnten die Tüftler von der Bücklestraße auf Pakete ausweiten, zum Schluss sogar auf die berüchtigten Beutel-Sendungen aus China. Und auf Koffer, die an den Flughäfen der Welt in immer kürzerer Zeit über immer weitere Wege transportiert und auf immer mehr Flugzeuge verteilt werden mussten. Die Konstanzer hatten auch dafür eine Lösung.

Doch irgendwann begann der Stern zu sinken. Die Postverwaltungen waren alle mit tollen Maschinen ausgerüstet, sie wurden zu Unternehmen privatisiert und mussten als Dienstleister am freien Markt erstmals auf ihre Wirtschaftlichkeit achten. Es gab weniger Briefe zu sortieren, und die Maschinen dafür waren eigentlich auch noch gut. Erstmals zeigte die Kurve an der Bücklestraße in den 1990er Jahren nicht mehr steil nach oben.

Für die Konstanzer Siemensianer brechen schwere Zeiten an

Es war dann vor allem Geschäftsführer Stefan Keh, der die Firma durch schwere Jahre zu bringen hatte. Ab 1998 ging die Zahl der Mitarbeiter von über 1700 auf knapp die Hälfte zurück. Hart ausgehandelte Vereinbarungen trugen dazu bei, dass vielen Betroffenen die schrecklichsten Härten erspart blieben. Aber aus einem Großunternehmen wurde ein Mittelständler und Verkaufskandidat. Und durch die Werkshallen und Büros geisterte auf einmal das Schreckgespenst der Heuschrecke. Das stolze Areal an der Bücklestraße war längst an einen solchen Fonds verkauft worden, als Tafelsilber. Siemens war nur noch zur Miete in Konstanz.

Im Dezember 2013 dann der Tiefpunkt. Ein Jahr lang hatte die Siemens AG trotz öffentlicher Suche keinen Käufer für die Konstanzer Sparte Logistics and Airport Solutions finden können. Die Rendite stimmte immer noch nicht, obwohl doch Briefsortieranlagen aus Konstanz auf allen Erdteilen ihren Dienst taten. Die Mitarbeiter hatten keine Perspektiven mehr, viele verließen die Firma. Vor den Werkstoren gab es Kundgebungen, im Konstanz dieser Jahre ein seltenes Ereignis.

2015 schließlich die gute Nachricht: Siemens bleibt in Konstanz, und unter der Führung des bis heute aktiven Geschäftsführers Michael Reichle wird das Geschäftsfeld vom Mutterkonzern so unabhängig, dass es wie ein Mittelständler am Markt auftreten kann: Flink, verbindlich, unkompliziert und auch ein bisschen gewitzt. Es ging auf aufwärts, die Verkaufspläne waren nie ganz vom Tisch, und dank neuer Aufträge, langlaufender Wartungsverträge und tollen Innovationen wie zuletzt einem Sortier-Roboter für die unmöglichsten Sendungsformate wurde die Braut immer hübscher.

Siemens zog in einen beeindruckenden Neubau am Flugplatz und bekannte sich zum Standort Konstanz. Zum ersten Mal kamen regelmäßig gute Nachrichten aus dem Unternehmen. Und mit dem Online-Handel nahmen die Paketmengen in ungeahntem Tempo zu. All das blieb den Konstanzer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern natürlich nicht verborgen. Sie wussten, dass sie eines Tages keine Siemensianer mehr sein würden. Nun war es am 9. Februar für die meisten von ihnen so weit.

Den Stolz, die ihre Vor-Vorgänger für die Lochkarten und die Großrechenanlagen, ihre Vorgänger für die erste Computermaus und Sortiermaschinen und sie selbst für ihre Scanner und Koffertransportanlagen empfanden, werden sie mit in die neue Firma nehmen. Denn die Lust auf die technische Innovation, die war immer da. Von Pintsch Elektro über Telefunken, AEG und Siemens bis jetzt zu Körber. Das ist es, was drei Generationen von Konstanzer geschaffen haben.