Heizhammer und Heizungs-Stasi – die Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz (GEG) wurde im vergangenen Jahr unter anderem mit diesen Begriffen scharf geführt. Am 1. Januar ist das neue Gesetz nun in abgeschwächter Form in Kraft getreten.

Kommt also bald Wirtschaftsminister Robert Habeck und reißt Gasheizungen aus Konstanzer Kellern? „Das wäre so nie gekommen“, sagt Lorenz Heublein, stellvertretender Leiter des Amts für Klimaschutz der Stadt Konstanz und lacht. Gemeinsam mit Gordon Appel, Leiter Energiedienstleistungen bei den Stadtwerken, spricht Heublein mit dem SÜDKURIER über die Herausforderungen, die durch das Gesetz jetzt auf die Stadt zukommen.

Kommunen in der Pflicht – statt Eigentümern

Die aufgeheizte Debatte haben die beiden aufmerksam verfolgt. Gestritten wurde vor allem über eine Frage: Ab wann sollen Gebäudeeigentümer verpflichtet werden, im Falle eines Heizungstauschs ein System einzubauen, das 65 Prozent der Wärme über erneuerbare Energien oder Abwärme erzeugt? „Diese Pflicht würde man sich unter Klimagesichtspunkten so früh wie möglich wünschen und als Gebäudeeigentümer vielleicht eher später“, sagt Heublein.

Abgeschwächt wurde das Gesetz dahingehend, dass zunächst die Kommunen in die Pflicht genommen werden. Sie sollen sogenannte Wärmepläne erstellen, auf deren Basis die Bürger und Bürgerinnen sich dann Gedanken über die für sie passende Heizlösung machen können. Erst ab Sommer 2028 dürfen dann keine neuen Heizungen mehr eingebaut werden, die die 65-Prozent-Quote nicht erfüllen.

Dann soll nach dem ebenfalls im Januar in Kraft getretenen Wärmeplanungsgesetz spätestens die verbindliche Wärmeplanung in Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnern stehen. Die Stadt Konstanz hat dabei einen Vorsprung, wie Heublein erklärt. Schon 2018 legte sie einen Energienutzungsplan vor, also einen Wärmeplan, der nur noch nicht so hieß. 2023 wurde er überarbeitet. „Man kann sagen, die Verwaltung hat ihre Hausaufgaben gemacht, jetzt geht es um die Umsetzung.“

Das heißt: Die Stadtwerke sind am Zug. Sie sollen mögliche Wärmenetze prüfen, an die in einzelnen Stadtgebieten dann zahlreiche Haushalte angeschlossen werden können. Die Gebäudeeigentümer in diesen Gebieten müssten sich dann nicht um eine Individuallösung kümmern.

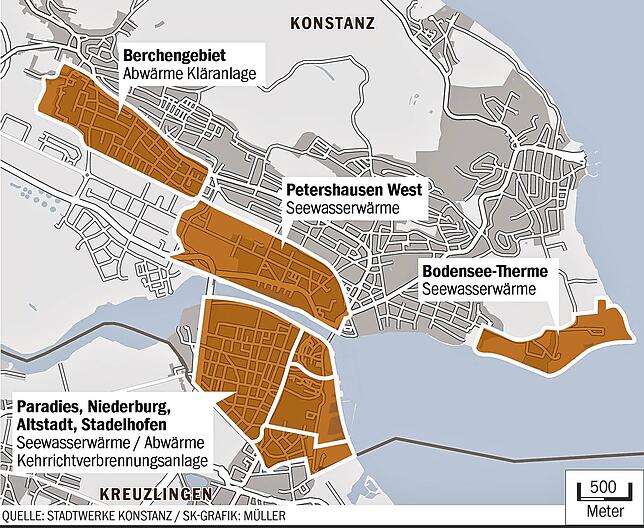

Suche nach freier Fläche für Seewärme

Vier Wärmenetze haben die Stadt und die Stadtwerke fokussiert: Eines im Berchengebiet, eines in Petershausen-West, eines, das Paradies und Altstadt umfasst und eines um die Bodenseetherme. Die dabei bevorzugte Lösung: Seewärme. Mit Wasser aus dem See und Wärmepumpen könnten künftig also teilweise Häuser in den entsprechen Gebieten geheizt werden. Ob das möglich ist, sollen Machbarkeitsstudien zeigen, die bereits laufen.

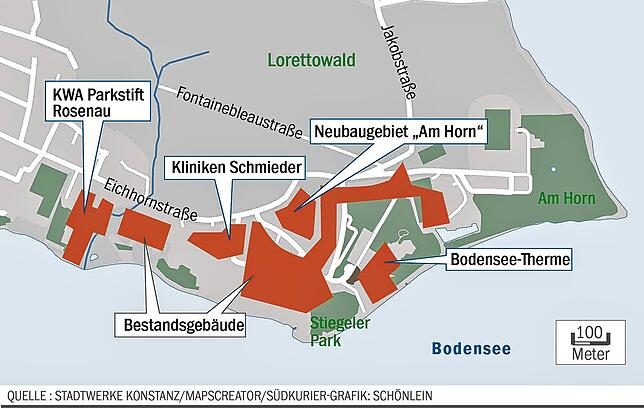

„Wir sind da aus technischer Sicht heute erst mal sehr zuversichtlich“, sagt Gordon Appel. Ein größeres Problem ist die Suche nach Flächen. Denn die Wärmenetze bräuchten Technikzentralen – zwischen 500 und 1000 Quadratmeter groß -, von denen aus die Wärme verteilt wird. „Das ist schwer, im innerstädtischen Bereich solche Plätze zu finden.“ Und: „Wo Rohre reinmüssen, müssen Straßen aufgerissen werden“, sagt Appel.

Heißt: Dort, wo Wärmenetze entstehen, kommen einige Baustellen und gesperrte Straßen auf die Anwohner zu. „Man kann das schon als eine Jahrhundertaufgabe sehen“, sagt Lorenz Heublein über die Dimension der Wärmewende. Er vergleicht das mit dem Bau des Eisenbahnnetzes. Nach Schätzungen der Stadtwerke würde der Bau der Wärmenetze zwischen 500 und 600 Millionen Euro kosten.

Was können die Bürger tun?

Und was können die Bürger und Bürgerinnen tun, um sich an diesem Jahrhundertprojekt zu beteiligen? Mieter haben weniger Handhabe über ihre Wärmelösung, erklärt Lorenz Heublein. Sie könnten ihre Vermieter dazu anregen, sich im Sinne des Klimaschutzes mit der künftigen Wärmeversorgung ihres Gebäudes zu beschäftigen. Gebäudeeigentümer wiederum müssten sich wohl oder übel mit dem Thema auseinandersetzen. Denn die neue Gesetzeslage mache ganz klar: Auf fossiler Basis geht es nicht mehr weiter.

Das Interesse der Bürger sei in den vergangenen Jahren auch gestiegen, sagt Heublein – seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. „Schade, dass es zu einem Krieg kommen musste, damit etwas passiert“, sagt Gordon Appel dazu.

Besonders interessieren sich die Menschen für das Finanzielle: Wie viel kostet es, sich an ein Wärmenetz anschließen zu lassen? Eine Antwort darauf können Heublein und Appel noch nicht liefern. Bis es erste Prognosen dazu gibt, seien noch verschiedene Planungsschritte erforderlich.

Bis schließlich Seewärme in Konstanzer Haushalte strömen könnte, dauert es entsprechend. In dem Gebiet um die Bodenseetherme sei eine Umsetzung zum Ende des Jahrzehnts angedacht, darauf sollen das Berchengebiet und Petershausen folgen. Für den linksrheinischen Teil nennt Appel einen Zeithorizont zwischen 2030 und 2035.

Für diejenigen, die sich in der Zwischenzeit um eine eigene Lösung kümmern, gibt es verschiedene Förderprogramme auf Bundes-, Länder und kommunaler Ebene. Erfahrungsgemäß werden dabei besonders diejenigen unterstützt, die sich früh für ein Umrüsten entscheiden, sagt Appel. Denn Fördertöpfe leeren sich mit der Zeit.

Stadt und Stadtwerke sind nun bemüht, ihre Planungen und die nächsten Schritte besser zu kommunizieren – unter anderem bei einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 19. März im Bodenseeforum. Dort stellen sie sich den Fragen der Bürger. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Beginn ist um 18 Uhr.