Ein plötzlicher Stromausfall, der eine ganze Stadt in Dunkelheit taucht. Flüsse, die nach heftigen Regenfällen über die Ufer treten. Sirenen, die unvermittelt ertönen und den Alltag zum Stillstand bringen. Solche Szenarien sind längst nicht mehr bloß Stoff für Katastrophenfilme oder Planspiele, sondern Teil realer Gefährdungsanalysen.

Wie vorbereitet sind die Kommunen?

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie rasch Sicherheiten ins Wanken geraten können: Energieknappheit, Extremwetter, geopolitische Spannungen – all das rückt eine Frage in den Vordergrund, die lange unbeachtet blieb: Wie vorbereitet sind die Kommunen, wenn der Ausnahmezustand Wirklichkeit wird?

In Bräunlingen zeigt sich, wie herausfordernd die Frage der Ernstfalltauglichkeit auf kommunaler Ebene ist. Bürgermeister Micha Bächle stellt klar: „Meines Wissens gibt es in Deutschland keine oder kaum funktionsfähige Bunker.“ Öffentliche Schutzräume seien nicht mehr vorhanden, zuständig wäre ohnehin der Bund.

Statt klassischer Bunker setzt die Stadt daher auf pragmatische Vorkehrungen – etwa Notfalltreffpunkte in öffentlichen Gebäuden. So erklärt Bächle: „Die Kommunen haben vom Land ein Notfall-Set erhalten, um einen Notfalltreffpunkt betreiben zu können. Dies ist bei uns die Stadthalle.“ Dennoch: Feldbetten habe die Stadt aktuell keine.

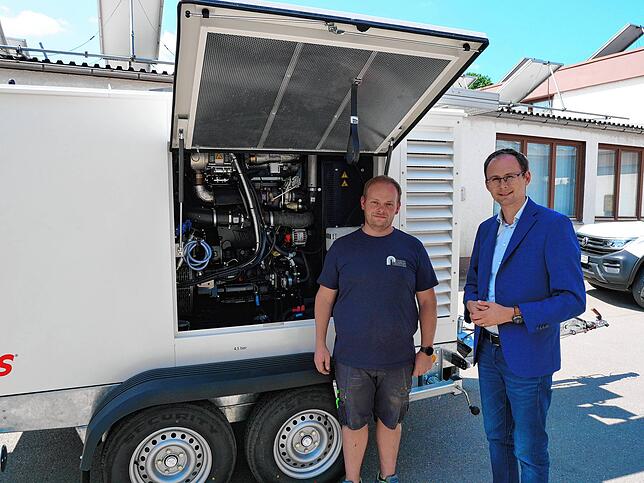

Massiv in Notstromaggregate investiert

Auch bei der Infrastruktur wurde nachgebessert. In den vergangenen Jahren habe Bräunlingen massiv in Notstromlösungen investiert: Ein neues Aggregat für das Wasserwerk, ein Zapfwellenaggregat für den Kommunalschlepper, sowie Photovoltaik-Anlagen mit Batteriespeichern an kritischen Gebäuden. Beispielhaft nennt Bächle das Pumpwerk in Bruggen: „Damit können wir auch bei einem längeren Stromausfall die Wasserversorgung für Bräunlingen stabilisieren.“ Parallel dazu wurden Einspeisemöglichkeiten für Notstrom geschaffen und aktuell entsteht an der Stadthalle ein 100-kW-Speicher.

Für den Ernstfall sieht die Organisation klare Abläufe vor. „Im Krisenfall würde ich den Krisenstab der Verwaltung einberufen“, so der Bürgermeister. Zuständigkeiten sind klar geregelt: Während Städte zunächst Verantwortung tragen, geht im Katastrophenschutzfall die Entscheidungsgewalt an den Landkreis über. Bräunlingen setzt auf regelmäßige Übungen – 2024 fand eine Krisenstabsübung statt, die zur Anschaffung einer mobilen Sirenenanlage führte.

Wichtiger Baustein bleibt die Information der Bevölkerung: Über Stadtnachrichten, Sirenen, soziale Medien und Lautsprecherdurchsagen informiert die Verwaltung über Vorsorgemaßnahmen. „Wir haben im Juli die Bürger informiert, welche Vorräte zu Hause wichtig sind“, betont Bächle. Feuerwehrgerätehäuser dienen im Blackout-Fall als Notrufstationen. Für ihn ist aber klar: „Wir werden in den nächsten Jahren auch weitere Maßnahmen treffen müssen.“

In Hüfingen fällt die Bilanz ähnlich nüchtern aus: „Derzeit gibt es keine öffentlich zugänglichen Schutzräume oder Bunker, die aktiv betrieben werden“, sagt Hauptamtsleiter Erich Lafera. Konkrete Pläne zur Reaktivierung oder zum Neubau stationärer Anlagen existieren nicht. Auch die Prüfung von Tiefgaragen oder öffentlichen Gebäuden als potenzielle Schutzräume stehe noch aus. „Eine größere Bevorratung von Verpflegung und Zelten ist auf kommunaler Ebene derzeit nicht vorhanden, da dies primär durch übergeordnete Katastrophenschutzstrukturen sichergestellt wird“, sagt er.

Eine gewisse Grundausstattung sei jedoch vorhanden. „Die Stadt Hüfingen hält Notstromaggregate und Trinkwasservorräte vor“, erklärt Lafera. Eine größere Bevorratung mit Verpflegung oder Zelten gebe es auf kommunaler Ebene nicht, da dies vorrangig Aufgabe übergeordneter Katastrophenschutzstrukturen sei. Dennoch prüfe man fortlaufend im Rahmen der Haushaltsplanungen, wo eine Aufstockung oder Modernisierung sinnvoll ist.

Notfallplan gibt das Handeln vor

Für den Ernstfall setzt die Stadt auf vorbereitete Abläufe. „Wir folgen einem abgestimmten Notfallplan, der die Alarmierung der Bevölkerung, die Einrichtung von Notunterkünften sowie die Koordination der Hilfsdienste regelt“, so Lafera. Seit mehreren Jahren analysiert Hüfingen die wahrscheinlichsten Krisenszenarien wie Starkregen oder Stromausfall und steht hierzu im engen Austausch mit dem Landratsamt, der Feuerwehr und den städtischen Versorgungsbetrieben.

Beim Bevölkerungsschutz spielt die Information eine Schlüsselrolle. „Wir verfügen über ein umfangreiches Kommunikationsnetz und werden dieses auch künftig weiter ausbauen“, betont Lafera. Warn-Apps wie Nina, Sirenen in den Ortsteilen sowie Lautsprecherdurchsagen stünden im Ernstfall zur Verfügung. Ziel sei es, möglichst viele Bürger schnell zu erreichen – und sie durch kontinuierliche Sensibilisierung besser auf Krisen vorzubereiten. Dabei gehe es nicht nur um Alarmierung. „Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Informationswege auszubauen und die Bürger auch für eigene Vorsorgefragen zu sensibilisieren.“

Zivilschutz-Anlage in Tiefgarage aufgegeben

Auch in Donaueschingen gibt es keine aktiven Schutzräume mehr. Einst existierte eine Zivilschutz-Mehrzweckanlage in der Tiefgarage an der Stadtkirche, die rund 400 Menschen hätte aufnehmen können. Sie wurde jedoch bereits vor Jahren aus der Zivilschutzbindung entlassen – ein Schritt, der bundesweit mit dem Ende des Kalten Krieges vollzogen wurde. Viele Anlagen galten fortan nicht mehr als notwendig und wurden in den normalen Alltagsbetrieb überführt.

Die Diskussion ist zurückgekehrt

Die Stimmen aus Bräunlingen, Hüfingen und Donaueschingen verdeutlichen: Klassische Schutzräume und große Vorratslager gehören der Vergangenheit an. Die Städte konzentrieren sich auf Energieautarkie, abgestimmte Notfallpläne und den Ausbau von Warnsystemen. Ob dies im Ernstfall ausreichen würde, bleibt offen. Sicher aber ist: Die Diskussion über Zivilschutz und Krisenfestigkeit ist zurückgekehrt – und sie wird die Kommunen noch lange beschäftigen.