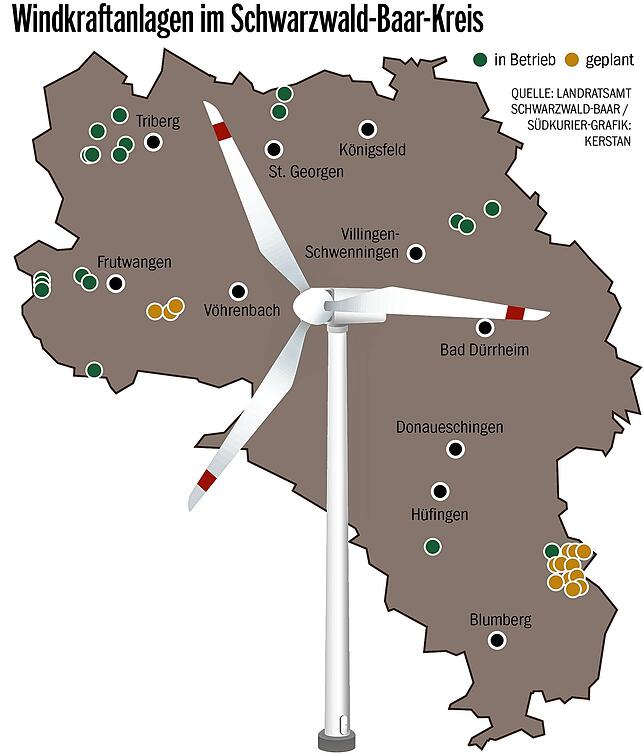

„Aktuell sind auf der Fläche des Schwarzwald-Baar-Kreises 19 Windkraftanlagen in Betrieb. Die haben eine Nennleistung von zirka 20 Megawatt. Und eine Stromproduktion pro Jahr von etwa 43.000 Megawattstunden Strom“, sagt Martin Seuffert.

Er ist der Leiter des Dezernats für Umwelt und Gesundheit beim Landratsamt und gemeinsam mit seinem Kollegen Volker Haas hauptverantwortlich für die Genehmigung neuer Windkraftanlagen im Kreis. Die bisherigen Anlagen können derzeit Strom für etwa 10.000 Privathaushalte für ein Jahr erzeugen.

„In Planung sind aktuell 14 Anlagen, die gebaut werden sollen. Darunter sind elf Windkraftanlagen auf der Länge bei Hüfingen und dem Ettenberg bei Blumberg. Dort gibt es zwei Windkraftverfahren. Die Antragssteller sind die Firmen Solarkomplex aus Singen und Green City aus München“, fährt Seuffert fort. Diese Anlagen befänden sich seit Mitte Dezember 2021 in einem Genehmigungsverfahren.

Die drei weiteren sich in Planung befindlichen Anlagen sollen in Linach bei Furtwangen entstehen. Diese Projekte befinden sich laut dem Dezernatsleiter im Vorantragsstellungsverfahren. Fachleute nennen das auch Scoping.

Reicht für 70 Prozent der Haushalte

Aktuell komme der Strom im Landkreis zu 3,8 Prozent aus Windenergie und zu 23,5 Prozent aus erneuerbaren Energien im Allgemeinen. Seuffert: „Diese 14 neuen Anlagen hätten zusammen eine Nennleistung von 79,5 Megawatt und könnten dann etwa 70 Prozent der Privathaushalte im Kreis ein Jahr lang mit Strom versorgen.“

Nicht einberechnet ist der Strombedarf von Unternehmen. Um also 100 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien gewinnen zu können und um auch Unternehmen zu versorgen, braucht es weitere Projekte. Stellt sich die Frage: Gäbe es also noch mehr Flächen im Landkreis, die für Windenergie geeignet sind?

Wenig Platz für Windkraft

Um das herauszufinden kommen die Konzentrationszone und die Vorranggebiete ins Spiel. „Das sind die Flächen, die der Regionalverband, die Gemeinden und die Gemeindeverbände für die Windkraft vorgesehen haben“, sagt Volker Haas und fährt fort: „Das sind sehr wenige Flächen.“ Konkret handle es sich um zwei Flächen auf der Gemarkung St. Georgen und eine in Triberg. Der Bräunlinger Windpark ist erst vor einigen Wochen vorerst gescheitert. Unter anderem war dafür eine Höhenauflage für die Windräder der Grund. Ein Bürgerentscheid hatte ergeben, dass die Anlagen nur 230 Meter hoch sein dürfen. Der Betreiber wollte eine Höhe von 250 Metern.

So funktioniert das Genehmigungsverfahren

„Zunächst erfolgt die Bauleitplanung“, sagt Experte Haas. Der erste Schritt auf dem Weg zu einem Windrad führe daher zunächst zur Gemeinde. Haas: „Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Die Gemeinde kann den Teilflächennutzungsplan Windkraft aufstellen und dort Vorrangflächen für die Windkraft ausweisen. Einige Gemeinden haben das gemacht, andere wiederum nicht. In diesen Fällen ist ein Windradbau erst einmal auf dem gesamten Gemeindegebiet möglich und ob eine Fläche für Windräder in Frage kommt muss dann im Einzelfall entschieden werden.“

In jedem Fall ist die Erlaubnis der Kommune einzuholen. Die kann den Bau von Windrädern aber nur unter bestimmten Gründen ablehnen.

Artenschutz kommt vor dem Antrag

Hat ein Bauherr eine Fläche erhalten, geht es in die Vorantragsberatung. Haas: „Unsere Behörde teilt dann mit, welche Unterlagen einzuholen sind und wie ein Verfahren abläuft. In der Vorantragsphase sind wir etwa beim Projekt Linach.“ In dieser Phase geht es unter anderem um den Artenschutz. Im Schwarzwald ist vor allem der Rotmilan ein Thema. Es werde aber auch geschaut, ob etwa der Wespenbussard oder das Auerwild durch den Bau eines Windrads gefährdet werden.

Auch der Immissionsschutz ist rechtlich geregelt: „Erzeugt die Rotorbewegung des Windrads Lärm? Gibt es Schattenwurf durch den Rotor? Hier gibt es Obergrenzen, die man einem Anwohner zumuten kann“, erläutert Experte Haas. Hierfür gebe es Prognosen und Gutachten, wodurch mit diesen Themen einfacher umzugehen sei. Haas: „Diese Themen machen daher in der Regel weniger Probleme.“ Anders sehe das bei der Standortsuche aus. Hier müssen Siedlungen zirka 1000 Meter von einem Windrad entfernt sein. Mit diesem Abstand könnten Lärmgrenzwerte gut eingehalten werden.

Wurden alle Unterlagen eingereicht, werden sie vom Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis und den Fachbehörden überprüft. Bei einem einfachen Verfahren – unter 20 Windkrafträdern – müssen die Unterlagen binnen drei Monaten geprüft werden, bei einem förmlichen Verfahren – über 20 Windräder – sind es sieben Monate. Können erhebliche Umwelteinwirkungen nicht ausgeschlossen werden, kann bereits ab drei Anlagen ein förmliches Verfahren erforderlich sein. Im Schwarzwald-Baar-Kreis wird in der Regel das förmliche Verfahren angewendet – „wegen der Rechtssicherheit“, wie Dezernatsleiter Seuffert sagt, um rechtlichen Einwänden vorwegzugreifen und um die Bürger am Projekt beteiligen zu können. Die Umweltverträglichkeitsprüfung genießt übrigens eine herausgenommene Stellung beim Verfahren.

Passt alles, folgen im dritten Schritt die Genehmigung und die Baufreigabe. Haas: „Dann könnte theoretisch sofort der Baubeginn erfolgen.“ Die Arbeit des Landratsamts ist dann zunächst fertig und der Bauherr muss sich um den Rest kümmern. Allerdings: „Es kann bei Gericht ein vorläufiger Baustopp erwirkt werden. Ich rechne beim Projekt auf der Länge auch damit.“ Im Schnitt dauere der Bau eines Windrads von der Planung bis zum fertigen Objekt sieben Jahre.

Verfahren sollen beschleunigt werden

„Die Politik will die sieben Jahre halbieren. Das Land und der Bund sind dabei zu schauen, dass man über artenschutzrechtliche Hürden künftig leichter hinwegkommt“, sagt Seuffert. Außerdem habe der Bund in seinem Osterpaket mitgeteilt, dass die Windkraft ein öffentliches Belangen von besonders großer Bedeutung sein muss, dass man das Thema anders gewichten kann. Seuffert: „Der Artenschutz ist teilweise auch europarechtlich geregelt. Der Bund tut sich daher schwer, insbesondere beim Schutz des Rotmilans etwas zu ändern.“

Seuffert selbst könne nachvollziehen, wenn Menschen wegen des Lärms kein Windrad in unmittelbarer Umgebung haben wollten: „Dass jemand sagt, dass die Aussicht dann nicht mehr die ist, die er mal hatte, halte ich für kein gut nachvollziehbares Argument.“ Beim Landschaftsbild müsse das Thema Tourismus, für das die Natur eine wichtige Rolle spiele, berücksichtigt werden. Dennoch hält der Dezernatsleiter die Landschaft für ein Thema, das dem Ausbau erneuerbarer Energien auch ein Stück weit weichen muss.

Wie realistisch die Halbierung der Genehmigungsverfahren ist, sei aus Seufferts Sicht schwer zu sagen: „Das Verfahren kann man durch Digitalisierung und Standardisierung sicher etwas beschleunigen. Uns würden zusätzlich vereinfachte artenschutzrechtliche Vorgaben helfen. Ein großer Bereich des Verfahrens ist aber außerhalb unserer Belange. Es muss an allen Bausteinen gearbeitet werden, um das Ziel zu erreichen.“