Deutschland und seine Kultur: Hören Sie bei diesen Worten nicht auch schon die Blätter rauschen? Der Wald, das ist da, wo Hänsel und Gretel selbst mit ihren ausgestreuten Brotkrumen nicht mehr wieder herausfinden. Wo Hagen von Tronje an einer Quelle den nur fast unverwundbaren Siegfried meuchelt. Wo der Freischütz seine Kugeln gießt und Wilhelm Hauffs Glasmännlein jedem Sonntagskind drei Wünsche erfüllt.

Natur hat Künstler schon immer inspiriert. Die alten Griechen achteten beim Bau ihrer Theater penibel auf Meerblick und Winkel der Sonneneinstrahlung. Shakespeare lässt seine Dramenhelden durch englische Gärten streifen: Sind sie verwildert, sagt das über die höfische Gesellschaft nichts Gutes aus. Kein Mohn blüht so rot wie der von Claude Monet, und nirgends funkeln die Sterne so magisch wie bei van Gogh.

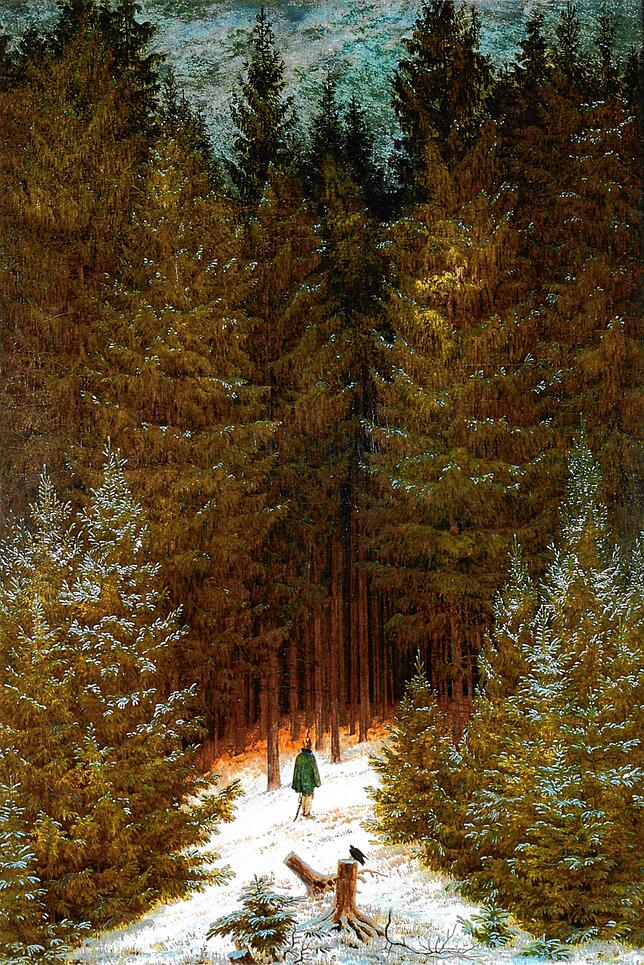

Wenn es aber um Bäume geht, dann macht uns Deutschen niemand was vor. Es wimmelt von ihnen ja nur so: ob in den Landschaftsbildern Caspar David Friedrichs, den Gedichten Joseph Eichendorffs oder der Musik von Robert Schumann. Warum?

Künstler war, wer die Natur bezwingt

Bis Ende des 18. Jahrhunderts hatte der Wald einen schweren Stand, wollte er doch so gar nicht passen zum lichtdurchfluteten Fortschrittsoptimismus der Aufklärung. Im Wald, da wohnten die ungehobelten Räuber, und wer wie Friedrich Schiller auf die Idee kam, sie einem Theaterpublikum zu präsentieren, handelte sich nur Ärger ein.

Kunst, das war ja gerade die Bezwingung von roher Natur. Der Mensch offenbart sich darin als Kulturwesen, befähigt, die Wildnis einzuhegen und zwar sowohl jene dort draußen als auch die im eigenen Innern. Antike Tempel, höfische Dramen, filigrane Tänze: So was wollte man sehen!

Wenn eine ganze Gesellschaft in wenigen Jahrzehnten ihre Überzeugungen über den Haufen wirft, das Verwerfliche plötzlich zum Ideal erklärt und das Hässliche zur vollkommenen Schönheit, dann liegt das nur in den seltensten Fällen an einem einzigen Grund allein. Im Fall des Waldes als deutscher Nationalmythos treffen handfeste Interessen auf modische Bedürfnisse, harte Machtpolitik auf weiche Jugendkultur.

Studenten schließen einen Bund

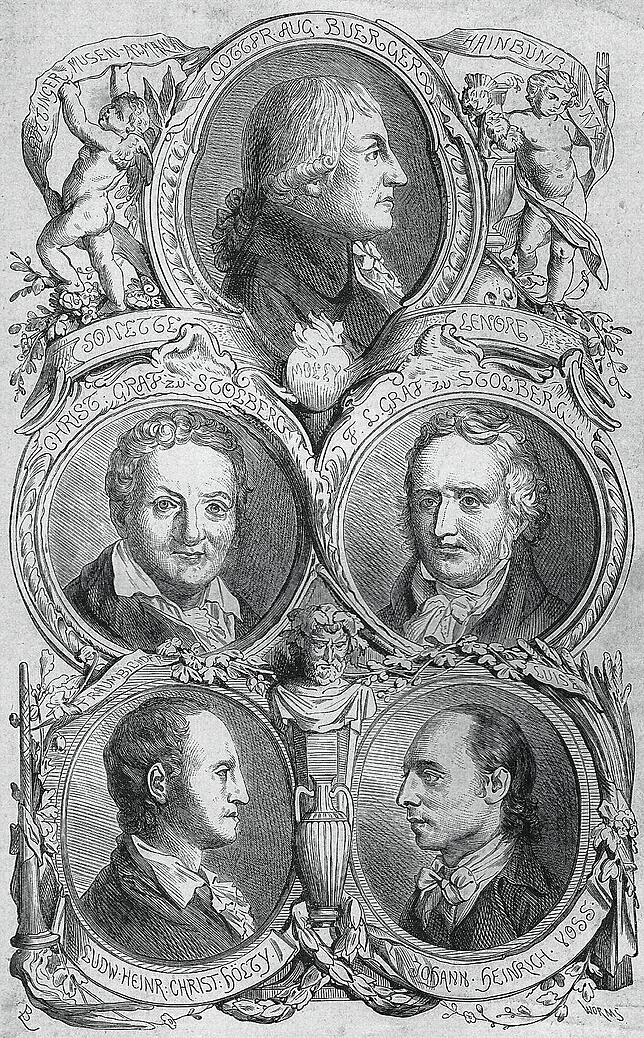

Vielleicht ist es ja ein unscheinbarer Steinklotz am Rand einer Göttinger Landstraße, der für diese so folgenreiche Entwicklung noch heute das Fundament markiert. „Dem Göttinger Dichterbunde am hundertjährigen Gedächtnistag gewidmet von der Stadt Göttingen, 12.9.1872“ steht darauf geschrieben. Gemeint ist ein Zusammenschluss von literarisch ambitionierten Studenten, die dem Wald schon mit dessen bloßem Namen huldigten.

„Göttinger Hainbund“ nannten sie ihr Projekt, in Anlehnung an eine Ode ihres großen Vorbilds Friedrich Gottlieb Klopstock. „Hain“, das bedeutet nicht anderes als Wald. Zwar weniger den großen, dunklen, in dem die Räuber hausen. Aber doch immerhin den lichten, freundlichen, wo die Nachtigallen ihr Lied anstimmen.

Die Namen dieser waldseligen Freunde kennt heute kaum jemand mehr. Sie trafen sich nicht einmal wirklich im Unterholz, sondern, wie es sich damals gehörte, auf einer großzügig gerodeten Freifläche.

Auch hielt der Bund kaum länger als drei Jahre. Doch entscheidend sind nicht Ort und Dauer, sondern das Motiv: Mit ihrem Bekenntnis zur Natur sagten die Freunde dem Fortschrittsglauben ihrer Eltern den Kampf an.

Wald und Wiesen, so fanden sie, sind doch nicht bloß lästiges Grünzeug. Sie sind unsere Heimat! „Wie warst du, Hain, mir heilig, als ich mit ihr / Die ich unendlich liebe, durchs Grüne ging“, „Diese Erd‘ ist so schön, wann sie der Lenz beblümt, / Und der silberne Mond hinter dem Walde steht“: Ja, wo solche Hainbündler wie Johann Martin Miller oder Ludwig Christoph Heinrich Hölty dichteten, da konnte man in jedem zweiten Vers das Eichenlaub rascheln hören.

Sturm und Drang? Eher Baum und Borke!

Andere, begabtere Autoren sollten für ihre rebellische Naturbegeisterung weit mehr Ruhm einfahren als die Waldbadenden aus Göttingen. Der junge Johann Wolfgang Goethe zum Beispiel: Sein Roman „Die Leiden des jungen Werthers“ erschien nur zwei Jahre nach ihrem Bundesschwur und verzückte mit dem schmerzvollen Schwelgen in Naturempfindungen bald ganz Europa.

Das Etikett für die hier endgültig etablierte Jugendkultur verpasste man ihr erst viele Jahrzehnte später. „Sturm und Drang“ statt Baum und Borke: ein prägnantes Beispiel für missglückte Epochenbezeichnungen.

Dass auch der Fürstenfreund Goethe so gerne von „Eichen im Nebelkleid“ sprach und von Vögelein, die „im Walde schweigen“, widerlegt die bisweilen anzutreffende These, wonach die Vorliebe für Bäume von Anfang an mit der deutschen Nationalbewegung einhergegangen sei.

Mag das auch auf die Mitglieder des Göttinger Hainbunds zutreffen, so gilt das keineswegs für jeden, der in der Goethezeit ein Loblied auf unsere Bäume sang. Es verhält sich mit der Beziehung zwischen Politik und Kunst wie so häufig bei Jugendkulturen: Irgendwann entdecken findige Geister, wie man sie politisch instrumentalisieren kann.

Die Germanen als primitives Waldvolk

Im Fall der deutschen Waldbegeisterung bedurfte es der Herrschaft Napoleons, um diesen Findergeist zu erwecken. Gab es da nicht diese antike Schrift des römischen Geschichtsschreibers Publius Cornelius Tacitus? „Germania“ lautete ihr Titel, und was darin zu lesen war, erinnerte in bemerkenswerter Weise an die Gegenwart: eine hochgerüstete Armee, die mit dem Selbstverständnis einer Supermacht mal eben ein primitives Waldvolk unterwarf.

Leute, die „Felle wilder Tiere“ tragen, „Tag und Nacht durchzechen“ und ihre Streitereien „mit Totschlag und Verwundungen austragen“. So jedenfalls sieht die Lage aus der Perspektive hochmütiger Besatzer aus.

Doch dann kommt es im Teutoburger Wald zur entscheidenden Schlacht. Und siehe da: Plötzlich sind die vermeintlich rückständigen Waldbewohner in der Lage, die Supermacht zum Teufel zu jagen!

Im Handumdrehen erklärte man die tapferen Germanen zu den Urahnen aller Deutschen und die Orientierungsgabe selbst im finstersten Dickicht zu deren Erbgut. Egal ob Schwabe oder Preuße, Sachse oder Badener: Sie alle, so glaubte man, tragen die Gene von Hermann dem Cherusker in sich.

Stimmte zwar nicht, aber auf solche Kleinigkeiten kommt es ja nicht an, wenn es gilt, eine nationale Identität zu beschwören und die so geeinten Deutschen zum Widerstand gegen die französischen Besatzer zu ermutigen.

Und so kam es, dass im Namen der deutschen Sache bald die Bäume förmlich aus dem Boden schossen. In den Gemälden des Caspar David Friedrich sahen sich einsame französische Soldaten angstschlotternd von riesigen Fichten umzingelt. Joseph von Eichendorff dichtete: „Gleichwie die Stämme in dem Wald / Woll‘n wir zusammenhalten, / Ein‘ feste Burg, Trutz der Gewalt, / Verbleiben treu die alten.“

Und die Brüder Grimm waren bei ihren Nachforschungen von deutschen Kinder- und Hausmärchen ganz Ohr, sobald das Wort „Wald“ auftauchte. Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, die Bremer Stadtmusikanten: Wo immer in diesen überlieferten Erzählungen mehr als zwei Bäume nebeneinander standen, schmückten die Märchensammler ihn zum legendären „tiefen dunklen Wald“ aus.

Deshalb also sind wir Deutschen so in unsere lauschigen Wälder vernarrt. Und es wäre daran auch gar nichts auszusetzen, hielten solche Geschichten über uns unsere kulturellen Marotten nicht auch eine höchst unschöne Komponente bereit.

Im Fall der deutschen Waldlust zeigt sie sich beim vielleicht ersten Mahner vor Waldsterben und Abholzmentalität. „Die ganze Atmosphäre ändert sich mit den zerstörten Wäldern und das Land wird dürr und hässlich“, bekundete der Historiker und Schriftsteller Ernst Moritz Arndt (1769-1860). Schuld daran? Die „Mehrmacherei oder Plusmacherei des Menschen“ natürlich!

Die finstere Seite der Romantik

Bei solcher Kapitalismuskritik möchte man zustimmend nicken. Doch Vorsicht! Wenn nationalistisch gesinnte Publizisten wie Arndt von „Plusmachern“ sprachen, hatten sie eine ganz bestimmte Gruppe im Sinn: jüdische Kaufleute. Gehe ein Jude durch den Wald, sollte später im Dritten Reich Hitlers oberster Forstmeister Hermann Göring tönen, denke er statt „Gottes herrlicher Schöpfung“ nur „an den Festmeterpreis“.

So finden wir Deutschen im Wald zu uns und unserer Kultur. Das kann im besten Fall zu romantischer Naturlyrik führen. Im schlechtesten aber auch in die finstersten Ecken unserer Geschichte.