1. Rache heiligt das Opfer

Rache hat keinen Anfang. Zu den ersten in der südwestdeutschen Geschichte greifbaren Rache-Akten gehört die Ermordung des Kindes Regiswindis im Jahre 839 in Lauffen am Neckar. Kurz zusammengefasst soll die Amme der Tochter des dortigen Grenzgrafen Ernst dem Mädchen den Hals umgedreht und es dann im Neckar entsorgt haben. Ihr Motiv: Rache für den Bruder. Der war nämlich als Pferdeknecht des Grafen wegen nachlässiger Arbeit ausgepeitscht worden.

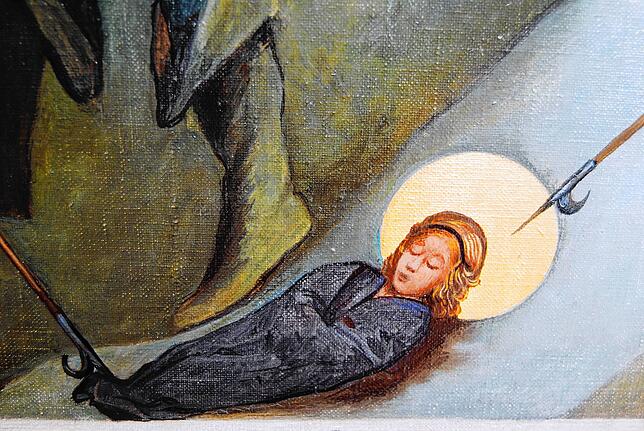

Allerdings trägt der Fluss dann die Leiche nicht davon, sondern legt sie drei Tage später rosig und unversehrt auf einer Insel ab, woraufhin der Graf auch wieder Rache nimmt, an der Amme, während das tote Kind zum Objekt der Anbetung wird: Schon um 900 gibt es dafür einen Beleg in einer Reichenauer Chronik.

Die erste bekannte schriftliche Fassung der politisch wirksamen Rachegeschichte entsteht erst zwei Jahrhunderte später. Sie ermöglicht dem Würzburger Bischof Hunbert, das Kind mit dem pompösen Namen – Regiswindis kann als „die sanfte Herrscherin“ übersetzt werden – in den Stand einer Heiligen zu erheben, reicht aber nicht aus, um eine Klostergründung dort durchzusetzen.

2. Rache übergeht das Recht

Rache und Recht sind eng verwandt: Die Strafjustiz zähmt das Vergeltungsbedürfnis, setzt es mit dem Schaden in ein Verhältnis. Aber mit Herzog Ulrich hatte Württemberg Anfang des 16. Jahrhunderts einen Landesherrn, dem das reichlich egal war: Seine Frau Sabina von Bayern hasste er. Mit Ursula Thumb von Neuburg, der Gemahlin seines Vertrauten Hans von Hutten, hatte er eine Beziehung.

Als der sich das schließlich verbat, sein prestigeträchtiges Amt als Reitmeister am Hofe aufgab und sich öffentlich über Ulrichs penetrante Annäherungen an seine Frau beklagte, lud Ulrich ihn zu einem Jagdausflug in den Schönbuch. Angeblich zur Versöhnung. Im Böblinger Forst fällt er dann mit dem Dolch über ihn her, ermordet ihn mit zahlreichen Stichen, und schändet den Leichnam. Eine ganze Zeit lang muss Ulrich von Württemberg dann ins Exil. Wirklich gesühnt wird sein Verbrechen jedoch nicht.

3. Rache ist stärker als Geografie

Dass Büsingen nicht zum Kanton Schaffhausen gehört, obwohl es mittendrin liegt, ist Folge eines Racheakts, der am Ende einer ganzen Reihe von Racheaktionen im Rahmen der ewigen Spannungen zwischen dem Hause Österreich und der Eidgenossenschaft steht.

Es spielen eine Rolle: die überall mit reinfunkenden Zürcher, das Schaffhauser Selbstbewusstsein, Konfessionsfragen, Stamm- und Mannlehen, die Gerichtsbarkeit, und es geht auch um Geld, das der Ende des 17. Jahrhunderts amtierende Vogt Eberhard von Im Thurn angeblich zu Unrecht an schwäbische Klöster transferiert haben soll. Also alles sehr, sehr ernsthafte Dinge, weshalb die Schaffhauser ihn im April 1693 entführt und eingesperrt haben, sechs Jahre lang.

Beendet wird der Streit 1723: Österreich gibt seine Ansprüche auf den Bezirk Reiat für stolze 221.744 Gulden auf und nutzt diesen „Jurisdiktionskauf“, um den Schaffhausern eine Lehre zu erteilen. Damit sie mal erfahren, dass Recht regnorum fundamentum ist, also Grundlage des Regierens, bestimmt der Vertrag Büsingen als „expresse Ausnahme und Ausschluss“. Es soll weiter zu Österreich gehören – Schaffhausen „zum ewigen Aergerniss“.

4. Rache trifft die Falschen

Am 16. April 1945 fällt die Erste Französische Armee in Freudenstadt ein, und ein Wunsch, der die Befreier beseelt, ist der nach Rache für das Wüten der Deutschen in Oradour-sur-Glane. Das Dörfchen im Limousin war von der SS komplett zerstört, ein Drittel seiner Einwohner ermordet worden.

„Freudenstadt, das war ein wenig wie Oradour, nur ohne Massaker“, so hat sich der damalige Hauptmann André Chamson an das Vorgehen der Truppen erinnert. „Ein Oradour, in dem diejenigen nicht ausgelöscht worden wären, die sich in die Kirche oder ihre Häuser geflüchtet hatten“, zitiert ihn die Historikerin Claire Miot.

Zu 40 Prozent wird die kleine Stadt im Schwarzwald zerstört, und 600 Frauen werden von den französischen Soldaten vergewaltigt. Die bekannten Haupttäter von Oradour waren SS-Männer. Sie stammten aus Dortmund, aus Gransee in Brandenburg, aus Berlin, aus Magdeburg, einer aus Konstanza in Rumänien. Keiner aus Freudenstadt.

5. Rache ist nützlich

Manche Dinge sind zu kompliziert, um sie zu erklären. Zum Beispiel der vergleichsweise kurze, aber komplett verwickelte Schwabenkrieg. Warum ab Januar 1499 die Leute nördlich des Bodensees als Angehörige des Schwäbischen Bundes samt dem erzwungenen Neumitglied Konstanz aufseiten von König Maximilian I. die Eidgenossen hätten bekämpfen sollen und vice versa, das war möglicherweise noch nicht einmal allen Heerführern so ganz einsichtig. Irgendwas geopolitisches halt. Der Hochadel hat seine territorialen Interessen eben für gefährdet gehalten – puh!, wen soll das hinter dem Ofen vor locken?

Rachedurst aber kann solche Konfliktlagen dynamisieren. So tragen sich im Vorfeld des Schlachtens seltsame Schmäh-Ereignisse zu, die wirken, als hätten agents provocateurs sie in Szene gesetzt – oder Propagandisten erfunden. So berichten diverse Schweizer Chroniken davon, dass die Eidgenossen angeblich von Schwaben als „Kälblimacher“ beschimpft worden seien, also als Leute, die mit Rindern Sex haben und dabei Nachwuchs zeugen.

Und um das zu illustrieren hätten die hiesigen Bauern zudem entlang des Rheins in Hochzeitskleider gehüllte Kühe getrieben und anzügliche Heirats-Einladungen über den Fluss gebrüllt. Provokationen, die den allgemeinen Wunsch wecken nach Vergeltung, die so richtig Lust machen auf Krieg: In seinen Kriegserinnerungen staunt auch der reichsstädtische Truppenkommandant Willibald Pirckheimer, wie sehr die kämpfenden Truppen „von wechselseitigem Hass getrieben“ aufeinander eingeschlagen haben.

6. Rache erzeugt Rache

„Die mit dem Bauernkrieg verbundenen Ziele und Werte“ heißt es im Grußwort von Ministerpräsident Winfried Kretschmann zur Großen Landesausstellung, „haben nichts von ihrer Aktualität verloren“. Ein Ziel ist an Ostern vor 500 Jahren die Stadt Weinsberg. Die Bauerntruppen sind aufgebracht. Kurz zuvor, am Karfreitag, hatten sie am Leprosenberg bei Wurzach eine bittere Niederlage erlitten.

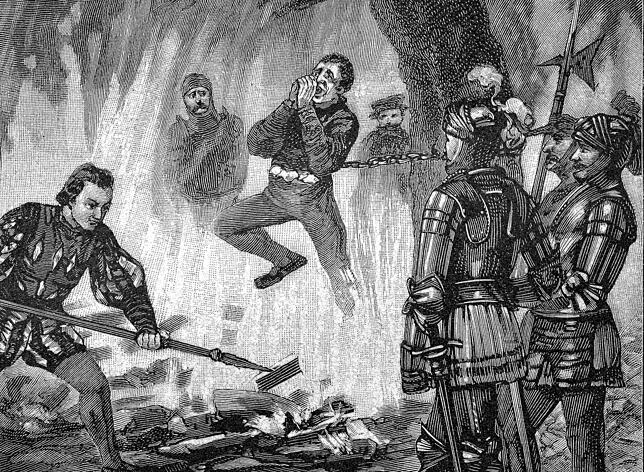

In Weinsberg sind sie in der Übermacht. Sie greifen an drei Stellen zugleich an, die von Graf Ludwig von Helfenstein angeführten Ritter versuchen zu fliehen. Klappt nicht. Jetzt müssen sie für Wurzach büßen. Man entkleidet sie, lässt sie Spießrutenlaufen, bis sie tot sind.

Dazu wird musiziert, mit Pfeifen und Trommeln, die Leichen werden geplündert. Dann aber eilt Georg III. Truchseß von Waldburg-Zeil nach Weinsberg, der Hauptmann des Schwäbischen Bundes. „Scheußlich war der Bauern Rache, scheußlich die des Truchsäß“, schreibt Justinus Kerner 1848 in seiner literarischen Aufbereitung der Quellen, die besonderes Augenmerk auf die grausamen Hinrichtungsmethoden legt, die der Sieger für seine Opfer wählt.

Lebendig braten ist noch die erträglichste Umschreibung. Dann wird Georg von Waldburg-Zeil den Ort niederbrennen, diesem erkennt man im Anschluss auch noch die Stadtrechte ab – aus Rache dafür, erobert worden zu sein.

7. Rache hat Bestand

Wer südlich von Rottweil zu Fuß durch die Gegend streift, stößt irgendwann, wenn er den Weg verlässt, auf ein verwittertes Kalksteinkreuz, das seltsam deformiert aus dem Waldboden ragt. Eine grob in den Stein gekeilte 24 ist gut lesbar. Vielleicht soll sie eine Jahreszahl darstellen. Das Kreuz erinnert daran, dass – naja, so ganz genau weiß man es nicht.

Angeblich hat der Bruder eines gerüchteweise von einem Kloster-Amtmann zu Tode gequälten Bauern, dessen Name unbekannt ist, und der um 1624 in Aixheim gelebt haben könnte… Aber hätte das Nonnenkloster von Rottenmünster wirklich einen Amtmann gehabt? Der sagenhafte Aixheimer, der diesen legendären Vorseher erschlagen hat, soll dann geflohen sein. Seine Spur verliert sich im Ungefähren. Das Kreuz aber steht da und bedeutet: Hier wurde Rache geübt. Von wem ist egal. Wann spielt keine Rolle. Und warum bleibt unbestimmt.