Endlich wieder vereint? Nicht ganz. Zwar ist das Theater Konstanz wieder voll bestuhlt. Frei bleiben muss wegen der anhaltenden Pandemie aber noch immer ein Großteil der verfügbaren Plätze. Und so passt das Stück zur Eröffnung der neuen Spielzeit am Freitagabend ganz gut in die Zeit: „Die Verlorenen“ lautet sein Titel, geschrieben hat es der österreichische Dramatiker Ewald Palmetshofer.

Dabei ist keineswegs gesagt, dass Vereinzelung zwangsläufig mit der Erfahrung des Verlorenseins einhergehen muss. Im Gegenteil finden etwa Eremiten in der Einsamkeit überhaupt erst zu sich selbst, während sich umgekehrt ein Verlustgefühl besonders leicht in großen Menschenansammlungen einstellen mag. Wer verliert, erleidet eine Niederlage – und nicht immer ist klar gegen wen.

Auf der Jagd nach ihrem Lebensglück verlieren Palmetshofers Dramenfiguren gleich dreifach. Erst gegen die Gesellschaft, dann gegen die Einsamkeit. Und am Ende gegen sich selbst.

In Franziska Autzens Inszenierung müssen sie sich von Beginn an auf verbrannter Erde behaupten. Der Boden voller Asche, der Himmel ein bedrohliches Gewölk aus zylinderförmig auf- und niederfahrenden Lampen (verantwortlich für dieses fantastisch finstere Bühnenbild: Ute Radler), dazwischen eine Drehbühne als höhnischer Kommentar auf die Vergeblichkeit allen Strebens: Wer sich hier fortbewegt, dreht sich nur im Kreis.

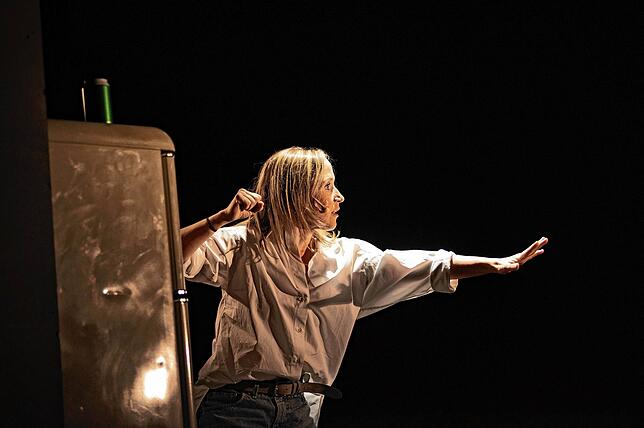

Clara (Jana Alexia Rödiger) muss sich darauf den Zumutungen erwehren, die ein Leben im Sozialgefüge so mit sich bringt. Ihre Ehe mit dem robust polternden Harald (Patrick O. Beck) ist gescheitert, will sie jetzt ihren Sohn Florentin sehen, muss sie sich mit dessen neuer Partnerin Svenja (Sarah Siri Lee König) auseinandersetzen. Dass es sich bei ebendiesem Florentin keineswegs um eine Luftnummer handelt, sondern diese Figur vom rückseitig aufgestellten Fernseher verkörpert wird (Text ist gestrichen), lässt sich dem Programmheft entnehmen.

Weil der Fernsehersohn unter dem Trennungs- und Eifersuchtsgezänk zum Problemkind mutiert ist (Klischee Nummer eins an diesem Abend), sucht sich Clara eine Auszeit im abgeschiedenen Haus am Wald (Klischee Nummer zwei). Doch statt der Einsamkeit verhilft ihr – Nummer drei – erst die Begegnung mit dem obdachlosen Kevin (Miguel Jachmann) zur kritischen Selbstbefragung.

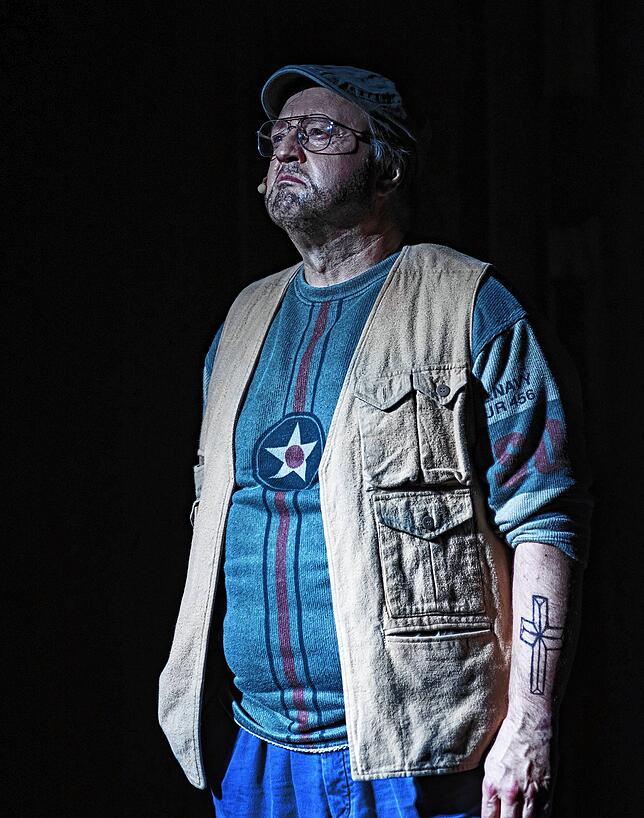

In einer Parallelhandlung erleben wir drei Verlierertypen klassischen Zuschnitts beim Biertrinken an der Tanke. Unter dem Gezänk der vom Leben gramgebeugten Wirtin (Sabine Martin) gibt der alte Wolf (Odo Jergitsch) seinem schmächtigen Kumpel (Sebastian Haase) Jägerlatein zum Besten. Nicht, dass er wirklich Jäger wäre: Aber zumindest ist ihm kürzlich bei einer seiner einsamen Autofahrten in der Nacht eine Hirschkuh begegnet. Und ob ihr‘s glaubt oder nicht, das Tier sei statt zu fliehen auf den Kühlergrill gestiegen!

Der Vorfall lässt sich nun prophetisch deuten. Was, wenn die Tiere unsere Überlegenheit nicht mehr anerkennen? Wenn Angriffslust den Fluchtinstinkt verdrängt?

Vielleicht, so legen Palmetshofers Verlierer nahe, geschähe das dem Menschen nur Recht. Denn Menschsein, das bedeute schließlich, andere Menschen allein nach Leistung zu bewerten, auf sie herabzublicken, sie nach eigenen Bedürfnissen zu formen. „Wir haben einen Menschen uns gemacht nach unsrem Bild!“, höhnt Kevin.

Das Kernproblem dieses Stücks liegt in seinem gewaltigen Echoraum. Es steht mit der Verlorenheit des Menschen an diesem Abend ja nichts weniger als die Frage nach dem Sinn unserer Existenz zur Debatte, man bewegt sich im Nachhall von Büchners „Woyzeck“ und Hauptmanns „Einsame Menschen“. In diesem Raum klingt manche These auffallend stumpf, erscheint manches Bild arg schablonenhaft: Leistungsprinzip und Klassendenken als typische Charakteristika des Menschen in Abgrenzung zum Tier? Wirklich?

Palmetshofers Sprache wirkt mit ihren nachgeschobenen Prädikaten und verschluckten Wörtern wie aus der Zeit gefallen. Seine Figuren, so erklärte er einmal, seien im Denken eben sehr schnell, ihr Sprechen hinke dem Denken hinterher. Auf der Bühne allerdings entsteht vielmehr ein allzu gewollt neonaturalistischer Eindruck: als lege der Autor Menschen von heute ein artifizielles Sprechen von vorgestern in den Mund, auf dass es literarisch klingt.

Das alles kann bühnenästhetisch gleichwohl Wirkung entfalten. Wenn die Verlorenen in dieser stilisierten Sprache um Anerkennung, Orientierung, Perspektive flehen und dabei einzelne Lampen zu düsterem Sound wie Ufos herabsinken, dann hat das etwas Magisches, Metaphysisches. Ja, man kann bilanzieren, dass Bildpoesie und Musikalität über manche Schwäche des Textes – von einer Fachzeitschrift zum „besten Theaterstück 2020“ (was immer das heißen mag) gewählt – hinwegtrösten.

Jana Alexia Rödiger gelingt es, ihrer stets um Autonomie besorgten Figur eine tragische Dynamik einzuschreiben: Je mehr sie sich gegenüber der Umwelt zu behaupten vermag, desto weiter entgleitet ihr diese. Miguel Jachmann überzeugt als selbstbewusster Phlegmatiker, der den Umstand, nichts mehr zu verlieren zu haben, in einen Vorteil wendet. Sarah Siri Lee König findet erst nach einiger Zeit in die Rolle der moralisch stets korrekten Muster-Stiefmutter.

Als erneut Hirsche auftauchen, ist bereits ein Mensch gestorben. Doch ein plötzlich erwachter Kampfesmut der Tiere hatte keine Schuld daran: Vorerst erledigen wir Menschen unsere Vernichtung noch selbst.

Kommende Vorstellungen: am 27. und 28. September sowie am 5., 6., 8. und 9. Oktober. Weitere Informationen: http://www.theaterkonstanz.de