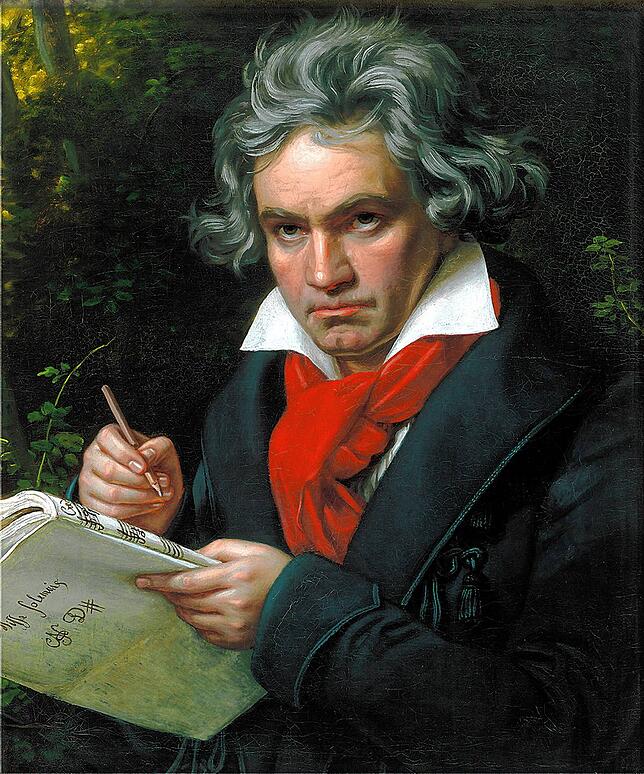

War Beethoven taub – oder doch nur schwerhörig?

Anfang des Jahres überraschte ein amerikanischer Musikwissenschaftler namens Theodore Albrecht die Nachwelt mit der These, Beethoven sei gar nicht komplett taub, sondern bloß sehr schwerhörig gewesen. Bislang ging man davon aus, dass Beethoven beispielsweise die Uraufführung seiner 9. Sinfonie (1824) nicht mehr hören konnte.

Was ist dran an Albrechts These? Klar ist: Beethovens Schwerhörigkeit stellte sich schleichend ein. Er selbst registrierte sie schon ab einem Alter von 27 oder 28 Jahren, versuchte aber zunächst, sie geheim zu halten – zu peinlich war ihm als Musiker dieses Leiden, zu sehr fürchtete er die Reaktion seiner Feinde („… deren Zahl nicht geringe ist…“). Seinem Jugendfreund Gerhard Wegeler vertraute er sich 1801 unter dem Siegel der Verschwiegenheit an: „Ich kann sagen, ich bringe mein Leben elend zu, seit zwei Jahren fast meide ich alle Gesellschaft, weil mir‘s nicht möglich ist, den Leuten zu sagen: ich bin taub.“ Das Wort „taub“ bedeutet damals auch „schwerhörig“.

Der eigentlich gesellige Beethoven meidet zunehmend die Gesellschaft, er zieht sich zurück, leidet an Depressionen und trägt sich mit Selbstmordgedanken. Er weiß, dass man ihn für „feindselig, störrisch oder misantropisch“ hält – es ist der Preis für sein streng gehütetes Geheimnis: „Nahe ich mich einer Gesellschaft, so überfällt mich eine heiße Ängstlichkeit, indem ich befürchte in Gefahr gesetzt zu werden, meinen Zustand merken zu lassen“, schreibt er 1802 im so genannten „Heiligenstädter Testament“, einer Art Hilferuf, der sich in seinem Nachlass fand.

Beethoven beginnt ein Ärzte- und Kuren-Hopping. Doch nichts hilft. Keine warmen Bäder, keine Mandelöl-Ohrentropfen, keine Meerrettich-Baumwolle. Die Schwerhörigkeit nimmt zu. Und natürlich lässt sie sich irgendwann nicht mehr verbergen. Ab 1818 nutzt Beethoven so genannte Konversationshefte, um sich mit seinen Mitmenschen schreibend zu verständigen. Ab hier gilt Beethoven allgemein als taub.

Der Forscher Theodore Albrecht argumentiert, ohne wenigstens einen Rest an Hörfähigkeit hätte Beethoven ein Werk wie seine 9. Sinfonie nicht komponieren können. Doch für Beethoven den Komponisten dürfte der Hörverlust weniger dramatisch gewesen sein als für den Instrumentalisten Beethoven, der als brillant „fantasirender“ (das heißt improvisierender) Klaviervirtuose einen Ruf zu verlieren hatte. Schon bei der Uraufführung seines 5. Klavierkonzerts 1811 war er nicht mehr in der Lage, selbst den Klavierpart zu übernehmen. Ihm blieb nur noch das Komponieren.

Das Notieren von Noten hingegen fiel ihm zeitlebens leichter als das Schreiben von Wörtern: „ich schreibe lieber 10000 Noten als einen Buchstaben“, heißt es in einem Brief. Man darf davon ausgehen, dass Beethoven die Musik, die er im Kopf imaginierte, detailliert zu Papier bringen konnte, auch ohne den Umweg über das Instrumentarium. Seine Vorstellungskraft hatte nicht gelitten. Eine Aufführung hingegen, selbst wenn er davon noch Reste gehört haben sollte, dürfte in seinen Ohren kaum mehr als ein Schallbrei gewesen sein.

Insofern ist die Frage, ob Beethoven in seinen letzten rund zehn Lebensjahren nun komplett taub oder doch nur extrem schwerhörig war, einigermaßen müßig. Ob taub oder schwerhörig – er musste sich auf sein inneres Ohr verlassen.

Was war die Ursache für seine Schwerhörigkeit?

Hans-Peter Zenner, HNO-Professor in Tübingen, findet in Beethovens erwähntem Brief an Wegener die Schilderung bereits sämtlicher Symptome einer chronischen Innenohrschwerhörigkeit: „Hochtonverlust, Sprachverständlichkeitsverlust, Tinnitus und Hyperakusis [Überempfindlichkeit für Schall].“ Der Komponist verlor sukzessive die äußeren Hörsinneszellen und mit der Ertaubung auch die inneren. Über die Gründe dafür kann der Mediziner nur mutmaßen – aber auch einige der kursierenden Theorien ausschließen. Dazu gehören eine Syphilis ebenso wie der bleihaltige Wein, den Beethoven in nicht unerheblichem Maß konsumierte. Zenner vermutet, dass hinter dem Hörverlust eine sogenannte Apoptose steckt, also ein programmierter Zelltod, der bei Beethoven wohl auf eine angeborene Mutation im Erbgut zurückzuführen ist.

Wäre Beethovens Hörleiden heute heilbar?

Die moderne Medizin hätte Beethoven zwar nicht heilen – sie hätte ihm jedoch helfen können. Zunächst einmal mit einem Hörgerät – das mit den Hörrohren, die Beethoven nutzte, wenig gemeinsam hat. Später hätte man Beethoven ein Implantat ins Mittelohr einpflanzen können. „Durch Mikrovibrationen reizt es die inneren Hörsinneszellen, wenn die äußeren zerstört sind“, so Professor Zenner.

Wenn auch die inneren Hörsinneszellen abgestorben sind, gibt es die Möglichkeit eines Cochlear-Implantats in der Hörschnecke. Dafür muss allerdings noch der Hörnerv funktionieren. Wenn auch dieser aufgibt, könnte zuletzt noch ein Hirnstammimplantat helfen. „Allerdings“, so schränkt Zenner ein, „funktionieren Cochlear-Implantat und Hirnstamm-Implantat nicht so perfekt wie das normale Hörvermögen“. Sie seien nicht dafür konzipiert, Musik besonders gut zu hören, sondern sind vor allem auf Sprachverarbeitung ausgelegt. Zenners Fazit: „Beethovens Musik klingt daher mit einem Cochlear- oder Hirnstamm-Implantat nicht unbedingt elegant, aber er hätte sie vermutlich hören können.“

Wer war Beethovens „unsterbliche Geliebte“?

„Leben kann ich nur ganz mit dir oder gar nicht. […] Deine Liebe macht mich zum glücklichsten und zum unglücklichsten zugleich.“ In Beethovens Nachlass fand sich ein glühender Liebesbrief an eine unbekannte Dame, verfasst im Juli 1812 in Teplitz, wo sich der Komponist zu Kur aufhielt. Als ob er seiner Nachwelt absichtlich ein Rätsel aufgeben wollte, spricht er die „Unsterbliche Geliebte“ jedoch nicht namentlich an. Wer war sie, die ihn so glücklich und unglücklich zugleich machte? Eine ganze Reihe an Frauen kommt in Frage – auf eine hat sich die Fachwelt mehr oder weniger geeinigt.

Beethoven war nie verheiratet, aber häufig verliebt. Und dabei ziemlich glücklos. Was sicherlich auch damit zusammenhing, dass er sich häufig in seine adligen Klavierschülerinnen verliebte, bei denen er, der Bürgerliche, aus Gründen des Standesunterschieds von vornherein keine Chance hatte. So war es auch mit Josephine Brunsvik.

Sie ist 19, Beethoven zehn Jahre älter, als sie seine Klavierschülerin wird. Die beiden verlieben sich. Doch Josephine wird standesgemäß an den wesentlich älteren Grafen Deym verheiratet. Keine besonders glückliche Ehe, zumal sich erst nach der Hochzeit herausstellte, dass der Graf bereits drei uneheliche Töchter hatte. 1804 stirbt er an einer Lungenentzündung. Josephine ist wieder frei.

Beethoven schöpft neue Hoffnung. Leidenschaftliche Zeilen zwischen den beiden gehen hin und her. Beethoven war zu dieser Zeit ein erfolgreicher Komponist und hoffte wohl, dadurch die Standesunterschiede überwinden zu können. Doch wieder wird nichts daraus. Josephine hätte durch eine Heirat mit Beethoven nicht nur ihren adligen Stand verloren, sondern auch das Sorgerecht für ihre Kinder.

1810 heiratet sie erneut einen Adligen, den Baron Stackenberg, nachdem sie bereits schwanger von ihm geworden war. Wieder eine unglückliche Ehe, die dieses Mal 1812 in einer Trennung endet.

Wir nähern uns dem Datum, an dem der Brief an die Unsterbliche Geliebte entsteht. Es gibt keine Beweise, aber einige Hinweise darauf, dass sich wenige Tage zuvor Josephine und Beethoven zufällig in Prag begegnet sind, wo sie sich aus unterschiedlichen Gründen aufhielten. Sie verbrachten wohl eine Nacht miteinander. Danach entstand der Liebesbrief. Dass er sich in Beethovens Nachlass befand, deutet darauf, dass er nie abgeschickt wurde. Irgendwann musste Beethoven die Liebe seines Lebens aufgeben.

Hatte Beethoven Nachkommen?

Möglicherweise ja, nicht aber offiziell. Sicher ist nur, dass Josephine Brunsvik-Deym-Stackelberg genau neun Monate nach dem mutmaßlichen Treffen mit Beethoven in Prag ein Mädchen zur Welt brachte. Sie nannte es Minona – wie eine Randfigur aus Goethes „Werther“. Liest man den Namen rückwärts, ergibt sich „Anonim“ – für viele ein Hinweis auf die unklare Vaterschaft. Ob Beethoven Minona je kennengelernt hat, ist fraglich. Im Mai 1814 entführte Christoph Stackelberg, offizieller Vater und noch immer Josephines rechtmäßiger Ehemann, seine drei Töchter legal in seine estnische Heimat.

Wenige Jahre später sehen sich Mutter und Tochter noch ein Mal. Josephine stirbt 1821, noch vor Beethoven, schwer depressiv im Alter von nur 42 Jahren. Minona wird knapp 84 Jahre alt und stirbt 1897, kinderlos. Zum Beethoven-Jahr hat der estnische Komponist Jüri Reinvere eine Oper über sie geschrieben, die im Januar in Regensburg uraufgeführt wurde.

Wer war Beethovens „Elise“?

Eines der meist geklimperten Ohrwürmer Beethovens ist das kleine Klavierstück in a-Moll, überschrieben mit „Für Elise“. Da sich aus Beethovens Bekanntenkreis keine Elise als Widmungsträgerin besonders aufdrängt, wird bis heute über ihre Identität gerätselt. Die Faktenlage ist noch schlechter als die zu Josephine Brunsviks und Beethovens mutmaßlichem Treffen in Prag. Das Stück tauchte ohnehin erst 40 Jahre nach Beethovens Tod auf – in einer Abschrift des Musikforschers Ludwig Nohl, der behauptete, das „zwar nicht eben bedeutende, aber recht anmuthige“ Klavierstückchen stamme aus dem Nachlass von Therese Malfatti.

Dieser Name sagt der Nachwelt durchaus etwas, denn Beethoven machte ihr 1810 einen Heiratsantrag. Das war, nachdem seine erneute Hoffnung auf Josephine durch deren Verbindung zu Stackelberg erneut gestorben war. Von Malfatti bekam Beethoven allerdings ebenfalls einen Korb.

Die Widmung „Für Elise“, so mutmaßt man, lautete in Beethovens Original eigentlich „Für Therese“ und Ludwig Nohl hat Beethovens Krakelschrift einfach falsch gelesen. Diese These konnte auch durch andere Elisen, die seither ins Spiel gebracht worden sind – wie etwa der Sopranistin Elisabeth Röckel – nicht so recht entkräftet werden.

Eine eigene Sicht auf die Dinge hat der Musikwissenschaftler Luca Chantiore: Er geht davon aus, dass der vermeintliche Finder Ludwig Nohl das Stück selbst geschrieben und es Beethoven untergejubelt hat, um ein wenig von dessen Ruhm zu profitieren. Der Gedanke dahinter: Ein so lächerliches Stücklein kann eigentlich nicht aus der Feder eines Genies stammen.