Wann ist ein Schriftsteller ein Klassiker? Der Streit der Gelehrten ist so alt wie die Literatur. Er entbrennt zumeist nach dem Tod eines Schriftstellers, aber natürlich gab es immer wieder Ausnahmen, bei der die Klassischsprechung schon zu Lebzeiten vollzogen wurde. Was den Streit angeht: Martin Walser, der heute vor einem Jahr gestorben ist, war und ist ein Beteiligter.

Für ihn war Schreiben Lebensart. Er hat ein titanisches Werk hinterlassen. Es umfasst mehr als zwei Dutzend Romane, Novellen, Geschichtensammlungen, eine Vielzahl von Theaterstücken, Hörspielen und Übersetzungen sowie Essays, Reden und Vorlesungen. Im Literaturarchiv Marbach liegen 75 Tagebücher, die Walser seit den 1950er-Jahren geführt hat, und 75.000 handschriftliche Seiten. Das sollte für das Gütesiegel „Moderner Klassiker“ eigentlich reichen. Aber zunächst: Wer oder was ist ein Klassiker in der Literatur?

Was ist eigentlich ein Klassiker?

In der westlichen Welt wird zwischen Klassikern und Klassikern in der Moderne und der Gegenwartsliteratur unterschieden. Im engeren Sinne werden antike griechische und lateinische Schriftsteller als Klassiker bezeichnet, unabhängig davon, ob ihre Werke heute von Bedeutung sind.

Hierzulande werden mit diesem Begriff Dichter des 18. und 19. Jahrhunderts bezeichnet, also beispielsweise Goethe, Schiller, Hölderlin und Büchner. Als moderne Klassiker (oder Gegenwartsklassiker) gelten Schriftsteller und Werke jüngeren Datums, die zum anerkannten Literaturkanon gehören: Thomas Mann und seine „Buddenbrooks“, „Ulysses“ von James Joyce oder Albert Camus‘ Roman „Die Pest“.

Was einen Klassiker ausmacht, das wusste der im bayerischen Wasserburg geborene Walser genau: „Der Gebrauch eines Autors macht aus ihm einen Klassiker“, sagte er 1993 in einem Interview im Deutschlandfunk mit Hajo Steinert. „Wenn die Gesellschaft oder die Bevölkerung oder das Volk ihn gebraucht, dann ist er ein Klassiker.“

Für Walser war Karl May ein Klassiker

Das hatte Walser so ähnlich schon in seinem Essay „Was ist ein Klassiker?“ (1974) behauptet. Und nannte Ross und Reiter: Zum Beispiel Karl May, Autor der „Winnetou“-Saga, der heute von manchen n der kulturellen Aneignung bezichtigt und vom großen Feuilleton oft als Trivial-Autor herabgesetzt wird. Dagegen wehrte sich Walser. „Nicht Akademien und schon gar nicht Kritiker können einen Autor zu einem Klassiker machen. Das ist alles abstrakter Kulturbetrieb, der ist saisonal gebunden, und danach richten sich die Leute nicht.“

Dass er Karl May aus dem von ihm so genannten „Trivial-Ghetto“ ziehen wollte, hatte auch einen persönlichen Hintergrund. Der junge Leser Martin war ein glühender Verehrer der May-Romane: Seinen Töchtern las er die „Winnetou“-Bücher vor, wenn sie krank im Bett lagen, „ein Beweis seiner Brauchbarkeit“.

Für die eigene Brauchbarkeit lieferte Walsers Verlag einen Beleg. Als das Deutschlandfunk-Interview gesendet wurde, hatte Suhrkamp Walser mit einer zwölfbändigen Ausgabe geehrt. Ein veritabler Hinweis auf den modernen Klassiker. Zu Walsers 90. Geburtstag folgte eine 25-bändige Gesamtausgabe „letzter Hand“ seiner Werke, gesponsert von Heribert Tenschert.

Nur der Nobelpreis fehlte Walser

Verlage investieren in Werk- oder Gesamtausgaben jener Klientel, von der zu erwarten ist, dass sich die Investitionen lohnen. Dabei kommt das Renommee eines Schriftstellers ins Spiel, das etwa durch Literaturpreise beglaubigt wird. Hier konnte Walser punkten. Den ersten Preis erhielt er 1955 (Gruppe 47), den letzten 2015 (Nietzsche-Preis).

Dass er den Nobelpreis nicht bekam, obwohl sein Name in dem Zusammenhang oft fiel, ist kein Makel. Aber dieser Coup hat ihm zum Vollglück gefehlt. Andererseits: der Preis aller Preise zieht nicht gleich Klassizität nach sich. Wer spricht noch von Paul Heyse oder von Rudolf Christof Eucken? Wenn von Winston Churchill die Rede ist, dann vom Politiker, nicht aber vom Nobelpreisträger für Literatur.

Aber wahr ist auch, dass die Popularität von Walser zuletzt sank und die Auflagenzahl seiner Titel zurückging. Ein Grund dafür war, dass er, früher omnipräsent, kaum mehr öffentlich auftrat.

Nussdorf denkt über eine Walser-Büste nach

Die Erinnerung an einen Schriftsteller halten auch Literaturmuseen wach. In Baden-Württemberg gibt es 90 Museen und Gedenkstätten. Ein Alleinstellungsmerkmal des Landes im Bundesvergleich. Was das für Walser heißt? Die Stadt Überlingen will ihm einen Platz im Neubaugebiet widmen, der Teilort Nußdorf, in dem Walser gelebt hatte, denkt an eine Büste im öffentlichen Raum.

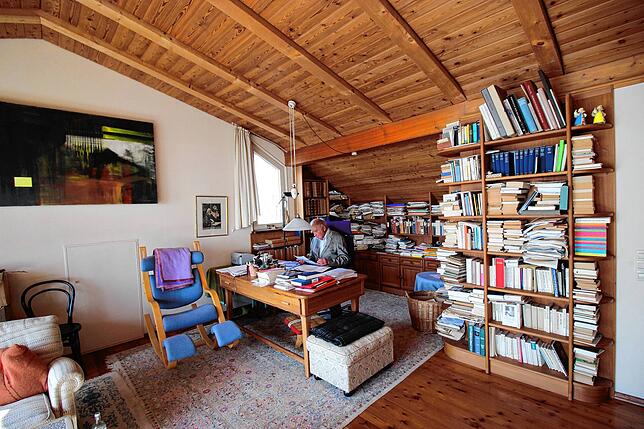

Walsers Haus und Schreibwerkstatt wird von seiner Witwe Käthe und Tochter Johanna bewohnt. Ob dort eine Gedenkstätte eingerichtet wird? Es gab wohl erste Gespräche, aber keine Entscheidung. Ein Walser-Denkmal hat die Gemeinde Wasserburg im Malhaus eingerichtet. Auf dem Friedhof seines Geburtsorts liegt der Schriftsteller begraben, die Sicht auf den geliebten See frei.

Kein Thema für die Universität

Walser war Ehrendoktor der Universität Konstanz, aber die gibt keinen Laut zu dem Thema von sich. Und wie zu hören ist, ist der Schriftsteller – wie der nobilitierte „Blechtrommler“ Günter Grass – derzeit keinen wissenschaftlichen Diskurs wert. Der eine habe mit seinem späten Eingeständnis, der Waffen-SS angehört zu haben, an Kredit verloren – der andere, Walser, 1998 mit seiner Frankfurter Friedenspreisrede, in der er von der „Moralkeule Auschwitz“ sprach.

Eine solche Zurückhaltung der Gelehrtenrepublik könnte als „damnatio memoriae“ gewertet werden. Das strafende Vergessen ist eine von fünf Formen des Vergessens, wie die Literaturwissenschaftlerin Aleida Assmann in einem Beitrag von 2013 über Wilhelm von Scholz ausführte. Aber auch hier ist nicht das letzte Wort gesprochen. Akademische Anstalten schaffen keine Klassiker, um Walser zu paraphrasieren.

Also abwarten. Das gilt auch für die Interpretation von Walsers Texten in den Schulen. Wobei Gegenwartsliteratur sich dort insgesamt schwertut. Walser gilt als umstrittener Schriftsteller. Beim Thema Klassizität ist das keine Ausschlusskategorie. Walser hätte nichts dagegen gehabt, wenn seine Texte zur Meinungsvielfalt beitragen. Unvergessen ist sein nach allen Seiten offener Satz: „Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr.“

100. Geburtstag könnte Wendepunkt werden

Zu seiner Wieder- oder Neuentdeckung, auch international, könnte 2027 Walsers 100. Geburtstag beitragen. Organisatorischer Ausgangs- und Mittelpunkt ist das Literaturarchiv Marbach. Der Reigen der geplanten Veranstaltungen könnte zu der Erkenntnis führen, die der Vorarlberger Schriftsteller Michael Köhlmeier wie folgt zusammenfasste: „Wer über alle Geschichtsbücher hinaus wissen möchte, wie die Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland lebten, dem wird nichts anderes übrigbleiben, als das Werk von Martin Walser zu lesen.“

Literatur im Alltagstest. Das war Walsers Credo. Andernfalls fällt (s)ein Werk einer zweiten Form des Vergessens zum Opfer, das Assmann mit „Vergessen als Normalität“ bezeichnet. Wir wissen: Jedes Jahrhundert hat seine Klassiker.

Was noch? Walser lesen! Zum Beispiel das Spätwerk „Ein springender Brunnen“ (1998), eine Liebeserklärung an sein Wasserburg. Nur ausgewählte Werke eines Schriftstellers erringen den Status eines Klassikers. Walsers autobiografischer Roman hat das Zeug dazu. Übrigens: In China soll eine achtbändige-Walser-Ausgabe erscheinen.