Nein, es ist eben nicht allein der Neonazi in Springerstiefeln oder der Rechtspopulist in Nadelstreifen. Antisemitische Argumentationsmuster finden sich auch in Kreisen, die sich jeglicher

Da gab es den Fall des Roger Waters: Der Mitgründer der legendären Pop-Band Pink Floyd ließ während eines Konzerts ein mit Davidstern verziertes Ballonschwein

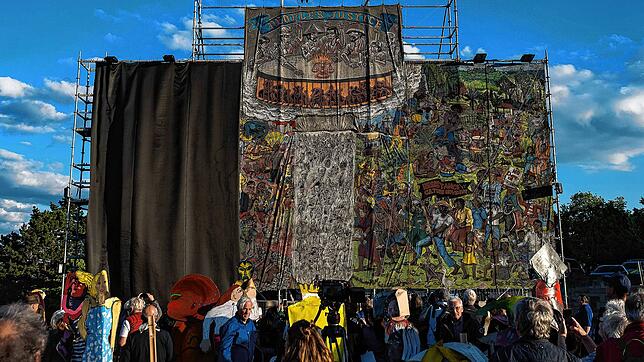

Besonders krass aber fielen die

judenfeindlichen Motive auf der internationalen Kunstausstellung Documenta im Sommer 2022 ins Gewicht. An ihnen lässt sich besonders deutlich ablesen, warum antisemitische Narrative gerade auch in sich linksliberal wähnenden Künstlerkreisen zu finden sind.Streitfall BDS

Übernahme von historischer Verantwortung, Eintreten für gleichwertige Lebensverhältnisse, Solidarität mit Minderheiten: Die klassischen Themen der Linken in Deutschland erweisen sich im Umgang mit Juden plötzlich als heikel und brüchig. Das fängt an mit der historischen Verantwortung, die in jüngerer Zeit aus guten Gründen mehr und mehr die Zeit des Kolonialismus berücksichtigt.

Unter Kaiser Wilhelm II. kam es etwa im heutigen Namibia zum Völkermord, rund 70.000 Angehörige der Herero und Nama verloren ihr Leben. Sofern diese Verbrechen überhaupt eine Aufarbeitung erfahren haben, fand diese aus spezifisch deutscher Perspektive statt. Erst die Identitätspolitik neuerer Ausprägung brachte die Stimmen der einst unterdrückten Volksgruppen zu Gehör.

Im Süden ist der Blick auf Israel ein anderer

Das Problem daran zeigte sich erstmals im Jahr 2020, als der kamerunische Historiker Achille Mbembe eingeladen wurde, bei der Ruhrtriennale eine Eröffnungsrede zu halten. Kritiker entdeckten in seinem Werk zahlreiche Stellen, die sich als Relativierung des Holocausts und Dämonisierung des Staates Israel lesen lassen. Ob diese Lesart zwingend ist, darum drehte sich bald ein handfester Streit, der durch die coronabedingte Absage der ganzen Ruhrtriennale nur scheinbar gelöst wurde. Denn zwei Jahre später sollte auch die Documenta in Kassel postkoloniale Perspektiven eröffnen.

Das Ergebnis ist bekannt, zu sehen waren Blutsauger mit Schläfenlocken und Schweinsnasen mit Davidstern, allein schon auf einem Bild der Künstlergruppe TaringPadi. Weitere erschreckende Fälle sollten folgen. Ganz offenkundig ist der Blick auf Israel in vielen Gesellschaften der südlichen Hemisphäre ein anderer: Muss also, wer die Kolonialverbrechen aufarbeiten will, immer auch mit dem Aufploppen antisemitischer Äußerungen rechnen?

Jedenfalls, so erklärte der israelische Sozialwissenschaftler Natan Sznaider im SÜDKURIER-Interview vor einigen Monaten das Problem, nehme man im globalen Süden die Juden schlicht nicht mehr als Minderheit wahr. Und aus dieser Perspektive sei das sogar verständlich. Schließlich gibt es seit mehr als 70 Jahren ein politisch souveränes Israel, einen Staat, der sich durch ökonomische und militärische Stärke auszeichnet. Was sollte daran aus Sicht etwa indonesischer Künstler besonders schutzbedürftig sein?

Die Geschichte hinter diesem Staat ist die eines europäischen Versagens. Man kann als Deutscher nicht über ihn sprechen, ohne diese Geschichte zu kennen und damit die Notwendigkeit der Staatsgründung zu verstehen. Und doch gefallen sich insbesondere Kulturschaffende darin, über die Regierung in Tel Aviv in einer Schärfe zu richten wie über keine andere auf dieser Welt. Die Kritik, so heißt es dann, gelte ja nur dem Staat, keinesfalls den Juden selbst! Es ist eine Unterscheidung, mit der bereits vor zehn Jahren Günter Grass sein Gedicht „Was gesagt werden muss“ rechtfertigte.

Israel wurden darin Planspiele für einen atomaren Erstschlag gegen den Iran unterstellt. Wie leicht solcherart Israelkritik in Antisemitismus umschlagen kann, bewies nicht nur die Documenta. Es zeigt bereits das Wort selbst: Wer käme schon auf die Idee, in dieser lange eingeübten Selbstverständlichkeit sogenannter Israelkritik auch von Deutschlandkritik, Schweizkritik, Liechtensteinkritik zu sprechen?

Linke machen sich stark für eine internationale Kultur der gleichen Rechte. Doch Israel kann gar kein Teil davon sein. Denn die Ungleichheit zwischen Juden und Nichtjuden, sagt Sznaider, „ist in diesem Staat eingebaut“.

Israel sei vom ersten Moment an die partikulare Lösung eines partikularen Problems gewesen: Nach Jahrtausenden der Verfolgung wollen Juden sich endlich sicher fühlen. Das Ideal von einer Welt so ganz ohne Grenzzäune, Privilegien und Unterschiede findet deshalb in der Existenz dieses Staates seinen Meister. Israel steht für die unbequeme Wahrheit, dass aus validen Gründen eben nicht alle dazu bereit sind, diesen schönen Traum mitzuträumen.

Opfer von Verschwörungsmythen

Dass Solidarität mit Minderheiten früh an Grenzen stößt, sobald es sich bei diesen um Juden handelt, ist kein neues Phänomen. Schon immer sind Juden ein bevorzugtes Opfer von Verschwörungstheorien gewesen. Das liegt vor allem daran, dass sich ihr Minderheitenstatus nicht an äußerlich sichtbaren Merkmalen wie etwa der Hautfarbe ablesen lässt.

Der klassische Antisemitismus hat sich deshalb seit jeher in Konspirationsmythen geäußert: Juden als eine niemals wirklich greifbare Gruppe, die im Verborgenen die Strippen zieht, Börsenkurse abstürzen lässt oder gar Kriege provoziert. Doch im 21. Jahrhundert hat sich dieses Problem noch einmal verschärft. Historische Schuldverhältnisse kulminieren darin in der Figur des weißen Mannes: ein Typus, der nach verbreiteter Vorstellung einer postkolonialen Linken vom einstigen Völkermord bis zur heutigen Ausbeutung der südlichen Hemisphäre so gut wie alle Sünden der vergangenen Jahrhunderte in sich vereint.

An diesem Nährboden, auf dem antisemitische Narrative wieder gedeihen können, hat auch die Politik ihren Anteil. Der Publizist Max Czollek diagnostiziert anhand von Gedenkansprachen deutscher Bundespräsidenten und Kulturpolitiker eine moralische Selbstbesoffenheit, die manchen Künstler zur irrigen Annahme verleiten mag, dieses Land habe seine Vergangenheit im Wortsinn bewältigt. Den Eindruck verstärken rührende Lobreden auf eine angebliche Versöhnung und gar Wiedergutmachung, für deren Existenz ein Beweis niemals notwendig schien.

Dabei muss man nach ausgestreckten Händen von Nachkommen der Holocaustopfer lange suchen: Die Wunde ist in Wahrheit bis zum heutigen Tag nicht verheilt. Weil die Deutschen das nicht aushalten, vor allem aber, weil eine solch offene Wunde sie beim Wiederaufbau des Landes störte, haben sie ein „Versöhnungstheater“ inszeniert, dessen einziger Zweck in einer „Wiedergutwerdung ohne Wiedergutmachung“ besteht. Wer so fleißig wieder gut geworden ist, der darf endlich auch mal wieder antisemitische Kunst ausstellen!

Antisemitismus ist in der politischen Rechten so präsent wie immer. In einer sich als linksliberal verstehenden Kulturszene aber hat er sich in einer Weise verstärkt, wie man es sich noch vor wenigen Jahren kaum hätte vorstellen können.