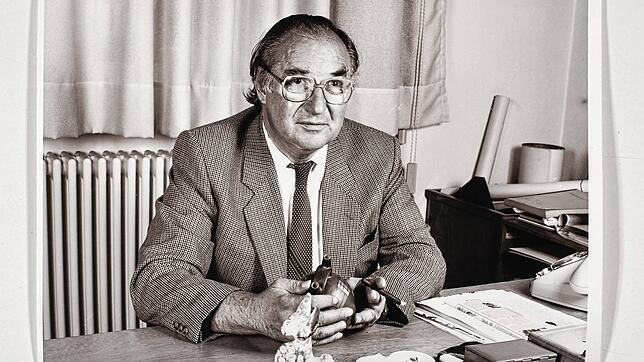

Von Afrika hatte er keine Ahnung. Trotzdem glaubte er, sich harsche Urteile über den Kontinent anmaßen zu können. Friedrich Kußmaul, der von 1971 bis 1986 Direktor des Stuttgarter Linden-Museums war, spielte in der deutschen Völkerkunde eine höchst beschämende Rolle. Das haben neue Forschungen der deutsch-französischen Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy aufgedeckt. Die Raubkunstexpertin rekonstruiert in ihrem Buch „Afrikas Kampf um seine Kunst“ die Urgeschichte der Auseinandersetzung um gestohlenes Kulturgut. Ihre Quellen lassen auf eine kolonialrassistische Denkhaltung Kußmauls schließen.

Humboldt-Forum stieß Debatte an

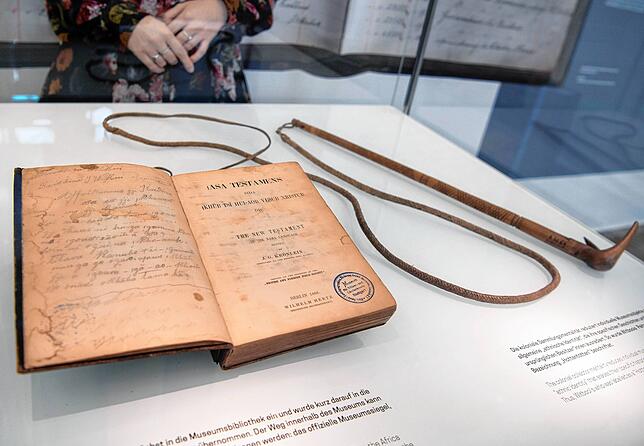

Besonders die Diskussion über das Berliner Humboldt-Forum hat das Thema in die Öffentlichkeit getragen. Seit einiger Zeit durchforsten spezielle Vergangenheitsdetektive, Provenienzforscher genannt, die musealen Magazine nach geraubten Werken, um diese, falls möglich, zu restituieren. So gab Baden-Württemberg 2019 Objekte des namibischen Freiheitskämpfers Henrik Wittbooi an dessen Heimatland zurück.

Doch schon vor einem halben Jahrhundert stritt Deutschland um den Status völkerkundlicher Museumsbestände. Und Kußmaul führte damals die Fraktion derer an, die für eine strikte Blockade plädierten. Mir gäbet nix! Aber weniger schwäbische Sparsamkeit als vielmehr „eurozentrische und neokoloniale Reflexe“, vermutet Savoy, leiteten den Museumsdirektor.

Der Ethnologe aus der Nähe von Herrenberg galt als Zentralasien-Kenner. Expertise über Afrika besaß er indes kaum. Laut Savoy hat er den Kontinent nie selbst bereist. Gleichwohl sprang er dem Berliner Kollegen Hans-Georg Wormit von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz bei, als dieser Anfang der 70er brisante Post aus Lagos bekam. Darin bat Nigeria darum, Benin-Bronzen aus Berliner Beständen als Dauerleihgabe zu erhalten. Nachdem sich Afrika die Unabhängigkeit vom kolonialen Joch ertrotzt hatte, wuchs auch das Interesse, die eigene Geschichte zu erkunden. Erste Museen entstanden. Zu zeigen hatten sie – fast nichts. 90 Prozent der historischen Kunst befanden sich in Europa oder den USA.

Wie Wormit fürchtete auch Kußmaul einen Dammbruch, falls man dem Gesuch aus Lagos nachkomme. So verfasste der Stuttgarter ein neunseitiges Positionspapier, um die Ansprüche ehemaliger Kolonien scharf zurückzuweisen. Durch die Unabhängigkeit, schreibt er, sei in „Kreisen afrikanischer Intelligenz ein manchmal übersteigertes Gefühl eigener Würde, Leistung, Tradition und Zusammengehörigkeit“ entstanden.

Kein Recht auf Würde?

„Würde“ war in Kußmauls Denke also etwas, von dem ein Afrikaner nicht zu viel verlangen durfte. Sogar das Recht, die eigene Kunst zu verwalten, sprach er dem Kontinent ab: Während Europa „diese fremden Kulturen“ gut erforsche, sei das Museumspersonal der Herkunftsländer „kaum genügend ausgebildet und leider in vielen Fällen der Korruption allzu zugänglich“.

In einem späteren Brief verglich er das Verhältnis von Europa zu Afrika mit dem zwischen Arzt und Patient. Schwarz gleich hilfsbedürftig. Hierin hallt der finstere Mythos von der Überlegenheit weißer Menschen nach, mit dem koloniale Ausbeutung legitimiert wurde. Zu Kußmauls akademischen Lehrern in Göttingen zählte Hans Plischke. Der Nazi-Ethnologe sah Kolonialismus als „natürlichen Prozess“, bei dem schwächere Völker stärkeren weichen müssten.

Mit einem Netzwerk alter weißer Museumsmänner agitierte Kußmaul auch gegen fortschrittlichere Kollegen wie Hans Ganslmayr. Der Chef des Bremer Übersee-Museums eckte an, weil er dem Senat der Hansestadt die Restitution einer Benin-Maske empfohlen hatte. Auf Betreiben Kußmauls wurde Ganslmayr aus wichtigen Gremien herausgemobbt.

Wie steht das heutige Linden-Museum zu dem früheren Leiter? Anruf bei Inés de Castro, die das Haus seit 2010 führt: Nach eigener Auskunft habe sie 2019 durch die Tübinger Historikerin Anna Valeska Strugalla, die ebenfalls über Raubkunst forscht, von der Sache erfahren. „Kußmaul wäre heute ein sehr umstrittener Direktor“, gibt de Castro zu. Ein Teil der Mitarbeiter habe ihn schon damals kritisiert, aber ohne Erfolg.

Umso energischer betont die amtierende Nachfolgerin: „Das Linden-Museum stellt sich selbstkritisch und transparent seiner Vergangenheit.“ Davon zeuge etwa die neue Schau „Schwieriges Erbe“. Noch aus anderen Gründen, so de Castro, erscheine der einstige Hausherr fragwürdig: „Seine Ankäufe folgten nicht immer heutigen ethischen Grundsätzen.“ Gut möglich also, dass in den Magazinen des Museums noch mancher ungelöste Raubkunstkrimi auf seine Lösung wartet.