Ach, könnten wir uns doch wenigstens mal locker machen! Die von Corona verordnete Zwangspause ließe sich viel leichter ertragen. Doch seit sich diese Welt vor rund 200 Jahren in ein Arbeitshaus verwandelt hat, ist an Ruhe, Entspannung oder gar Muße nicht zu denken.

Der klassische Stadtpark zum Beispiel. Einst galt er ja als Gegenentwurf zum Lärm der Fabriken und wilden Treiben der Marktplätze. Hier sollte das Volk endlich flanieren, tatenlos herumsitzen und den Vögeln lauschen dürfen. Was aber ist heute in solchen Anlagen zu beobachten?

Die US-Künstlerin Grace Weaver zeigt es uns in grellen Farben und schwungvollen Linie: Da wird gerannt, geradelt und geturnt, als stünden täglich Bundesjugendspiele an. Statt Vogelsang hämmert durch Kopfhörer aufputschender Rap ins Ohr, der Blick richtet sich angestrengt aufs Smartphone, könnte doch jederzeit eine neue Nachricht eintreffen. Wer nicht mit Körperoptimierung beschäftigt ist, bemüht sich um perfekte Inszenierung seines Erscheinungsbilds: Vielleicht läuft ja gerade der potenzielle Partner fürs Leben vorbei.

Gesellschaft unter Dauerstress

Weavers Porträt einer dauerhaft gestressten Gesellschaft ist zurzeit im Kunstmuseum Ravensburg zu sehen. „Auszeit – von Pausen und Momenten des Aufbruchs“ lautet der Titel der sehenswerten Ausstellung. Das klingt so fröhlich und optimistisch, dabei ist von Aufbruch in all den gezeigten Werken weniger zu spüren als von verzweifeltem Suchen nach dem ultimativen Glück, jenem Augenblick, zu dem wir sagen möchten: „Verweile doch, du bist so schön!“

Friedrich Kunath schlägt dafür in einem Buch nach. „How to be in the Moment“ lautet dessen Titel, und man ahnt bei Betrachtung dieser Szene, dass schon in der krampfhaften Ratgeber-Lektüre selbst das Scheitern dieses Vorhabens angelegt ist. Da hilft auch nicht, dass auf dem Tisch bereits der zweite Band bereit liegt: „How to be in the Moment after that“.

Einen praktischeren Ansatz verfolgt Erwin Wurms flaches Podest. Wer sich als Museumsbesucher auf den Boden legt, darf darauf sein müdes Haupt zur Ruhe betten. Hört sich gut an, bloß: Sich mitten im Museum vor allen Besuchern mal eben ganz entspannt auf den Boden schmeißen, das ist wahrhaftig nicht jedermanns Sache.

Da mieten wir uns doch lieber für viel Geld eine Woche im Lanserhof bei Innsbruck ein. Christian Jankowski hat es getan – mit vollem Programm. Vom Yoga über Darmreinigungen und Kunsttherapie bis zur Tiefengewebsmassage: Mehr Entspannung geht nicht. Oder doch?

Beim Betrachten seiner Fotografien drängt sich der Eindruck einer wahren Wellness-Tortur auf. Erholung als paradoxes Geschäftsmodell auf Teufel komm raus: Wenn man nur fleißig genug knetet, dehnt und tut, müssen Geist und Körper ja irgendwann kapitulieren!

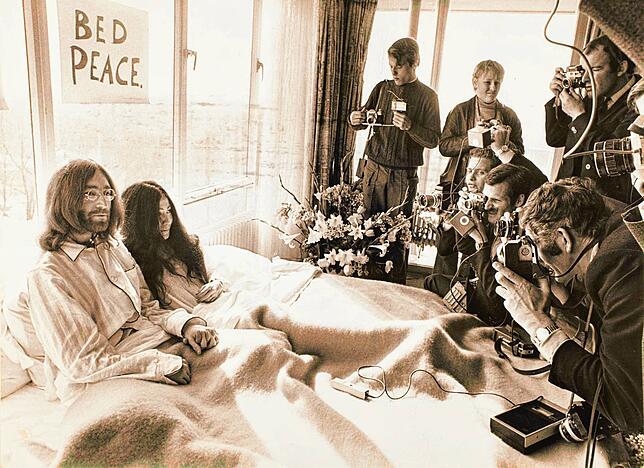

Könnten Außerirdische unseren so skurrilen wie vergeblichen Kampf gegen den Krampf beobachten, sie dürften Bauklötze staunen. Da gehen diese Menschen diszipliniert wie die Roboter zu Einrichtungen, die sie Disco nennen, um sich darin in einen Rausch der Ekstase zu verlieren. Anschließend setzen sie ihr Leben in derselben steifen Verbissenheit fort, als wäre nichts gewesen. Der Künstler Mark Leckey vermittelt in seiner Videocollage „Fiorucci made me hardcore“ von diesem seltsamen Wechselspiel einen plastischen Eindruck.

Nun könnte man meinen, es handele sich bei alldem um ein spezifisch aktuelles Problem mit Digitalisierung und Globalisierung als Triebfeder. Doch die Wurzeln reichen weiter zurück. Alejandro Cesarcos Auflistung von literarischen Auseinandersetzungen mit dem Verhältnis von Arbeit zu Freizeit zeigt deutlich: Im 19. Jahrhundert ist der Mensch zum Getriebenen geworden. Als Schuldige lassen sich Industrialisierung, protestantischer Arbeitsethos und die damit verbundene Entfremdung von der Natur ausmachen.

Entsprechend skandalträchtig waren die um 1922 entstandenen Lithografien des Brücke-Künstlers Otto Müller, die aus voyeuristischer Perspektive Badende zeigen. Nicht genug, dass sie sich überhaupt die Freiheit nehmen, ihre Zeit zu vertrödeln statt in den Dienst der Arbeit zu stellen: Sie sind dabei auch noch nackt!

Während solches Treiben in manchen Gegenden bis heute suspekt bleibt, ist die Kulturtechnik des Picknicks in allen Kulturen zu finden. Die Fotografin Barbara Klemm hat Picknickende in überall auf der Welt abgelichtet, von Argentinien über den Iran bis zum Frankfurter Grüneburgpark. Auffällig sind weniger die kulturellen als die zeitlichen Unterschiede. Bis in die 70er-Jahre nämlich wurden stets Campingtische und Stühle aufgeklappt. In der Natur essen, schön und gut: Aber natürlich nur mit anständigem Mobiliar!

Heute ist das lässige Lümmeln auf der Wiese zwar gesellschaftlich akzeptiert. Dafür erhalten technische Geräte unsere Verbindung zur Zivilisation aufrecht: Von einer wirklichen Auszeit ist der Mensch noch immer weit entfernt.

Bis 11. Juli im Kunstmuseum Ravensburg. Öffnungszeiten: Di. 14-18 Uhr, Mi.-So. 11-18 Uhr, Do. 11-19 Uhr. Weitere Informationen unter: http://www.kunstmuseum-ravensburg.de