Herr Brüning, die Freilegung der Reste der Richtstätte bei Allensbach im Jahr 2020 hat klargemacht, dass man einst sein Leben schnell verwirken konnte und dass es einem sehr brutal genommen wurde. War die Justiz damals strenger zu den Menschen als heute?

Die Justiz war selbstverständlich viel strenger, weil sie barbarischer war. Die Strafen waren grauenvoll. Das ist das Eine. Das Andere ist: Es ging nicht nur um die Härte der Strafe. Sondern die Justiz hat damals vollkommen anders funktioniert als heutzutage. Sie ist in dieser Zeit vor allem ein Herrschaftsinstrument der Mächtigen.

Das heißt, sie wirkte hierarchisch von oben nach unten?

Ja, genau, daher war sie vollkommen einseitig. Alles, was wir heute zu den Mindeststandards eines rechtlichen Verfahrens zählen, das gab es damals nicht. Es gab keine Trennung von herrschaftlicher Verwaltung und Justiz, Ankläger und Richter waren größtenteils identisch, Angeklagte hatten keinen Verteidiger – und wurden stattdessen gefoltert. Dazu existierte in dieser Justiz keine Gleichheit vor dem Gesetz.

Der Stand, dem ein Angeklagter angehörte, war also entscheidend?

Ganz genau. Es war ein großer Unterschied, ob man etwa als Angehöriger eines gehobenen Standes und des Adels oder als einfach Bauer etwas gestohlen oder sich nicht rechtmäßig angeeignet hatte. Das waren juristisch zwei verschiedene Welten.

Der Bauer wurde also härter bestraft, weil er keine Mittel zu seiner Verteidigung hatte?

Noch schlimmer: Ein Adeliger konnte einer Strafe sogar ganz entgehen. Grund: Wenn es zu einem Verbrechen kam, war zunächst der soziale Stand des Täters entscheidend für das Urteil. Ein drastisches Beispiel ist ein aktenkundig gebliebenes Urteil gegen zwei fahrende Handwerker, in dem Fall Kupferschmiede. Diese sind per se verdächtig, und sie haben niemanden, der vor Gericht für sie eintritt.

Konnte das bei anderen Angeklagten, die ortsansässig waren, besser laufen?

Ja, sicher. Es wurde in dem Fall das soziale Netzwerk der Leute aktiviert. Zur Verhandlung kommen Bekannte und Verwandte, der soziale Status rückt so in den Vordergrund. Möglicherweise kennt man den Richter oder sogar den Bischof persönlich, der wiederum auf das Verfahren Einfluss nehmen kann. Alle diese Dinge konnten letztlich über Leben und Tod entscheiden. Eine Gleichheit vor dem Gesetz bestand überhaupt nicht.

Was drohte denn Fremden in der Regel, wenn sie verdächtig waren?

Sie wurden erst einmal gefoltert. Man erhoffte sich dadurch, die Wahrheit aus ihnen herauspressen zu können – oder eben das, was man als „Wahrheit“ erwartete. Auf der Folter hält man die Tortur nicht durch und gesteht im Grund auch den größten Unsinn. Neu ist in der Adaption des römischen Rechts im Spätmittelalter, dass die „Wahrheit“ um jeden Preis ans Licht kommen soll. Der Punkt ist aber: Es geht nicht – wie heute – um eine objektive Wahrheit.

Was war stattdessen die Absicht?

Zunächst einmal wurde der Mensch für grundsätzlich sündhaft und böse gehalten, er ist quasi von Natur aus ein Verbrecher. Die Folter dient dazu, die sogenannte „Wahrheit“ aus dem Menschen wie mit einem Werkzeug herauszuholen und ans Tageslicht zu bringen.

Haben das wirklich alle geglaubt?

Es gab auch im 16. Jahrhundert unabhängige Zeitgenossen, die gesagt haben, dass dieses Verfahren vollkommen irrsinnig ist. Denn man könne letztlich jede beliebige Aussage aus einem Menschen herausfoltern. Und das war ja auch der Fall. Aber diese Kritiker konnten sich damals nicht durchsetzen. Vielmehr denunzierten Menschen unter der Folter wiederum andere. So entstand ein Schneeballsystem.

Rettung gab es nicht?

Nur wenn ein Angeklagter oder eine Angeklagte Fürsprecher hatte und einflussreiche Kontakte oder bestimmte Privilegien. Dann konnte man Glück haben. Ansonsten sah es schlecht für sie aus.

Was berichten uns die alten Prozessakten darüber?

Zunächst: Dass man diese Quellen sehr vorsichtig lesen muss. Sie wurden von Juristen verfasst, die nicht immer alles aufschreiben. Was wir aber sehen, ist: Leute mit guten Beziehungen wurden sanfter bestraft, etwa mit einer Verbannung und dem Rückkehrrecht nach wenigen Jahren. Selbst wenn man – wie ein Fall dokumentiert – einen Mann im Streit erschlagen und seine Cousine geschwängert hatte. Der Täter kam aus einer angesehenen Familie, und er wurde nach drei Jahren wieder auf der Reichenau aufgenommen werden, als wäre nichts geschehen.

Hatten die blutigen Urteile und öffentlichen Hinrichtungs-Exzesse auch eine volkspädagogisch-abschreckende Funktion?

Sicher. Es ging um Abschreckung. Aber sie bedeuteten auch eine Wiederherstellung der göttlichen Ordnung. So spiegeln sich die Strafen jeweils in den Vergehen. Heißt: Zu jeder Tat gab es die passende Strafe. Ein Beispiel: War die Tatwaffe ein Messer, so malträtierte der Henker den Delinquenten zusätzlich mit einem Messer. Bei einem Meineid wurden ihm dann die Schwurfinger abgeschlagen.

Gibt es Hinweise darauf, dass die Abschreckung funktioniert hat?

Wir haben interessante Hinweise. Etwa durch den französischen Juristen und Philosophen Michel de Montaigne im 16. Jahrhundert, der Hinrichtungen als Beobachter erlebte. Er berichtet von ganz unterschiedlichen Reaktionen im Publikum, das sehr emotional reagierte. Es gibt Leute, die weinen, andere freuen sich, andere verhöhnen den Verurteilten, andere bedrohen den Henker. Das war also eine hochemotionale Angelegenheit und eine prekäre Situation, die auch kippen konnte. Es gibt sogar Fälle, in denen die Zuschauer rebelliert haben. Es war, um ein Wort des Historikers Richard van Dülmen aufzugreifen, ein „Theater des Schreckens“.

Aber waren die Leute so verunsichert, dass sie von Straftaten Abstand nahmen?

Dafür gibt es keinerlei Beweise. Was die Abschreckung angeht – von der die Politik ja heute immer noch spricht – bin ich sehr skeptisch. In einer Gesellschaft wie damals, die durch Krieg, Hungersnot und Seuchen immer unter Stress stand, hat man seine Taten vorher wohl kaum durchdacht. Die bestialischen Hinrichtungen hätten ja eine eindeutige Wirkung zeigen müssen. Davon kann aber keine Rede sein.

Erst im Zeitalter der Aufklärung, im 18. Jahrhundert, kommt ein wenig mehr Milde und Humanität in die Justiz. Erst jetzt erkannte man, dass Menschen oft in einer Notlage gehandelt haben und dass sie Motive hatten, die sie entlasten konnten.

Montaigne gehörte zu den Kritikern, die schon früh den Irrsinn der Strafjustiz erkannt haben?

Gewiss. Er hat sich etwa mit alten Frauen, die der Hexerei verdächtigt wurden, unterhalten und schrieb: „Ich habe Angst um die Hexen in meiner Nachbarschaft.“ Denn er sah durchaus, dass sie teilweise etwas verwirrt waren. Dennoch konnte der dumme Satz „Ich kann auf einem Besen fliegen“ den Tod bringen.

Montaigne sah den Hintergrund dieser im Grunde nur lachhaften Aussagen und Geständnisse. Er machte seinen Mund auf und kritisierte die Strafexzesse. Es war eben nicht so, dass alle Menschen damals an Hexen geglaubt haben. Nein. Es gab auch immer Menschen, die anders gedacht und sich für mehr Humanität eingesetzt haben. Das sollte auch ein Vorbild für uns heute sein.

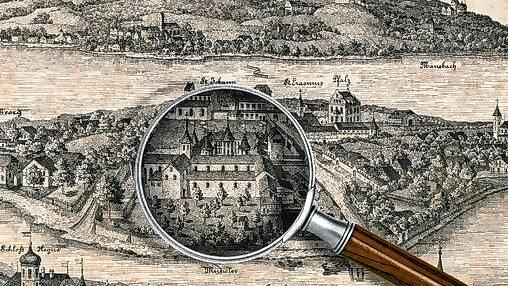

Ausstellung: „Spurensuche... eine Kriminalitätsgeschichte der Reichenau“ ist noch bis 9. August 2024 im Generallandesarchiv in Karlsruhe zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag: 8.30 – 17.30 Uhr; Freitag: 8.30 – 19 Uhr; Sonntag: 13.00 – 17.30 Uhr; montags, samstags und an Feiertagen geschlossen. Adresse: Nördliche Hildapromenade 5 in Karlsruhe. Der Eintritt ist frei. Die Schau begleitet die Ausstellung „Welterbe des Mittelalters. 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau“, die bis 20. Oktober im Archäologischen Landesmuseum in Konstanz gezeigt wird.

Podcast: Zur Ausstellung in Konstanz gibt es den Podcast ‚Mönchsgeflüster – Klostergeschichten aus dem Mittelalter‘