Parkieren, Teigwaren oder Poulet: Wer zu den hunderttausenden Deutschen gehört, die an der Grenze zur Schweiz aufgewachsen sind, kennt diese Begriffe wahrscheinlich. Die knapp 50.000 Menschen, die beruflich ins Nachbarland pendeln, haben sich erst recht an die Besonderheiten der Schweizer Sprache gewöhnt.

Helvetismen nennen Sprachwissenschaftler es, wenn Schweizer Worte entweder in die deutsche Sprache Einzug gehalten haben – wie Müsli oder Rösti. Oder wenn sie nur in der Schweiz benutzt werden – zum Beispiel Detailhandel, die hochdeutsche Entsprechung wäre der Einzelhandel. Einige Begriffe wie „Znüni“ für einen Snack zwischen Frühstück und Mittagessen um 9 Uhr kommen auch im alemannischen Raum in Deutschland vor, sind dort aber seltener in Gebrauch.

Mit Unterstützung der Redaktion des „Schweizerischen Idiotikon“, des Wörterbuchs der Schweizerdeutschen Sprache, stellt der SÜDKURIER hier exklusiv einige der beliebtesten und bekanntesten Ausdrücke unserer Sprach-Nachbarn vor.

Was ist das „Schweizerische Idiotikon“?

Nicht nur an Weihnachten lecker: Warum Biberli mit Nagern wenig zu tun haben

Die Appenzeller Lebkuchenspezialität namens „Biber“ hat mit dem gleichnamigen Nagetier nichts zu tun. Es handelt sich um eine Verkürzung aus Biberzelten oder Biberfladen, und dieser Biberzelten wiederum hieß im Spätmittelalter „Bimen(t)zelten“. Der Wortbestandteil „Biment“ (lateinisch: pigmentum) bedeutet Nelkenpfeffer. Der Wortbestandteil „Zelten“ (althochdeutsch: zelto) ist ein flacher Kuchen. Ein Biberzelten ist also eigentlich ein flacher, mit Nelkenpfeffer gewürzter Kuchen. In der Verkleinerungsform „Zältli“ finden wir ihn im Zürichdeutschen Wort für das Bonbon wieder.

Übrigens: Die schokoladehaltigen „Brunsli„ – ausgesprochen mit langem u: Bruunsli – werden nach ihrer Farbe benannt. „Bruuns“, also Braunes, oder auch „s Briinsli“ sind denn auch die seit dem 19. Jahrhundert nachweisbaren Baseldeutschen Mundartbezeichnungen. In älteren Schweizer Kochbüchern taucht das „Brunslirezept“, das man übrigens schon seit dem 18. Jahrhundert kennt, oft unter dem Titel „Basler Braunes“ auf. Das Dialektwort „Bruunsli“ ist eigentlich die Verkleinerungsform von „(öppis) Bruuns“, (etwas) Braunes, also wortwörtlich: ein Brauneslein. Eine Parallele findet diese auch für das Schweizerische Sprachgefühl ziemlich eigenartige Wortbildung im schweizerdeutschen Wort „Guetsli“, das wortwörtlich ein Guteslein ist.

(Christoph Landolt, Redaktionsleiter Schweizerisches Idiotikon)

Warum genießt nicht jeder Schweizer Käse einen guten Ruf?

„Hafechääs“ ist ein Wort, das die Schweizer heute in der Bedeutung Blödsinn, Quatsch oder Mist gebrauchen. Die ursprüngliche Bedeutung kennen wir aus Quellen des 16. bis 19. Jahrhunderts. So erklärte beispielsweise der Zürcher Lexikograph Josua Maaler in seinem Wörterbuch „Die Teütsch spraach“ von 1561 den „hafenkäß“ mit alter fauler käß: „So man stücklin von altem käß in ein hafen zuosamen legt, und weyn darüber schütt, und also laßt graaten und in einanderen faulen.“

Es handelte sich somit um Käse, den man in einem Hafen, also in einem irdenen Gefäß, der Gärung ausgesetzt hatte, um ihn länger haltbar zu machen. Dieser fermentierte Käse war ziemlich weich. In einem 1550 erschienenen Stück des Dramatikers Jakob Ruef sagte die Köchin zum Koch, der sie am vorangegangenen Tag verprügelt hatte: „Ich wett dir geben han ein streich, daß d worden werist also weich wie hafenkäß in einer schüssel“ – nur war sie eben zu betrunken, als dass sie hätte zuschlagen können.

(Christoph Landolt, Redaktionsleiter Schweizerisches Idiotikon)

Warum sollte man lieber nicht „Lööli“ sagen?

Der „Lööli“ oder „Lööl“, „Lööu“ ist ein Dummkopf, ein Einfaltspinsel. Was die Herkunft des Wortes angeht, vermutet man einen losen Zusammenhang mit der lautmalerischen Wortfamilie von lallen (undeutlich sprechen) und lullen (leise singen). Früher sprach man auch vom Lollbruder und vom Lollhart, beides spöttische Begriffe für einen ungelehrten Mönch.

Das Wort ist schon seit mehreren Jahrhunderten geläufig. Der älteste bekannte Beleg kennen wir aus Südbaden, er stammt von etwa 1420: „Sie würfft im den korb nider und sagt: Sih da, löll! faß den korb balt an!“ Die erste Bezeugung auf heute schweizerischem Boden ist von 1486 und kommt aus dem St. Galler Rheintal: „Hans Gächter, genannt Löll“. Ausschließlichkeit können wir Alemannen allerdings nicht beanspruchen: Im spätmittelalterlichen Frankfurt verstand man unter „Lölle“ einen unnützen, unfügsamen Menschen, und in Oberhessen war im 19. Jahrhundert der „Lolles“ eine fahrlässige, träge Person. Doch scheint das Wort im Hessischen inzwischen ausgestorben zu sein – sodass heute nur noch wir Schweizer, Südbadener und Vorarlberger „en Lööli“ oder „e Lööu“ sein können.

(Christoph Landolt, Redaktionsleiter Schweizerisches Idiotikon)

Was hat die Jacke aus der Schweiz mit Arabien zu tun?

Der „Tschoope“ oder „Schoope“ ist außerhalb des Bernbiets und der Nordwestschweiz der Veston, der Sakko, das Herrenjackett. Das Schweizerische Idiotikon kann den „schopen“ schon für das Jahr 1330 aus einer Schaffhauser Quelle belegen. Es handelt sich dabei um eine sehr frühe Entlehnung von“giubba“ (italienisch).

Das Italienische hat das Wort seinerseits aus dem Arabischen übernommen, wo die „ğubba“ ein langes Obergewand ist. Auch der „Jupe“ (gesprochen: Schüpp), ein Kleidungsstück für Frauen und Mädchen, geht auf dieses arabische Wort zurück, hat aber seine Wanderung über das Französische gemacht und ist erst im 19. Jahrhundert ins Schweizerdeutsche gelangt.

(Christoph Landolt, Redaktionsleiter Schweizerisches Idiotikon)

Warum feiern wir eigentlich eine Chilbi?

Dieses Wort lässt kaum mehr erkennen, was dahintersteckt: Es ist Chilch-Wîhi, also „Kirchweihe“. Die eigentliche Bedeutung war „Weihe einer neuen Kirche“. Bald schon verstand man dann aber “jährliches Gedächtnisfest der Weihe einer Kirche (oder eines Altars)„ darunter. Dieses Gedächtnisfest hat sich indes nach und nach verselbständigt, sodass die heutigen Chilbenen kaum mehr an dem Datum gefeiert werden, an dem die Kirche oder der Altar einst geweiht worden war – das Wort bedeutete je länger je mehr einfach „Jahrmarkt“ und noch jünger schlicht „Rummelplatz“. Bei der größten aller Schweizer Chilbenen ist der historische Zusammenhang aber noch zu erahnen: Das Zürcher Knabenschießen findet nicht zufällig am zweiten Septemberwochenende statt, sondern es setzt das alte Patronatsfest des Großmünsters fort, das in vorreformatorischer Zeit Felix und Regula geweiht war – und deren Tag ist der 11. September.

(Christoph Landolt, Redaktionsleiter Schweizerisches Idiotikon)

Warum parkieren und grillieren Schweizer statt zu parken und zu grillen?

Einen Großteil der Verben, die auf -ieren ausgehen, hat das Deutsche dem Französischen entlehnt. -ieren ist eigentlich eine Doppelendung: Sie ist die Vereinigung der französischen Verb-Endungen -er, -ir, -re mit der deutschen Verb-Endung -en. Warum nun sagen die Deutschen parken und grillen, die Schweizer aber „parkieren“ und „grillieren“?

Weil die Deutschen ihr Wort aus dem Englischen (“to park“ und „to grill“) haben, die Schweizer aber aus dem Französischen (“parquer“ und „griller“). Auch Unterschiede, die es innerhalb des Schweizerdeutschen gibt, verweisen auf verschiedene Entlehnungswege. Ein Beispiel sind älter Schweizerdeutsch „Unggle“, das auf das Französische „oncle“ zurückgeht, und jünger schweizerdeutsch Onkel, das der hochdeutschen Schriftsprache entlehnt ist.

(Christoph Landolt, Redaktionsleiter Schweizerisches Idiotikon)

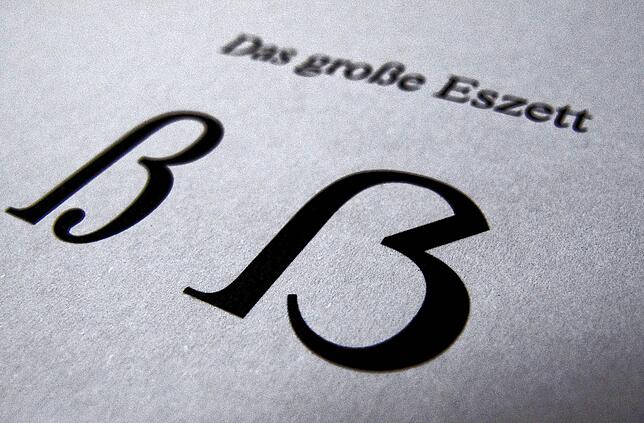

Wer hat den Schweizern das ß genommen?

Schweizer, deren Texte von Deutschen gelesen werden, müssen sich immer wieder wehren, dass diese ihnen kein Eszett hineinflicken – aber Schweizer schreiben nun einmal kein ß. Verboten wäre das freilich nicht, aber es ist außer Gebrauch geraten.

Als die Schweizer noch in Fraktur schrieben, nutzten sie das ß mit aller Selbstverständlichkeit. Doch die Antiqua [die häufigste westliche Schriftart, Anm. d. Red.] kannte dieses Zeichen ursprünglich nicht. Auch in Deutschland in Antiqua gesetzte Texte kannten das ß ursprünglich nicht, das Zeichen musste zuerst einmal aus der Fraktur in die Antiqua übertragen werden.

Während es sich dann aber in Deutschland und Österreich nach und nach durchsetzte, war das in der Schweiz nicht der Fall. Dass die Erziehungsdirektion des Kantons Zürich, also das Kultusministerium, 1935 beschloss, das ß in den Schulen nicht mehr zu lehren, versetzte ihm schließlich den Todesstoß.

(Christoph Landolt, Redaktionsleiter Schweizerisches Idiotikon)

Haben Schweizer Hausschuhe einen Vogel?

Finken sind auch in der Schweiz Vögel. Aber nicht nur: Auch die Hausschuhe nennt man so. Und im Slang sogar die Autoreifen – es gibt Sommerfinken und Winterfinken. Die Herkunft des Wortes ist unsicher. Nach dem einen Erklärungsversuch heißen sie so, weil Hausschuhe früher aus Stoffresten hergestellt wurden und deshalb buntscheckig wie der gleichnamige Vogel waren.

Nach einer anderen Erklärung geht das Wort auf ein mittellateinisches „fico“ zurück, eine Art Schuhe der Mönche und Priester. Erstmals belegt findet man es jedenfalls in einer alemannischen Glosse des 13. Jahrhunderts, wo von „finchones“ die Rede ist. Das Etymologische Wörterbuch des Althochdeutschen meint dazu: „Höchst unsicher.“

(Christoph Landolt, Redaktionsleiter Schweizerisches Idiotikon)

Jeder kennt‘s, aber woher kommt eigentlich das Wörtchen Grüezi?

Außerhalb der Schweiz gilt „Grüezi“ als das Schweizer Wort schlechthin. In der Schweiz weiß man natürlich, dass es in Bern nicht grüezi, sondern „grüessech“ heißt. Und in anderen Regionen sagt man sogar wie die Preußen „guete Tag“. Eigentlich ist grüezi ziemlich Zürcherisch und Nordostschweizerisch.

Es ist eine Verkürzung aus „Gott grüez i“ (Gott grüße Euch). Das weiß aber auch kaum ein Schweizer mehr – religiöse Grüße wie dieser oder etwa „Gott bhüet di“ (Gott behüte dich = auf Wiedersehen), „Gott lohn i“ (Gott lohne es Euch = danke), „Hälf der Gott“ (helfe dir Gott = Gesundheit) oder „Sägni s Gott“ (segne es Gott = guten Appetit) sind längst veraltet.

Dazu kommt, dass die Zürichdeutsche Lautung „grüeze“ am Veralten ist, heute sagen die meisten nach schriftdeutschem Vorbild „grüesse“. Auch das Wörtchen „i“ für euch kennen nicht mehr viele. Und überhaupt: Im Großraum Zürich hat die Anrede Sie die Anrede Ihr oder Euch längst verdrängt. Grüezi ist also gleich in mehrfacher Hinsicht verdunkelt.

(Christian Landolt, Redaktionsleiter Schweizerisches Idiotikon)

Wieso gehen Schweizer poschte statt einkaufen?

Früher war das normalste Wort für einkaufen, das im Schweizerischen Idiotikon vorkommt, eines, das heute kaum mehr jemand benutzt: „chraame“ beziehungsweise „chroome“, also eigentlich Kram vom Krämer kaufen. Die Verkleinerungsform „chräämle“ oder „chröömle“ ist hingegen noch bekannt – es bedeutet (unnütze) Kleinigkeiten kaufen.

Ein anderer, heute ebenfalls veralteter Klassiker war „Kommissione mache“. Hiervon stammt das noch heute gebräuchliche Bernische „kömmerle“, das aber erst im 20. Jahrhundert entstanden ist.

Das mehr Zürcherisch basierte Wort poschte ist ebenfalls jung. Im 19. Jahrhundert bedeutete es noch Botendienste besorgen oder jemanden als Boten mit Aufträgen da- und dorthin schicken; auch etwas (als Bote oder mit der Post) wohin befördern, tragen, berichten wurde als „poschte“ bezeichnet. Aus der Bedeutung Botendienste besorgen hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts das allgemeine einkaufen entwickelt: Man schickte nicht mehr jemanden, sondern ging halt selber.

(Christian Landolt, Redaktionsleiter Schweizerisches Idiotikon)

Deutsche knobeln etwas aus, Schweizer holen das Kartenspiel heraus

„Jasse“, also das Kartenspiel Jass spielen, tut man in der Schweiz gerne, und ebenso gerne „chlopft me e Jass“ (klopft man einen Jass), und zwar fast überall in der Schweiz, auch in den romanischsprachigen Gebieten. Der Jass, in der Schweiz erstmals um 1795 im Schaffhausischen belegt, ist heute das populärste Kartenspiel und wird mit über 50 Regeln (zum Beispiel Schieber oder Pandur) in allen Bevölkerungsschichten gespielt; er gilt als Nationalspiel.

Nur in wenigen Regionen kennt man neben dem Jass noch ältere Kartenspiele wie der Rams, der Tarock oder das Flüssle. Das durch Söldner in holländischen Diensten – im Niederländischen ist „jas“ der Trumpfbauer – vermittelte Spiel kennt man auch als schweizerischen Ableger im nahegelegenen Ausland.

Gespielt wird bis zum letzten Stich, bis man – auch etwa um einen Einsatz – „uusg‘jasset het“ (fertig gespielt hat). Aus einer Pressemitteilung: „Sie werden untereinander ausjassen, ob der Donnschtig-Jass nächste Woche in Ennenda oder Elm ausgetragen wird“. Von hier aus geht die Übertragung, etwas auszuhandeln, auszudiskutieren, auszumachen oder auszufechten: „Für mii isch di Sach no nid usg‘jasset“ (Diese Angelegenheit ist noch nicht endgültig entschieden). Im gleichen Sinn populär ist auch „uus-chääse“ (auskäsen): „Di Sach mues no usg‘chäset wäärde.“

(Andreas Burri, Redakteur Schweizerisches Idiotikon)

Warum trinken Deutsche Radler und Schweizer Panaché?

Was dem Österreicher und Süddeutschen das Radler, dem Norddeutschen das Alsterwasser, ist dem Schweizer das Panaché (in jüngerer Zeit auch ohne das e am Wortende ausgesprochen: Panasch), ein Erfrischungsgetränk aus ungefähr hälftig Bier und Zitronenlimonade (in der Schweiz Citro).

Das Wort ist entlehnt aus dem französischen Wort für „gemischt“ eben panaché, und dokumentiert, wie das Schweizerdeutsche in allen Lebensbereichen vom Französischen durchdrungen ist. Entgegen der landläufigen Meinung, diese französischen Wörter (wie auch Portemonnaie, Trottoir oder Perron für Bahnsteig) seien mit Napoleon exklusiv in die Schweiz gekommen, ist es vielmehr so, dass diese Wörter früher sogar eine viel größere Verbreitung im ganzen deutschen Sprachraum hatten, im schweizerischen Deutsch jedoch bewahrt wurden.

Und nicht anders verhält es sich mit dem Panaché: In Deutschland laut Duden „veraltet“ und „noch landschaftlich“, bekommt man es in der Schweiz noch immer in jedem Restaurant, wo man aber gerne zum Apéro (Aperitiv) auch mal ein Cüpli (ein Glas Sekt aus frz. coupe für Schale) bestellt.

(Martin Graf, Redakteur Schweizerisches Idiotikon)

Was macht in der Schweiz der Abwart?

Wer in Deutschland Hausmeister und in Österreich Hausbesorgerin genannt wird, heißt in der Schweiz meist Abwart oder Abwartin: „Angestellte(r), der beziehungsweise die für Unterhalt und Reinigung von Gebäuden und für die Einhaltung der Hausordnung sorgt.“ Seine Tätigkeit ist warten in der alten Bedeutung von „auf etwas achten, es hüten, betreuen“.

Entsprechend gab es den Bannwart für Wald und Flur, einen Züügwart im Zeughaus und den Torwart, nicht im Fußball-, sondern beim Stadttor. Das längst veraltete Wort der Wart „Hüter, Verwalter“ ist bei Neuschöpfungen wie Tankwart (verkürzt aus Tankstellenwart), dem in der Alpenclubhütte angestellten Hüttenwart und Torwart im Sinne von „Hüter des Fußballtores“ (den wir in der Schweiz aber weder so noch Torhüter, sondern Goalie nennen) auch späterhin immer wieder herangezogen worden.

Und die Stewardess mag zwar gelegentlich auf verspätete Passagiere warten müssen, in der Berufsbezeichnung steckt aber doch wieder unser Wort Wart; die heute neudeutsch Flugbegleiterin Genannte ist ja bekanntlich für die Betreuung der Fluggäste zuständig. Und nicht jeder Abwart will einfach ein Abwart sein, nein, früher nannte er sich gerne auch Concierge, und heute ist aus dem Abwart der Facility Manager geworden.

(Andreas Burri, Redakteur Schweizerisches Idiotikon)

Was hat es mit dem Wörtchen gumpen auf sich?

Vom Elsass über die Deutschschweiz bis nach Schwaben bedeutet „gumpe“ hüpfen oder springen. Schon in einem Fasnachtsspiel aus dem 15. Jahrhundert steht: Einander schlahens auf der trumpen; Gnippen und gnappen, tanzen und gumpen. In heutiger Sprache heißt das etwa: Sie schlagen sich gegenseitig auf die Trommel [oder bildlich: Sie verprügeln sich den Ranzen], bewegen sich beim Tanz ungeschickt hin und her, tanzen und springen.

Wie neben „gnippen“ das gleichbedeutende „gnappen“ steht, gibt es auch zu „gumpe“ die Varianten „gimpe“ für schwanken und „gampe“ für schaukeln oder schwanken, dann „gimpfe“ für kippen, „gampfe“ für schwanken oder wiegen, „gämple“ für gaukeln oder spielen, „gümple“ für hüpfen, tänzeln oder zappeln – lauter Wörter mit ähnlicher Bedeutung und Lautungen, die sich nur wenig unterscheiden. Das ist typisch für Wörter, die etwas irgendwie emotional Aufgeladenes beschreiben, hier eine als lustig oder lächerlich empfundene Bewegung.

Dazu gesellen sich englisch „to jump“ für springen, dänisch „gimpe“ für wippen oder schaukeln, norwegisch „gamp“ für einen großen schwerfälligen Kerl oder ein plumpes Pferd: Sie alle bezeichnen im Kern nichts anderes als eben eine auffällige Art, sich zu bewegen.

(This Fetzer, Redakteur Schweizerisches Idiotikon)

Woher kommt eigentlich das (Bircher-)Müesli?

Der mit Abstand erfolgreichste Wort-Export aus der Deutschschweiz ist zweifellos das Müesli. In aller Herren Länder reicht man heute zum Frühstück die gesunde Zubereitung aus Cerealien und wahlweise Früchten, Nüssen, Milch, Joghurt und Ähnlichem, in Spanien „el muesli“, in England „the muesli“, in Frankreich „le mu(e)sli“...

Für die Standardsprache wurde das Wort dahingehend optimiert, dass der Diphthong (üe) zugunsten eines einfachen ü eliminiert wurde, aber die schweizerische Herkunft ist dem Wort durch die charakteristische Verkleinerungsendung -li noch gut anzusehen.

Waren einfache Mus-Gerichte aus Getreide (insbesondere Hafer), Hülsenfrüchten, Obst und so weiter seit ältester Zeit oft die Alltagsnahrung einfacher Leute, wurde das Müsli um etwa 1900 durch den Schweizer Ernährungsreformer Max Bircher-Benner zu einer Art Superfood geadelt, der als Birchermüesli seinen Siegeszug rund um die Welt antrat.

Bircher wäre aber nicht Bircher, hätte er zur korrekten Zerkleinerung der obligatorisch in sein Müesli gehörenden Äpfel nicht auch noch gleich die Bircher-Raffel entwickelt, die heute in keiner Schweizer Küche fehlt.

(Martin Graf, Redakteur Schweizerisches Idiotikon)

Wieso sagen Schweizer eigentlich Töff zum Motorrad?

Tonmalerei – so lässt sich das bekannte schweizerdeutsche Wort Töff für das Motorrad kurz und bündig erklären. Es ahmt das Auspuffgeräusch eines Verbrennungsmotors nach, und es demonstriert auch gleich, wie manche Wörter entstehen: So wie etwas „macht“, so soll es auch heißen.

Und so hat im frühen 20. Jahrhundert mit dem Aufkommen der ersten Motorräder das Motorengeräusch jenen den Namen verschafft. Galt das Wort, wie man im Schweizerischen Idiotikon nachlesen kann, zunächst noch als „burschikos“, hat es sich erstaunlich schnell zum ganz allgemeinen Begriff für das Motorrad gemausert. Und es wird sogar differenziert: Die Verkleinerungsform Töffli ist nicht etwa eine Verniedlichung, sondern bedeutet ganz nüchtern „Moped, Mofa“.

Und die halbwüchsigen Jungen, die an diesen Gefährten herumhantieren, heißen „Töfflibuebe“. Auch für das Auto gibt es ein solches Wort: den „Chlapf“. Fehlzündungen im Auspuffrohr (statt im Zylinder) hatten in älteren Motoren häufig einen Knall zur Folge – eben einen Chlapf – und daher ist ein etwas heruntergekommenes Auto heute auch als Ganzes ein Chlapf.

(Martin Graf, Redakteur Schweizerisches Idiotikon)

Warum geht einem in der Schweiz der Knopf statt ein Licht auf?

„Chnopf uuf- oder uustue“ bedeutet nach Schweizerischem Idiotikon „wachsen, gedeihen“. In einem Text von 1885 heißt es etwa: „Er het der Chnopf nes Bitzli aafon uustue, isch gwachse wie nes Rohr“, wie ein schnell in die Höhe schießendes Schilfrohr.

Heute dominiert die geistige Bedeutung „aus sich herausgehen, sich entfalten“, etwa in einem Text von 1973: „Scho mänge Schuelversäger [het] im speetere Läbe der Chnopf uuftaa.“ Wer zu Schulzeiten keine großen Erwartungen schürte, kann nach einem Entwicklungsschub alle ins Staunen versetzen.

In der Form „Mir gaht der Chnopf uuf“schließlich wechselt die Perspektive auf die sprechende Person selbst. Die Bedeutung ist dann „Ich verstehe etwas (endlich, plötzlich)“.

Ausgangspunkt der bildlichen Redensart ist der Knopf einer Blüte, die Knospe, die beim Öffnen eine verborgene Pracht zur Geltung bringt. Allerdings könnte auch der Knopf an einem Kleidungsstück hineinspielen, der sich nach einem Wachstumsschub nicht mehr schließen lässt. Oder hat es gar mit dem Aberglauben zu tun, ein Kind bleibe im Wachstum zurück, wenn man ihm einen Knopf (Knoten) in eine Schnur knüpfe? Das Kind wachse erst weiter, wenn es die Schnur gefunden und den Knoten gelöst habe.

(This Fetzer, Redakteur Schweizerisches Idiotikon)