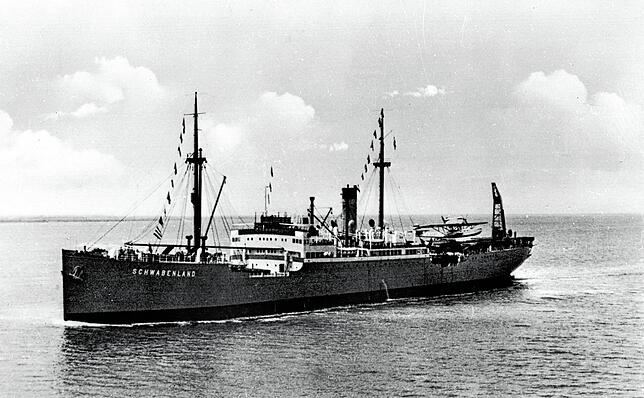

Der Dornier Wal „Boreas“ hatte Post und Pakete an Bord, um sie in Richtung Fernando de Noronha zu fliegen, einer dem brasilianischen Festland vorgelagerten Insel. Doch der Weg über den Atlantik war zu weit, um ihn nonstop zu bewältigen. Mitten im Ozean wartete deshalb die „Schwabenland“, ein ehemaliges Frachtschiff, das die Deutsche Lufthansa für die Luftpoststrecke über den Südatlantik zum Katapultschiff umbauen ließ.

Nachdem das Flugboot neben dem 150 Meter langen Schiff gewassert hatte, schwamm es auf ein am Heck ausgebrachtes Schleppsegel, mit dem es ein Kran an Bord des Katapultschiffs hob. Der Schwester-Wal „Passat“ war hier gleich nach seiner Ankunft aufgetankt und mit Öl versorgt worden, was mehrere Stunden in Anspruch nahm. Die Briefe wurden umgeladen und ab ging die Post.

Mit dem Dampfkatapult in den Himmel

„Plötzlich ein Ruck, ich werde mit roher Gewalt in den Sessel gedrückt, hilflos sitze ich drinnen und komme mir wie ein Affe auf dem Schleifstein vor, die Beine sind schwer wie Blei und man denkt, jetzt muss es gleich einen Knall geben.“ So beschrieb der damalige Lufthansa-Pilot Hermann Nein den Start von der Schwabenland in einem Brief an seine Familie.

Der Knall wurde von einem erleichternden Schweben abgelöst. Der 8,5-Tonnen-Wal flog. Mit einer Beschleunigung von Null auf 140 Stundenkilometer hatte ihn das Dampfkatapult auf einer Strecke von zirka 30 Metern losgefeuert.

Der Posttransport schien lukrativ

Der 1926 gegründeten Deutschen Lufthansa erschien der Posttransport über den Südatlantik lukrativ. Ab 1933 wurden dafür 8,5- und schließlich 10-Tonnen-Wale eingesetzt. Mit Katapultbeschlägen und verstärktem Bootsrumpf hatten sie im Sparflug mit gedrosselten Triebwerken eine Reichweite von 3600 Kilometern.

Der Staffellauf der Wale verkürzte die Transportzeit eines Briefs von Deutschland nach Brasilien von nahezu zwei Wochen auf drei Tage. Post und Fracht wurden verlässlich, termingerecht und planbar. Man wollte sich gegen die starke französische Konkurrenz behaupten. Allerdings wurde nur ein Viertel der Wale als Verkehrsversion gebaut, der größte Teil militärisch genutzt.

Passagierflüge waren wenig erfolgreich

So robust und vielseitig das Flugboot auch gebaut war: Für den Transport von Passagieren erwies es sich als nicht optimal. Oft gab es Beschwerden wegen der hohen Lärmbelästigung in der Kabine, schlechter Lüftung und verschmutztem Gepäck. Lagen die Koffer in der Nähe der Triebwerke, wurden sie nicht selten mit Öl bekleckert, das dort von der Decke tropfte.

Schon 1928 wurde der Betrieb eingeschränkt, da die stattlichen Subventionen der Lufthansa aufgrund der schlechten Haushaltslage gekürzt werden mussten. Flüge über die Ostsee fanden nur noch drei Mal die Woche statt, Sonntagsflüge wurden ganz gestrichen. Und für einen transatlantischen Passagierverkehr war der Wal mit seinen maximal neun Sitzplätzen ohnehin zu klein.

Die „Schwabenland“ und ihre beiden Postwale garantierten aber nicht nur die Luftpostbrücke nach Südamerika. Das Trio wurde 1938 von der Deutschen Antarktischen Expedition gechartert, der Rumpf des Katapultschiffs für die Fahrt durchs ewige Eis verstärkt. Die wissenschaftlichen Aufgaben und das Personal der Antarktis-Expedition, die auf Befehl von Hermann Göring stattfinden sollte, legte das Oberkommando der Marine fest.

Politische und wirtschaftliche Ziele

Ganz offiziell wurden geografische, kartografische und ozeanografische Ziele verfolgt. Doch eigentlich ging es bei dieser Antarktis-Expedition gar nicht so sehr um die Wissenschaft. Zwar wurden auch zwei verschiedene Arten von Pinguinen eingesammelt – ein Teammitglied, ein Torwart im heimischen Fußballverein, tat sich dabei als bester Pinguinfänger hervor – vielmehr ging es um klare politische und wirtschaftliche Ziele.

In den 1930er-Jahren herrschte ein Mangel an Fetten und Ölen. Da Walöl nicht nur als Grundstoff für die Margarine- und Seifenproduktion, sondern auch zur Herstellung von Schmieröl und Glyzerin benötigt wurde, mussten aus Norwegen bis zu 200.000 Tonnen Walöl importiert werden. Um die teuren Importe zu umgehen, wurden 1936 deutsche Walfangflotten auf die Jagd nach den Öllieferanten geschickt. Zusätzlich galt es, neue Fanggebiete in der Antarktis zu sichern. Besonders für die die metallverarbeitende Rüstungsindustrie in Friedrichshafen waren Schmierstoffe unverzichtbar.

Neuschwabenland? Königin-Maud-Land?

1939 entdecken die Wissenschaftler von ihren Flugbooten aus bis dahin unbekannte, eisfreie Gebirge und warfen zur Markierung des Gebiets lange Pfeile mit eingepresstem Hakenkreuz und Reichsflagge ab, die Dornier auf Bestellung der Lufthansa geliefert hatte.

Mit Reihenbildkameras wurde das 350.000 Quadratmeter große Gebiet fotografiert, kartografiert, in Anlehnung an das Katapultschiff „Neuschwabenland“ genannt und sollte vom Deutschen Reich in Besitz genommen werden. Allerdings hatte Norwegen das Gebiet noch während der Anreise der Expedition als Königin-Maud-Land zu norwegischem Territorium erklärt. International anerkannt ist beides bis heute nicht.