Memento Mori! Noch bis ins 20. Jahrhundert begleitete die europäischen Menschen diese lateinische Mahnung an die eigene Vergänglichkeit, die schon siegreiche römische Feldherren während des Triumphzuges durch Rom aus dem Mund jenes Sklaven hörten, der den Lorbeerkranz über den Kopf des Triumphators hielt. Memento Mori ist ikonografisch quer durch die abendländische Kunstgeschichte allpräsent: Totenschädel, Sanduhren, welke Blumen, Schweins- oder Seifenblasen erinnern nicht zuletzt in vielen Kirchen an die Vergänglichkeit, die Vanitas.

Auch auf so manchem alten Grabstein rund um die Stefansfelder Kapelle begegnen den Menschen derartige Symbole. Und „Memento Mori“ nennt Eberhard Stengele sein Buch, in dem er diese „Epitaphien und Grabsteine des Friedhofs von Salem-Stefansfeld“ beschreibt. Was seine Arbeit über den heimat- und kunstgeschichtlichen Aspekt hinaus lesenswert macht: Der Autor erzählt auch die Geschichten der Menschen, an die jene Grabmale erinnern.

Von den Jahrhunderte alten Erinnerungssteinen geht eine Faszination aus, die auch fremde Besucher des Kirchhofs schnell erfasst. Als regelmäßiger Gast war der Salemer Pfarrgemeinderat Eberhard Stengele schon lange neugierig. „Gerne hätte ich etwas über den einen oder andern Verstorbenen gewusst, aber auch Nachfragen bei älteren Dorfbewohnern blieben meist ergebnislos“, erläutert er im Buch. So sei die Idee entstanden, die Epitaphien und Grabsteine zu erfassen, die teils kaum noch lesbaren Inschriften zu dokumentieren und die Biografien zu erforschen. Ein Lageplan mit den Positionen der Steine macht dem Leser die Orientierung leicht.

Bruder von Abt Anselm II. hat Schwan im Wappen

Der älteste datierbare Stein von 1733 erinnert an Georg Prosper Schwab aus Füssen. Der mit 22 Jahren früh verstorbene weltliche Beamte, der sich um die Rechtssachen des Klosters gekümmert hatte, war der Bruder des berühmten Salemer Abtes Anselm II., der den Schwan in seinem Wappen führte. Dieses Tier, Zeichen der Reinheit und Symbol der Marienverehrung, findet sich auch im Rundwappen auf dem Epitaph für Georg Prosper Schwab und auf jenem für den zweiten Bruder des Abtes, Melchior Schwab (1718 bis 1771).

Insgesamt 20 Personen behandelt Stengele im ersten Kapitel, das den Mitarbeitern und Mönchen des Klosters sowie den Pfarrern der Münsterpfarrei gehört. In seiner geschichtlichen Bedeutung herausragend ist das reich verzierte Epitaph im Vorraum der Kapelle, das an Konrad Honoratus Hapt erinnert. Sein Leben spiegelt die turbulente Zeit der Säkularisation wider. Er war noch Mönch im Kloster, das er nach dessen Auflösung verließ. Rund 30 Jahre später kehrte er zurück und wurde Münsterpfarrer.

Orthodoxes Kreuz für Margarita Prinzessin von Baden

Das zweite Kapitel gehört den Verstorbenen des Hauses Baden, unter den sieben Personen fällt der Erinnerungsstein für Margarita Prinzessin von Baden auf, der auf dem markgräflich badischen Friedhof zu finden ist. Über der Bronzetafel mit den Lebensdaten 1932 bis 2013 ist ein orthodoxes Kreuz angebracht. Die auf Schloss Salem geborene Prinzessin machte in London eine Ausbildung zur Krankenschwester und lernte an der Themse Prinz Tomislav von Jugoslawien kennen. Das Paar heiratete 1957 im Schloss Salem.

Das dritte Kapitel gehört 21 Personen aus dem Umfeld des markgräflich badischen Hauses. Darunter Johanna Seyfried (1717 bis 1784), an die „ein kunstvoll klassizistisches Epitaph“ erinnert, so Stengele. Wie der Inschrift zu entnehmen ist, hatte sie neun Kinder und die zum Zeitpunkt ihres Todes noch lebenden vier Söhne stellten den Stein auf. Der bedeutendste von ihnen war Johann Willibald Seyfried (1738 bis 1809), der unter drei Äbten Kanzler der Reichsabtei war. Für seine Verdienste erhob ihn der Habsburger Kaiser Joseph II. am 25. Januar 1781 in den Ritterstand, verbunden mit dem Titel Edler von Seyfried. Nach der Säkularisation wurde er Markgräflich Badischer Geheimer Rat. Der Familie wird mit mehreren Statuen und Tafeln gedacht.

Kurt Hahn liegt in Ehrengrab der Gemeinde Salem

Das vierte Kapitel befasst sich mit 14 Personen, die einen Bezug zur Schule Schloss Salem haben, vorwiegend Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer. Bei deren Erinnerungssteinen handelt es sich überwiegend um schlichte Platten aus Sandstein oder Granit, darunter jene für Kurt Hahn (1886 bis 1974). Der Reformpädagoge, der die Schule zusammen mit Markgraf Max von Baden gründete, liegt in einem Ehrengrab der Gemeinde.

Tritschler-Nachfahren leben noch in Stefansfeld

In Nachbarschaft von einst regierenden Landesherren, Königlichen Prinzessinnen von Großbritannien und Irland oder berühmten Pädagogen sind auch die Steine ganz normaler Bürger der Gemeinde erhalten. Insgesamt 19 Personen aus Salem, Stefansfeld und der Umgebung hat Stengele recherchiert. Aus mehrfacher Sicht bemerkenswert sind die Toten der Familie Tritschler, deren Nachfahren bis heute in Stefansfeld leben. Für Barbara Tritschler (1779 bis 1823) ist an der Südwestseite der Kapelle oberhalb des Familiengrabes ein Erinnerungsstein angebracht, auf dem ihr „weinender Gatte“, Schreinermeister Franz Tritschler (1772 bis 1832), und ihre acht Kinder „mit bewegenden Worten“ an die mit nur 43 Jahren verstorbene geliebte Frau und Mutter erinnern.

Das sechste und letzte Kapitel des Buches gehört „anderen Gedenkorten und dem Ölberg“. Der Name L. Tritschler findet sich hier erneut auf den Gedenktafeln für die Gefallenen der Weltkriege. Und in einem längeren Text geht Stengele auf die ebenso tragische wie geheimnisvolle Geschichte des Unglücks im Spitznagelweiher am 6. Juli 1922 ein, an das ein Denkmal erinnert, das in den südlichen Abschnitt der Friedhofsmauer eingelassen ist.

Autor freut sich über Dank des Hauses Baden

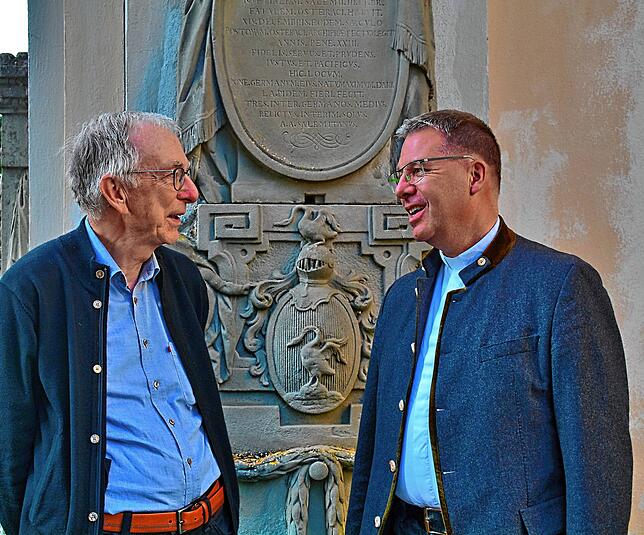

Bei der Vorstellung des 110 Seiten starken Werkes in der Stefansfelder Kapelle hatte Autor Stengele beschrieben, dass ihn besonders überrascht und gefreut habe, dass seine Arbeit im markgräflichen Haus mit so großer Begeisterung aufgenommen worden sei. Dafür dankte er der anwesenden Valerie Markgräfin von Baden. Ihr Sohn, der seit Ende Dezember 2022 dem Haus Baden vorsteht, schrieb ein Grußwort für das Buch, in dem er seinerseits dem Autor dankt: „Sein Werk ist nicht nur die Erfüllung eines lang bestehenden Desiderats, sondern zugleich ein schönes Memento Mori.“

Kritische Gedanken zur Bestattungskultur

Als Hausherr der Kapelle hatte der katholische Dekan Peter Nicola eine Einführung gegeben, die ihm Gelegenheit bot, sich mit den aktuellen Veränderungen der Beerdigungs- und Totenkultur kritisch auseinanderzusetzen. Grabstellen von lieben Menschen gut zu pflegen, mit Blumen zu schmücken, besondere Gedenktage zu halten, immer wieder mit den Toten Zwiesprache zu halten, seien wichtige Kennzeichen der Auseinandersetzung der Lebenden mit den Toten. „Heute leben wir in einer Zeit, in der der Tod oftmals totgeschwiegen wird; viele leben so, als ob es den Tod nicht gäbe.“ So führte Nicola zur Entwicklung hin, dass man sich nicht mehr auf einem Friedhof bestatten lasse – die Versenkung der Urne im Meer, das Verstreuen der Asche „oder auch die Einrichtung der sogenannten Friedwälder“.

Nicola dazu wörtlich: „Es ist nicht meine Aufgabe, hier ein Urteil zu sprechen oder für das eine oder andere zu sprechen, aber die Erinnerung an die Toten in unterschiedlichster Art und Weise ist ein wichtiges Kennzeichen der Menschheitsfamilie und wenn wir uns auf diesem Friedhof umsehen, dann sehen wir verschiedene Erinnerungsmale an Menschen, die vor uns gelebt und gewirkt haben.“