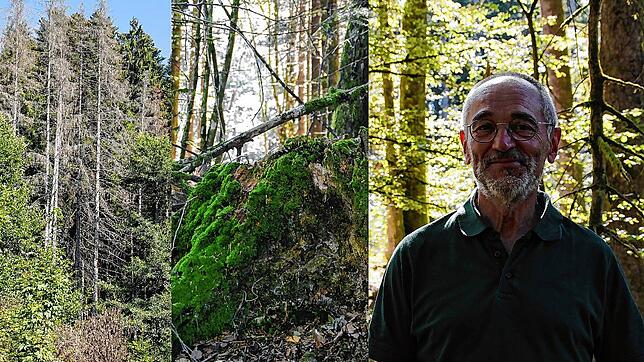

Dem Wald geht es nicht gut. Das erste, das auffällt, sind die für die Jahreszeit ungewöhnlichen Farben. Einige Bäume, egal ob Nadel- oder Laubbäume, sind nicht mehr grün. Stattdessen mischt sich braun und rot in die Waldfarbe, als wäre es schon Herbst – und das im August. Völlig farblos und komplett kahl zeigen sich zahlreiche Fichten.

Zeichen für eines der größten aktuellen Probleme des Waldes.

Mit welchen Schwierigkeiten der Wald zu kämpfen hat, weiß der Rickenbacher Revierförster Karl Ulrich Mäntele. Bei einem Rundgang beschreibt er die drei größten Probleme und erklärt, was das für die Zukunft bedeutet.

Problem 1: „Über allem steht die Trockenheit“

Ein Problem für den Wald und auch die Vegetation drumherum scheint offensichtlich: „Über allem steht die Trockenheit“, sagt Mäntele.

Seit Wochen regnet es in der Region nur sporadisch. An die letzte langanhaltende Regenphase muss man sich schon genau zurückerinnern. Das macht allen Bäumen zu schaffen – egal ob Fichte, Tanne oder Buche. Die Waldbrandgefahr ist immens hoch.

Ein Problem, das es nicht erst seit diesem Jahr gibt. Ob 2018, 2019 oder 2020. „Die Anzahl an extrem trockenen Jahren nimmt zu“, sagt Mäntele. Eine Folge des Klimawandels.

Problem 2: Die Bäume wachsen zu langsam

Die Trockenheit ist der Auslöser für ein weiteres Problem. Durch das mangelnde Wasser und den Hitzestress wachsen Bäume langsamer.

Die Bäume verwenden ihre Ressourcen zum Überleben statt zum Wachsen. Krisenjahre erkenne man bei Bäumen nach dem Fällen an den schmalen Jahresringen. Der Hinweis, dass es in diesem Jahr wenig Wachstum gab.

Auch der Aufbau des Waldes spielt dabei eine Rolle. Mäntele erklärt, dass der Wald an vielen Stellen zu dicht sei.

Zu viele Bäume konkurrieren um das wenige Wasser im Boden. „Auch absterbende Bäume sollten weg“, sagt der Förster. Wenn sie nicht mehr zu retten sind, nehmen sie den anderen Bäumen Platz weg, um ihr Wurzelreich auszubreiten.

Um zu überleben, müssen die Bäume möglichst schnell, möglichst dick werden, um Trockenperioden und andere Widrigkeiten besser zu verkraften.

Problem 3: Der Borkenkäfer mag es trocken

Die Trockenheit hat aber nicht nur die Folge, dass Bäume langsamer wachsen. Sie macht die Bäume auch anfälliger gegenüber einem Feind: dem Borkenkäfer. Besonders Fichten sind von den Schädlingen befallen. Der Fichtenborkenkäfer wird auch Buchdrucker genannt.

„Der Kreis Waldshut ist in Baden Württemberg mit am stärksten vom Borkenkäfer betroffen“, erklärt Mäntele.

Neben den vielen kahlen Bäumen zeigt Mäntele auch freie Flächen, auf denen vor einiger Zeit einmal Fichten standen. Die Fichte ist aktuell noch die meist verbreitete Baumart im Südschwarzwald. Künftig wird sie dem Borkenkäfer wohl immer weiter weichen.

Der Borkenkäfer ist zwar nicht neu, erklärt Mäntele. Neu ist aber, dass er in immer höheren Regionen vorkommt. Weil es immer wärmer wird.

„Bis vor drei Jahren war er vor allem in tieferen Lagen zu finden“, sagt der Förster.

In den Teilen, in denen es zusätzlich noch Buchen hat, sehe es besser aus. Aber: Je wärmer es wird, desto gefährdeter sind die Bäume.

Wie sollte der Wald in Zukunft aussehen?

Welche Bäume künftig besser überleben als andere und wie das Klima sich entwickeln wird, dazu möchte Mäntele keine Prognose abgeben: „Es kann niemand sagen, wie es weiter geht. Ob wir mit dem, was wir machen, richtig liegen, wissen wir nicht.“

Deshalb sei es wichtig, den Wald mit unterschiedlichen Baumarten aufzubauen in der Hoffnung, dass möglichst viele davon an die veränderten Bedingungen angepasst sind.

Dafür seien drei Faktoren wichtig: Platz, Licht und Wasser.

Dies macht Mäntele in einem Teil des Waldes deutlich. Hier stehen fast nur noch Tannen in großen Abständen.

Die Fichten, die hier dazwischen standen, sind dem Buchdrucker zum Opfer gefallen. Nun soll dieser Teil des Waldes aber sich selbst überlassen werden – keine aktive Aufforstung. Naturgemäßer Waldbau nennt der Förster dies.

Der Nachteil an dieser Methode: Sie braucht deutlich mehr Zeit und es dürfen hier nur einzelne Bäume entnommen werden. Wie lange es dauert, bis ein solches Waldstück wieder aufgebaut ist? „Bäume brauchen 100 Jahre“, so Mäntele.

Erst im Juli besuchte derLandesminister Landesministerfür Ernährung,LändlichenRaum und Verbraucherschutz, PeterHauk(CDU) den Südschwarzwald in Herrischried. Dort stellte er Ergebnisse des Projekts „Modellgebiet Südschwarzwald“ vor, das genau diese Probleme angehen will.

Dort sagte Hauk auch, dass der Wald erst am Anfang eines Veränderungsprozesses stehe, dass das Land die Waldbesitzer aber bei der Bewältigung der Probleme unterstützen werde.

Welche Folgen sind absehbar?

Wahrscheinlich wird der Wald in Zukunft anders aussehen. Kleinere Bäume, mehr Büsche – so wie jetzt schon in südlichen Ländern.

Die Natur wird sich anpassen, aber Wald-Experte Mäntele ist auch bewusst, dass die Forstwirtschaft vor großen Aufgaben steht. Nicht zuletzt, um dem Bedarf an Holz gerecht zu werden.