Der Weg zur Klimaneutralität ist eine der großen Herausforderungen, der Kommunen in der heutigen Zeit gegenüberstehen. Denn: Die notwendigen Maßnahmen sind extrem aufwendig und kostspielig, außerdem drängt die Zeit. Immerhin soll die Klimaneutralität bis 2040 erreicht sein.

Die kommunale Wärmewende stellt in diesem Kontext einen wichtigen Baustein dar. Wie diese in Waldshut-Tiengen umgesetzt werden könnte, dazu haben Stadtverwaltung und Stadtwerke in Zusammenarbeit mit dem Energieversorger Badenova ein Konzept erarbeitet, der in der nächsten Sitzung des Gemeinderats am Montag, 11. Dezember, beschlossen werden und Basis für konkrete Maßnahmen sein soll.

Wie kam die Wärmeplanung zustande?

Die Notwendigkeit einer entsprechenden Planung leitet sich aus dem Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz ab, das große Kreisstädte verpflichtet, bis Ende des Jahres eine kommunale Wärmeplanung beim Regierungspräsidium einzureichen.

Gestartet wurde die Planung bereits im Februar 2022, die Ergebnisse wurden kürzlich zunächst im Gemeinderat und anschließend in einer Online-Inforunde öffentlich präsentiert.

Wie sah das Vorgehen der Experten bisher aus?

Wie Daniel Baumann von der Badenova darstellte, umfasste das Vorgehen vier Schritte: Zunächst wurde der Bestand analysiert, danach wurden Potentiale identifiziert und Zielszenarien formuliert – etwa wo der Aufbau zentraler oder dezentraler Wärmenetze in den beiden Stadthälften und den Ortsteilen sinnvoll wäre. Schritt vier ist schließlich die Umsetzungsstrategie, die sowohl Maßnahmen als auch Prioritäten bei der Herangehensweise umfasst.

Welche Ergebnisse wurden erzielt?

Wenig überraschend ist die größte Herausforderung die Abkehr von fossilen Energiequellen. „Nur elf Prozent des Stromverbrauchs wurde bisher aus regenerativen Quellen gedeckt“, schildert Daniel Baumann. Das ist etwa halb so viel wie der baden-württembergische Landesdurchschnitt.

Das soll sich freilich ändern. Und die technischen Möglichkeiten bieten hier beträchtlichen Spielraum – insbesondere in den dicht besiedelten Teilen der Großen Kreisstadt. Die Nutzung von Abwärme von Unternehmen, Biomasse oder auch Energie aus dem Rhein. Vieles sei hier vorstellbar. Für die Ortsteile biete sich derweil vor allem Wärmepumpen-Technik an. Auch Geothermie oder ähnliche Quellen seien vorstellbar.

Wie soll es jetzt weiter gehen?

Sollte der Wärmeplan wie geplant beschlossen werden, soll am Beginn des nächsten Jahres mit der Realisierung begonnen werden. Dazu zählen insbesondere der schrittweise Ausbau der Wärmenetze und die Erstellung einer Sanierungsstrategie für kommunale Gebäude. Auch die Prüfung von Großwärmepumpen-Projekte und der Potentiale für den Ausbau von erneuerbaren Energien soll vorangebracht werden. Laut Baumann soll darüber hinaus eine Taskforce mit Fachleuten gebildet werden, die Projekte gezielt voranbringen.

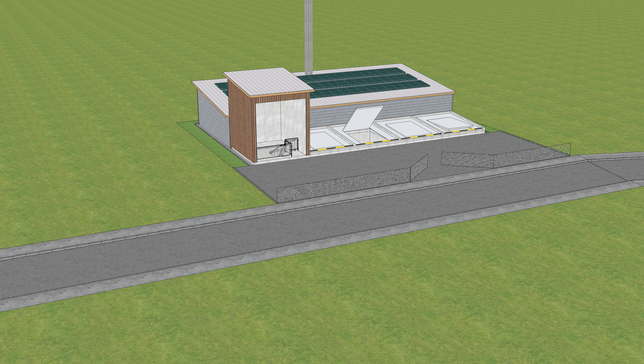

Absehbar sei, dass es sich um eine sportliche Aufgabe handle, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Siegfried Pflüger bei der Vorstellung der Planung konstatierte. Das gelte sowohl in finanzieller wie organisatorischer Hinsicht: „Aber wir werden schon jetzt an einigen Stellen sehr konkret.“ Bestes Beispiel sei das Wärmeprojekt in Tiengen, das sich bereits in der Umsetzung befinde.

Laut Oberbürgermeister Martin Gruner solle der Ausbau im Rahmen der Möglichkeiten und mit Augenmaß erfolgen. Sinnvoll sei es, die Wärmeplanung dort zu berücksichtigen, wo ohnehin Straßen aufgerissen werden müssen.

Wo könnte es zu Schwierigkeiten kommen?

Absehbar sei laut dem Wärmeplanungs-Team, dass Windenergie auf den Flächen rund um die große Kreisstadt nur in beschränktem Maß wirtschaftlich nutzbar sein wird.

Was den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen anbelangt, sollen unterdessen bei städtischen Immobilien die Stadtwerke Waldshut-Tiengen Vorfahrt vor privaten Investoren haben. Inwiefern diese Haltung zu Konflikten führt, wird sich zeigen. Denn vereinzelt gibt es bereits Interessenten für entsprechende Investitionen

Gerade in den Innenstädten mit ihren historischen Gebäudebeständen könnten dabei gewisse Schwierigkeiten entstehen, wie die Beigeordnete Petra Dorfmeister darstellt, denn: Einerseits müsse zunächst geprüft werden, inwieweit die Statik der Dächer PV-Anlagen zulasse. Darüber hinaus hat aber auch das Landesdenkmalamt ein gewichtiges Wort mitzureden: „Das Amt macht keine pauschalen Aussagen, sondern trifft Einzelfallentscheidungen.“

Generell, so Gruner, sei es wichtig „nun endlich starten und dann schrittweise vorzugehen“. Denn die Aufgaben sind vielfältig – und der Zeitraum von 16 Jahren verhältnismäßig kurz.