Die Gasheizungen und Öltanks aus den deutschen Kellern müssen verschwinden – und das eher früher als später. Zu dieser klaren Ansage hat sich die Bundesregierung im Sinne des Klimaschutzes und der Treibhausgasneutralität bekannt. Schließlich soll bis zum Jahr 2045 die Nutzung fossiler Energieträger weitgehend beendet sein. Dem Vorgehen wollen sich auch die Stadtwerke Konstanz anschließen.

Ein wichtiger Baustein beim Abschied von Gas- und Ölheizungen ist dabei die Umstellung auf Wärmenetze, bei denen Heißwasser aus regenerativen Energien bereitgestellt werden kann. Mit ihnen sollen Gebäude perspektivisch mit erneuerbarer Energie für Raumwärme und Warmwasser versorgt werden.

Eine Mammutaufgabe, schließlich geht es um die Versorgung der Konstanzerinnen und Konstanzer für die nächsten Jahrzehnte. Entsprechend gewaltig sind auch die geplanten Kosten, veranschlagen die Stadtwerke Konstanz doch mindestens eine halbe Milliarde Euro. Nun haben die Verantwortlichen des städtischen Unternehmens eine erste kommunale Wärmeplanung vorgestellt, die mögliche Potenziale aufzeigt.

Vorgehen soll kostengünstig und zeiteffizient sein

„Der neue Gesetzesentwurf beinhaltet, dass aus jedem Keller die Gasheizung verschwindet“, stellt Norbert Reuter, Geschäftsführer der Stadtwerke Konstanz, fest und verweist auf die Pläne der Bundesregierung. „Bei den erneuerbaren Alternativen muss man sich damit beschäftigen, wie das günstig und zeiteffizient erfolgen kann.“

Eines sei klar: „Klimaneutralität kann ohne das Thema regenerative Wärme nicht gelingen“, so Reuter. Der größte Baustein sind dabei Wärmenetze und -verbünde. Sprich es handelt sich dabei nicht wie bei den Gas- und Ölheizungen um Einzellösungen pro Haushalt oder Haus, sondern um einen allgemeinen Ansatz. Dies sei vor allem im Stadtgebiet mit dichter Bebauung interessant, weniger auf dem Land oder in den Vororten.

Dem zugrunde liegt der im Jahr 2018 von der Stadt Konstanz beschlossene „Energienutzungsplan“. Dafür habe die Stadt den Grundstein gelegt, eine strategische Wärmenetzplanung anzustoßen, so die Stadtwerke. Dieser baut vor allem darauf auf, welche Wärmequellen wo zur Verfügung stehen.

Im Wesentlichen haben die Stadtwerke dabei erst einmal drei große Möglichkeiten zur Wärmeerzeugung ausgemacht: Die Seewasserwärme, die Abwasserwärme der Kläranlage und die Kehrichtverbrennungsanlage in Weinfelden. Weitere mögliche Energiequellen sind Geothermie, industrielle Abwärme oder Solarthermie.

Erste Voruntersuchungen in verschiedenen Stadtgebieten

Die erste Voruntersuchung, die das städtische Unternehmen nun durchgeführt hat, geht vor allem der Frage nach: Wo bekommt man mit einem möglichst geringen Einsatz einen möglichst hohen Ertrag? Der verantwortliche Geschäftsbereichsleiter Gordon Appel drückt es so aus: „Es geht um eine Priorisierung, wo es möglichst schnell geht, zügig und viel Kohlenstoffdioxid einzusparen.“

Dabei wurden verschiedene Kriterien angelegt, um die „Wärmenetzeignung zu identifizieren und zu priorisieren“, so Appel. Die Stadt wurde in verschiedene Zonen unterteilt und dann mit Bewertungskriterien wie etwa den möglichen Wärmeverteilkosten, der Struktur der Bebauung und möglichen Ankerkunden, also etwa die Bodensee-Therme oder die Wobak, untersucht.

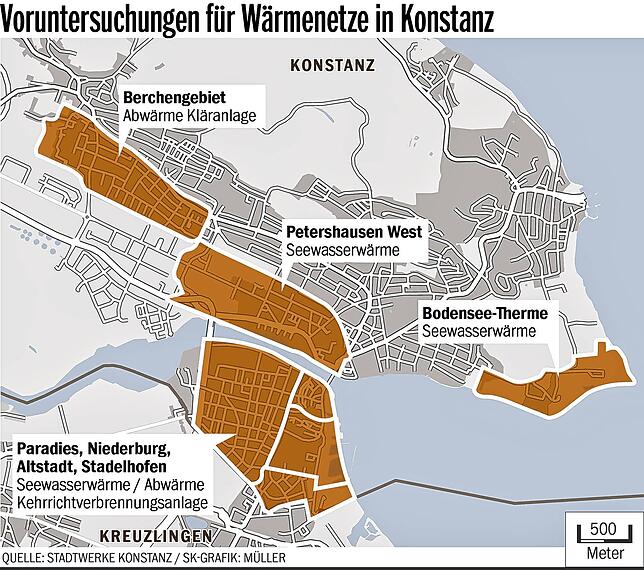

Auf diese Weise haben die Stadtwerke mehrere, potenzielle Gebiete im Konstanzer Stadtgebiet ausfindig gemacht: das Berchengebiet, weite Teile von Petershausen-West, die Umgebung rund um die Bodensee-Therme und das linksrheinische Stadtgebiet. Auch andere Gebiete sind denkbar.

Die Umstellung auf Wärmenetze erscheint derweil bitter nötig: So liegt der Wärmebedarf der Stadt Konstanz bei knapp 820 Gigawattstunden im Jahr, 74 Prozent davon im Wohnbereich. Das Problem: Aktuell werden noch knapp 85 Prozent der Wärmenachfrage in der Konzilstadt durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern gedeckt. Die allermeisten Konstanzer Haushalte heizen mit Erdgas (60 Prozent), einige mit Öl (25 Prozent) (Stand: 2018). Lediglich neun Prozent kommen derweil aus Nah- und Fernwärme.

Das soll sich zukünftig komplett drehen: So ist geplant bis zum Jahr 2050 den Anteil an von Nah- und Fernwärme auf 44 Prozent hochzuschrauben, die Wärmepumpe soll bis dahin für knapp 21 Prozent der Wärmeversorgung verantwortlich sein. Zehn Prozent sollen derweil aus Solarthermie kommen, 13 Prozent aus Biomasse. Ganz ohne Erdgas kann man laut Gordon Appel wohl auch dann nicht auskommen, jedoch soll der Anteil von 60 auf zwölf Prozent sinken.

Die Kosten sind gewaltig

Bis zum ersten Spatenstich ist es jedoch noch ein weiter Weg. Denn im nächsten Schritt wird viel Bürokratie nötig sein, wie etwa Genehmigungen und grundsätzliche Abklärungen, ob Wärmenetze vor Ort überhaupt möglich sind. Danach könnten Machbarkeitsstudien folgen, die für die Bundesförderung, also staatliche Zuschüsse, nötig sind. Ohne diese und weitere Finanzspritzen, wie etwa eine Zusammenarbeit mit der Thüga, der SÜDKURIER berichtete, scheinen die Kosten wohl zu gewaltig.

Denn laut Norbert Reuter kostet ein Kilometer Wärmenetz bei normaler Infrastruktur ungefähr eine Million Euro. Linksrheinisch müsse man wegen der Kleinteiligkeit des Gebiets und bestehender Leitungen im Boden eher von zwei oder drei Millionen ausgehen. Allein dort wären 70 Kilometer Leitungsnetz vonnöten. Eines scheint deshalb wohl klar: Der Abschied von Öl und Gas wird – nicht nur für die Konstanzerinnen und Konstanzer – ziemlich teuer.