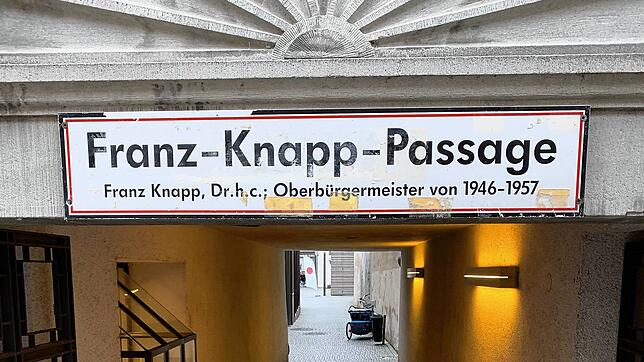

Sechs Straßen in Konstanz sollten neue Namen erhalten – so die Empfehlung einer Expertenkommission, die den Gemeinderat berät. Die Namensgeber waren demnach ins NS-Unrechtsregime verstrickt oder auch durch antisemitische Propaganda und Handlungen aufgefallen. Auch der ehemalige Konstanzer Oberbürgermeister Franz Knapp, nach dem die Franz-Knapp-Passage in der Altstadt benannt ist.

Die Arbeitsgruppe, die alle Konstanzer Straßennamen mit Personennamen untersuchte, kam am 16. Januar 2018 zu folgender Empfehlung: Voraussetzung zur Umbenennung liegen grundsätzlich vor: als städtischer Rechtsrat Repräsentant des Nationalsozialismus; nachweisbare Beteiligung an der Zerschlagung der jüdischen Gemeinde in Konstanz.

Wissen die Konstanzer, wer Franz Knapp war?

Befragt man Passanten vor der Franz-Knapp-Passage, ob sie etwas über diese Person wüssten, dann erntet man meist Schulterzucken. Zwei Studentinnen haben nie von ihm gehört, nur älteren Konstanzern sagt der Name etwas. Aber was er genau gemacht habe – keine Ahnung.

Zur Person Franz Knapp

Selbst im Kornbeck in der Passage wissen die Mitarbeiterinnen nicht viel mehr. Monika Beisel arbeitet hier schon zehn Jahre, und natürlich habe sie den Namen schon gelesen, aber eben dann auch schnell wieder gelöscht. „Irgendetwas mit Konstanz“ habe er zu tun.

Gabriel Obert ist schon 30 Jahre im Geschäft, die Diskussion um den ehemaligen Oberbürgermeister und sein Verhalten in der NS-Zeit habe sie schon mitbekommen, ohne aber Genaueres zu erfahren. Welche Rolle er eingenommen habe, dazu könne sie nichts sagen. Deshalb denkt sie: „Aufklären wäre gut!“

Das sagen Konstanzer Historiker über Franz Knapp

Dieses Anliegen verfolgt auch Fabio Crivellari. Als Historiker möchte er im Fall Knapp kein abschließendes Urteil treffen.

Stadtarchivar Jürgen Klöcker kommt dagegen sehr wohl zu einem Urteil. Er hat in seiner Habilitationsschrift „Selbstbehauptung durch Selbstgleichschaltung“ über die Konstanzer Stadtverwaltung während der NS-Zeit geforscht. Klöckler sagt: „Knapp war sicher kein Antreiber, aber durch seine Mitarbeit in der Stadtverwaltung hat er systemstabilisierend gewirkt.“

Für die Nazis war er als frommer Katholik und früheres Zentrumsmitglied, so die These Klöcklers, der richtige Mann, um eine große bürgerliche Mitte in Konstanz zu beruhigen, dass alles doch wie bisher weitergehen würde. Hierfür habe sich Knapp, ohne das bewusst zu wollen, instrumentalisieren lassen.

Hat sich Knapp im Unrechtssystem schuldig gemacht?

In einem Interview 2015 äußerte sich Museumschef Tobias Engelsing ähnlich, als er formulierte: „Als Syndikus (Anwalt oder Justiziar) der NS-Stadtverwaltung hat er die ohnehin schon bedrängte jüdische Restgemeinde nach dem Brand mit Mitteln des Zivilrechts weiter unter Druck gesetzt, um so die reichsweit angeordneten Zahlungen zur Beseitigung der Trümmer zu erzwingen. (…) Nach derzeitigem Kenntnisstand muss man sagen: Knapp hat dem Unrechtssystem ohne erkennbare Akte der Widersetzlichkeit gedient.“

Engelsing erwähnte dabei auch, dass Knapp als OB die nach dem Krieg erhobenen Forderungen der jüdischen Überlebenden nach einem Denkmal für die Opfer des NS-Regimes „nicht befördert“, sondern „eher klein gehalten“ habe.

„Eine persönliche Verantwortung an der kommunalen Unrechtspolitik anzuerkennen, lehnte er zeitlebens ab“, so Klöckler in seiner Habilitationsschrift, in der er auch ein Schreiben vom 11. September 1940 erwähnt. Darin stellt Gaupersonalamtsleiter Schuppel Knapp das Zeugnis aus, dass er „gewillt ist, die neuen Verhältnisse anzuerkennen und sich sinnvoll in die Volksgemeinschaft einzugliedern.“

Auf der anderen Seite gibt es auch Aussagen, vor allem von den Töchtern Knapps, er habe sich für Verfolgte eingesetzt, es seien Briefe erhalten, in denen rechtzeitig Emigrierte freundlich über ihn sprechen und ihn als „guten Deutschen“ beschreiben, der sich nicht an Verbrechen beteiligt habe.

Angehörige zeichnen ein anderes Bild von Franz Knapp

Anruf bei Barbara Hässig, Knapps Enkelin, Jahrgang 1944, die heute in Küssaberg lebt und die ihren Großvater nur „als gütigen Menschen“ erlebt hat. Er sei sehr fromm gewesen. Morgens sei er erst in den Gottesdienst in Sankt Gebhard gegangen, dann zum Frühstück nach Hause, anschließend ins Büro. Auf dem Weg habe er „jeden Straßenkehrer“ freundlich gegrüßt. Sie könne sich daran erinnern, dass er sie eine Zeitlang zum Zoffinger Kindergarten gebracht habe. Nach dem Krieg sei er auch einige Jahre Mitglied in der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Konstanz gewesen.

Warum er, wie Engelsing darlegte, nicht für ein Denkmal für ermordete Juden im Dritten Reich war, kann sich die ehemalige Ellenrieder-Lehrerin nicht erklären. Aber, so erinnert sich Barbara Hässig weiter, an Weihnachten sei öfter ein Paket aus der israelischen Stadt Haifa angekommen – mit frischen Orangen von einem Herrn Araten. Darüber, warum das Paket kam, habe ihr Opa nicht gesprochen. „Aber warum sollte dieser jüdische Geschäftsmann das gemacht haben?“, fragt die Enkelin. „Wenn mein Großvater ihm nicht auf irgendeine Weise geholfen hat?“ Alles Weitere bleibt jedoch Spekulation.

Peter Knapp lebt in der Nähe von Heidelberg, Jahrgang 1936, und ist der Neffe des ehemaligen Konstanzer Oberbürgermeisters. Auch er bedauert, dass sein Vater und sein Onkel so wenig über die Zeit damals gesprochen haben. „Man hätte sie viel mehr fragen müssen, das habe ich versäumt“, wirft er sich heute noch vor. Aber wie die Stadt Konstanz mit dem Lebenswerk von Franz Knapp umgehe, das schmerze schon sehr. „Ich mag ihn nicht entschuldigen – für sein Nicht-Verhalten während der NS-Zeit.“

Aus der Distanz falle da ein Urteil schwer, aber was er sagen könne: „Mein Onkel war ein Mensch von humanistisch religiöser Grundhaltung, dem die Bürger und das Wohl von Konstanz immer sehr am Herzen lagen.“ Deswegen habe er wohl auch weiter für die Stadt gearbeitet, als ihn der NSDAP-Bürgermeister um Mitarbeit bat. Sein Anspruch sei es gewesen, die Stadt möglichst unbeschadet durch diese Zeit zu „begleiten“, so der Neffe.

Dankesbrief im Namen jüdischen Mitbürger aufgetaucht

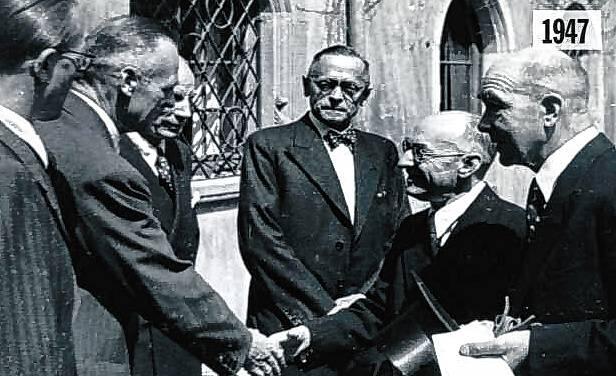

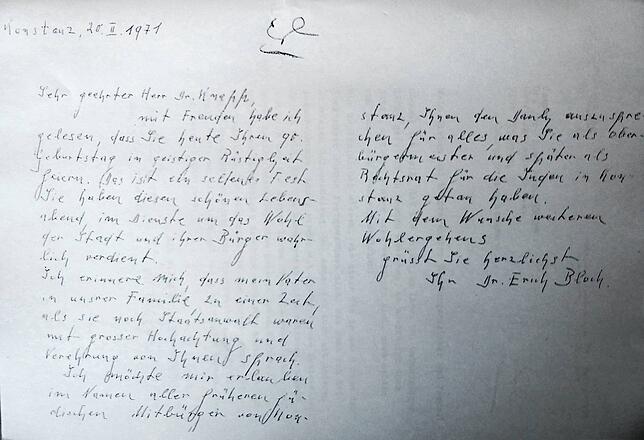

Was natürlich auch nicht „historisch bewiesen“ werden kann. Zum Umgang mit jüdischen Mitbürgern ist ihm folgende Anmerkung wichtig: Zum 90. Geburtstag habe Erich Bloch, ein Jude aus Konstanz und Autor der Konstanzer Geschichte des Judentums im 19. und 20. Jahrhundert, dessen Vater Moritz Bloch der jüdischen Gemeinde von 1918 bis 1938 vorstand, Knapp in einem Brief gratuliert. Der Brief liegt dem SÜDKURIER als Kopie vor.

Darin schreibt Erich Bloch, datiert vom 20. Februar 1971: „Ich erinnere mich, dass mein Vater in unserer Familie, zu einer Zeit, als Sie noch Staatsanwalt waren, mit großer Hochachtung und Verehrung von Ihnen sprach. Ich möchte mir erlauben, im Namen aller früheren jüdischen Mitbürger von Konstanz Ihnen den Dank auszusprechen für alles, was Sie als Oberbürgermeister und später als Rechtsrat für die Juden in Konstanz getan haben.“ Das sind deutliche Worte, die auch in eine andere Richtung weisen. Die Widersprüche aber bleiben.

Fabio Crivellari plädiert für eine interaktive Ausstellung

Statt Urteile zu fällen, würde Fabio Crivellari den Fall Knapp lieber zum Anlass einer öffentlichen Auseinandersetzung nehmen. „Man könnte doch an ihm deutlich machen, wie schwer man sich mit der Erinnerungskultur tut, wenn es um Personen geht, die im NS-Staat eine Funktion einnahmen.“ Zum Beispiel mit einer interaktiven Ausstellung in dieser Passage, an den Mauern des Rathauses. Straßennamen, so Crivellari weiter, könne man immer nur setzen oder streichen.

Eine Ausstellung könnte an diesem zentralen Platz das Thema problematisieren, indem sie den Fall Knapp und den Umgang der Nachwelt mit ihm darstellt, und sie ließe sich auch immer wieder anpassen und weiterführen. An der Universität Konstanz gebe es eine Professur für Ausstellungswesen, dort könnte man in Kooperation mit Stadtarchiv und Rosgartenmuseum ein Seminar darüber anbieten, mit der HTWG ließe sich die Gestaltung planen, und auch ein Freiraum wäre denkbar, der mit den Projekten von Schulklassen oder Anwohnern gefüllt werden könnte, die sich mit weiteren Straßennamen auseinandersetzen wollen. Das wäre viel gewinnbringender als, wie es in der öffentlichen Diskussion so oft passiere, nur nach Tätern, Opfern und Widerständlern zu unterscheiden.

Manfred Kilb, ein Passant aus Konstanz, findet diese Idee gut. Er wisse über den Knapp so gut wie nichts, so könnte man sich hier mitten in der Stadt zumindest informieren und eine eigene Meinung bilden. Das findet auch Monika Beisel aus den Geschäft Kornbeck. „Die Passage ist ein schöner, aber toter Raum.“ Mit einer Ausstellung würde er wieder lebendiger. Und vielleicht, so Beisel, würden sich mancher Passant dann mit Blick auf ein eigenes Verhalten in der NS-Zeit die Frage stellen: „Hätte ich mich gewehrt oder wäre ich lieber ruhig geblieben?“ Und damit wäre ja schon viel erreicht.

Martina Heitvogt, die mit ihrem Mann Michael und Tochter Melanie Geßler das Kornbeck in der fünften Generation leitet, hat bei der Bürgerbefragung durch die Stadt ihren eigenen Vorschlag für eine Umbenennung der Passage eingereicht. Sie schlägt Richard Kornbeck vor, der 1872 eine erste Drogerie in Kreuzlingen eröffnete und 1877 dann dauerhaft in die Kanzleistraße umzog.