Können wir uns das leisten? – So lautete die Frage vieler Kritiker der Pläne zur Landesgartenschau Singen 2000. Rund sechs Jahre hat sich die Debatte um das Für und Wider des Großereignisses hingezogen. Sogar wissenschaftlich wurde das Thema beleuchtet. Heute hört man keine kritischen Stimmen mehr.

„Diese Gartenschau hat das Singener Kerngebiet geprägt“, betont Andreas Renner, der als damaliger Oberbürgermeister der Stadt die vielen Chancen der Gartenschau schnell erkannt hat. „Ich habe die Bewerbung von Anfang an protegiert“, betont er und gibt sich im Rückblick überzeugt, dass sich die Investition von damals mehrfach ausgezahlt hat. Eine Ansicht, der selbst eine der schärfsten Kritiker von damals nicht widersprechen mag: „Was wir heute haben, ist eine tolle Sache und ein nachhaltiges Freizeiterlebnis“, sagt die ehemalige Stadträtin Marion Czajor, die sich in den späten 1990er-Jahren an vorderster Front für die Bürgerinitiative gegen die Gartenschau engagiert hat. Aber: „Ich war kein Gegner der Gartenschau, aber ein Gegner der Vorgehensweise“, sagt sie heute und erinnert sich an: „Renners Kunst, Dinge übers Knie zu brechen.“

Singen profitiert von Absage in Bad Rappenau

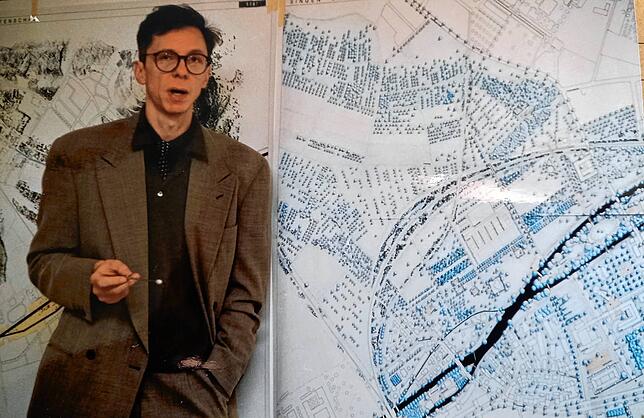

Im September 1994 bewarb sich die Stadt um die Ausrichtung der Gartenschau im Milleniumsjahr, nachdem ein erster Vorstoß unter Leitung des ehemaligen Oberbürgermeisters Friedhelm Möhrle 1991 eine Absage kassiert hatte. Schon im Dezember gab es den Zuschlag durch das Landeskabinett, da Mitbewerber Bad Rappenau überraschend zurückgezogen hat. Rund zwölf Monate später beschloss das Ratsgremium, die Landesgartenschau auf der Grundlage der Planung von Michael Palm durchzuführen.

Auch für Verwaltungswissenschaftler Wolfgang Denzel, der sich 1998 dem Thema in seiner Abschlussarbeit genähert hat, war das große Manko die mangelhafte Öffentlichkeitsarbeit. Weil alles so schnell ging, wurde kaum diskutiert. Doch die Kritik schwelte. „Wir hatten die Folgekosten im Blick“, erinnert sich Czajor. Auch für sie bleiben im Rückblick bessere Mitsprachemöglichkeiten relevant, um kritisch eingestellte Bürger mitzunehmen. Die „Bürgeraktion Landesgartenschau“ sammelte 4300 Unterschriften, sogar Verwaltungsgerichte wurden bemüht, um die beginnenden Arbeiten an der Gartenschau zu stoppen. Ohne Erfolg.

Dies hat sich nicht nur laut Denzels Studie als Glücksfall erwiesen. „Die Gartenschau war ein Riesen-Schritt nach vorn und hat das Wir-Gefühl in der Stadt gestärkt“, beschreibt Singens heutiger Oberbürgermeister Bernd Häusler, der damals als Wirtschaftsförderer für die Stadt tätig war, die Aufbruchstimmung, die in der Stadt entstanden ist.

Großprojekt mit kleinem Minus in der Stadtkasse zu Ende gebracht

Die Finanzen der Gartenschau selbst haben keinen Gewinn erbracht. „Es ist Null auf Null ausgegangen“, lautet Renners Bilanz. Ein Minus von 259.000 Euro hat das Singener Rechnungsprüfungsamt errechnet. Angesichts von rund 20 Millionen Euro, die bewegt wurden, ein überschaubarer Betrag. Zudem habe die Schau Finanzmittel erschlossen, die sonst nicht erreichbar gewesen wären. Als Beispiel sei die Förderung der Allianz-Stiftung zur Neugestaltung der Insel Wehrd zwischen Aach und Aachkanal beim Friedrich-Wöhler-Gymnasium genannt.

Neben der kritischen Bürgeraktion hat sich auch bald ein Förderverein Landesgartenschau gegründet. Unter der Führung von Heinz Läufer und Ursula Goller sammelten sich die Befürworter. Planer Michael Palm gab seiner Vision den Titel „Aus der Stadt – über den Fluss – auf den Berg“. Zielsetzung war, die Brachfläche zwischen Rathaus und Aach aufzuwerten. Das Parkgelände zog sich von Osten her bis in die Innenstadt, wo auch der historische Stadtgarten aus dem Jahre 1908 mit einbezogen wurde. „Dieses Kleinod konnte so sichtbarer gemacht werden“, ist Renner überzeugt. Dem Motto entsprechend leiteten die intensiv gestalteten Flächen am Rande der Innenstadt Besucher über die Aach durch naturnahe Wiesen bis auf den Berg, den Ambohl.

Blühende Landschaften entstanden auf einem Schotterplatz

Aber die Gartenschau hat weit über den eigentlichen Bereich hinaus gewirkt. „Wir haben damit eine große Chance zur städtebaulichen Entwicklung ergriffen“, bilanziert Andreas Renner heute. Der einst verwahrlosten Teil des alten Dorfes konnte in blühende Landschaften verwandelt werden. „Und der Platz für die Stadthalle wurde planungsrechtlich gesichert“, erinnert Renner. Der örtliche Handel ließ sich anstecken und setzte zur großen Modernisierung seiner Geschäfte an. Nicht zuletzt auch die Umgestaltung der Schaffhauser Straße trug einen weiteren Teil bei. „Das hat einen enormen Entwicklungsschub in Singen ausgelöst“, bilanziert auch Gesine von Eberstein. Die Stimmung sei schließlich so gut gewesen, dass in der Folge auch Projekte wie die Stadthalle möglich wurden. „Mit der Gartenschau haben wir in Singen so etwas wie Bürgerstolz geschaffen“, ergänzt Renner.

„Die Entdeckung der Landesgartenschauen war eine der besten Entscheidungen der Landesregierung“, formulierte der damalige Regierungspräsident Sven von Ungern-Sternberg zum Gartenschauauftakt: In Singen zeige sich, welche Impulse von einer Gartenschau für die weitere Stadtentwicklung ausgehen. Es sei gelungen, die Kräfte der Bürgerschaft auf ein Ziel zu lenken.

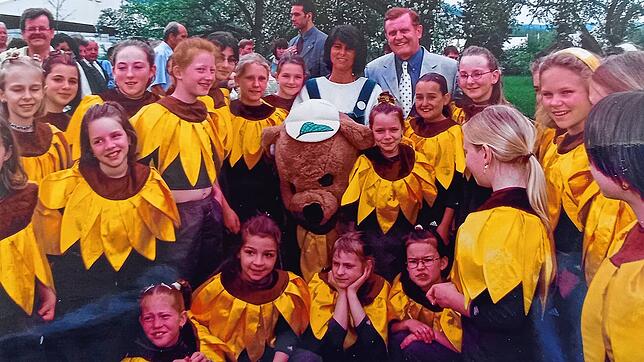

Auf dem Gartenschau-Gelände konnten sich viele Gruppierungen, Initiativen und Einrichtungen präsentieren und die Gartenbaubetriebe präsentierten ihre Ideen zur Gestaltung. Nicht nur für Reiner Mauch als damaliger Präsident der Fördergesellschaft der Baden-Württembergischen Gartenschauen ist mit der Eröffnung der Landesgartenschau in seiner Heimatstadt ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen: „Sie sehen heute hier oben einen glücklichen Gärtner“, so Mauch am Eröffnungstag. Auch Vereine, Verbände und Kirchen beteiligten sich.

Die kritischen Stimmen konnten mehr und mehr überzeugt werden. „Je mehr sichtbar wurde, umso mehr wuchs die Euphorie“, erinnert sich Gesine von Eberstein. Und damit das, was sich veränderte, auch sichtbar wurde, führte sie Besuchergruppen über das Areal. So erlebten die Bürger, wie marode Häuser abgerissen und der Hohgarten neu gepflastert wurde, wie das Tierheim ins Münchried umzog und die Offwiese zum Festplatz wurde.

Dazu kam das einmalige Kunstprojekt „Hier, Da und Dort“, das Arbeiten internationaler Künstler wie Joseph Kosuth, Ilya Kabakov, Stephan Balkenhol, Roman Signer und Pippilotti Rist nach Singen brachte. Einige davon sind heute noch zu sehen.