Er wartet. Die letzten Sonnenstrahlen fallen durch die Baumkronen. Es ist so kühl, dass man lieber irgendwo im Warmen säße. Jochen Seyfried knöpft seine Jacke fester zu, zieht sich die Tarnkappe tiefer ins Gesicht. Und wartet auf seinem Hochsitz. Äste knacken.

80 Hektar Wald

„Da schreit ein Waldkauz“, sagt der Jäger. Einmal, als Seyfried noch ein kleiner Junge war, habe sich ein Kauz direkt vor ihn mitten auf den Hochsitz gesetzt. „Er stand ganz ruhig da und hat mich beäugt. Schau so.“ Seyfrieds Augen werden groß und dunkel. Er hält den Blick. Er lächelt sanft.

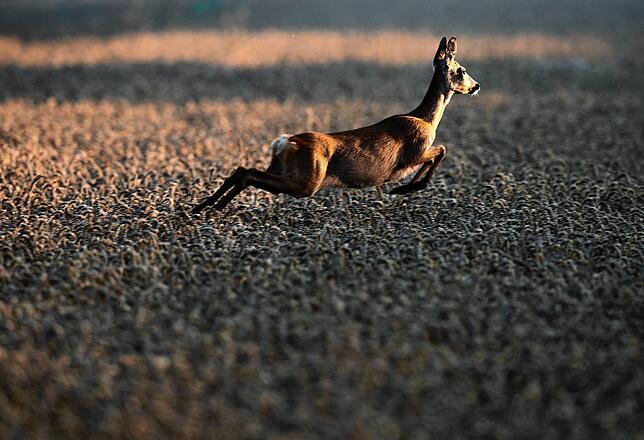

„Das habe ich nie vergessen: diese riesigen Augen.“ Dieser Kauz, als hätte er sich ertappt gefühlt. Wieder knacken Äste. Ein Reh schleicht durchs Gehölz.

Ist die Jagd noch zeitgemäß?

Drei Stunden bevor Seyfried zum Hochsitz geht, den Waldkauz und das Reh entdeckt, zeigt er dem SÜDKURIER sein Revier. Mahlspüren im Hegau. 420 Hektar groß, davon 80 Hektar Wald. Über die Gemeinde hat er es von der Jagdgenossenschaft gepachtet. In Absprache mit Kleinwaldbesitzern, denen ein Großteil des Waldes gehört, sieht der Jäger hier nach dem Rechten, bejagt das Gebiet – und kümmert sich um die Wildtiere.

Dass er für viele ein Feindbild symbolisiert, weiß Seyfried. „Der Eindruck ist doch, dass wir wehrlose Tiere töten.“ Dabei geht es ihm ums Gegenteil: Den Tieren und Pflanzen den natürlichen Lebensraum zu erhalten. In Notzeiten müsse er sie sogar füttern. Hegepflicht nennt das Jagdgesetz das. „Um das Jagen zu verstehen“, sagt Seyfried, „muss man raus in den Wald.“

Und so er stapft er durch den regennassen Boden, zeigt hierhin, dorthin, riecht, hört – und spürt sein Revier. Wie ein zweites, pochendes Herz.

Da oben über dem Acker fliegen Rotmilane, sagt Seyfried, dahinten im Wald überwuchere das Drüsen-Springkraut alle anderen Pflanzen. Und die Federn zwischen den Bäumen, „die sind von einer Ringeltaube, die sich ein Falke geholt hat“, sagt er. Und man merkt: Er kennt seinen Wald. Er kann ihn lesen.

Wissen, wo das Fleisch herkommt: Eine Alternative zur modernen Konsumgesellschaft

Vier bis fünf Mal die Woche streift der hauptberufliche Steuerberater durch sein Revier. Den Jagdschein hat Seyfried seit 1984. „Aber Jäger bin ich, seit ich denken kann.“ Schon als Kind, durfte er seinen Vater jedes Wochenende auf die Jagd begleiten. „Ich muss heute noch sagen, dass sind die schönsten Kindheitserinnerungen.“

Seyfried kennt die Argumente gegen die Jagd. „Was du tust, ist blutig. Du willst dich stark und mächtig fühlen.“ Oder: „Die Jagd ist kontraproduktiv. Der Wald reguliert sich, wenn du ihn in Ruhe lässt.“ Auch er hat solche Sätze schon oft gehört. Er will sie aber nicht so stehen lassen. Das Fleisch der getöteten Tiere isst er selbst, er verkauft nur ganz wenig.

Der Wald, der Klimawandel und die Jagd

Für ihn ist das ein Gegenentwurf zur modernen Konsumgesellschaft und zur Massentierhaltung, wo jeder möglichst viel, möglichst billiges Fleisch haben will. Seyfried sagt: „Ich weiß, wo mein Fleisch herkommt. Und ich weiß, dass das Reh, das ich schieße, ein gutes Leben hatte.“

Ist Tiere töten also richtig? Braucht es die Jagd wirklich? „Jein“, sagt der 57-Jährige. „Eigentlich nicht.“ Doch ohne die Jagd wäre ein hoher Preis zu zahlen. Ohne Jagd gebe es mehr Tierseuchen. Ohne die Jagd hätte der Wald mehr Schwierigkeiten, sagt Seyfried und deutet auf eine verbissene Douglasie und eine Fichte mit abgeriebener Rinde. Hier sind vor kurzem Rehe vorbeigekommen und haben großen Schaden angerichtet.

Dabei sei der Wald längst nicht mehr nur ein Erholungsort. Oder ein Wirtschaftsraum. Er hilft, den Klimawandel zu bremsen. „Er ist wie eine kleine Superwaffe“, sagt Seyfried. Denn: Bäume und Wälder können CO2 aus der Luft ziehen und es im Holz oder im Boden einlagern. Doch damit sie das tun, muss der Wald selbst klimafit sein, selbst anders bepflanzt werden.

Wenn aber Rehe die neuen Jungpflanzen immer wieder verbeißen, „dann wachsen sie nicht.“ Dann ist es mit der Superwaffe dahin. Kaum hat Seyfried das gesagt, brettern dicht hinter ihm, von den Bäumen versteckt, ein paar Motorcrosser durch den Wald. Den Jäger ärgert sowas.

Im Wald braucht es Ruhe

„Die Motorcrosser halten sich nicht an die Wege.“ Das beunruhige die Rehe. Stresse sie so sehr, dass sie mehr verbeißen. Dass sie sich tiefer im Wald versteckten und schwerer zu schießen seien. Überhaupt habe die Jagd ihre Feinheiten: Seyfried schieße nur, wenn er sicher sei, dass er die Rehe im Brustbereich treffe. Dann seien sie nämlich sofort tot. Dann müssten sie nicht unnötig leiden. Jägerehrenkodex eigentlich.

Die Jäger, die Jagd und der Abschuss

Und weil es langsam spät wird – Rehe darf er nur bis eine Stunde nach Sonnenuntergang jagen, Wildschweine und Füchse auch in der Nacht – schleicht Seyfried sich an den Hochsitz an. Von hinten. „Damit uns die Tiere von vorne nicht riechen.“ Viel Platz auf dem Ansitz ist nicht, er macht es sich trotzdem gemütlich, hängt sich ein Fernglas um, zieht sich die Tarnkappe auf. Und wartet.

Die Natur, die Jagd, sie bringt ihn zur Ruhe. „Wenn ich draußen bin, könnte ich auf dem Handy noch mein halbes Büro regeln. Aber das ist dann kein Jagen mehr“, sagt Seyfried. „Wenn ich auf dem Hochsitz hocke, bin ich dazu verdonnert, nichts zu tun.“ Wirklich gar nichts.

„Du sperrst den Tod nicht aus“

Das erde ihn. Und es mache ihm vieles bewusst. „Wenn du hier sitzt, sperrst du den Tod nicht aus. Du siehst, dass Leben und Tod oft nahe beieinander liegen“, sagt er. Und: „Du siehst, dass sich alles permanent verändert.“ Der Wald sähe beim nächsten Ansitz schon wieder anders aus.

Über die kleinen, putzigen Begegnungen mit Waldkauz, Igel und Reh spricht Seyfried gerne. Doch die unschönen Erinnerungen würde er lieber vergessen. Vor 30 Jahren habe er etwa einmal zu riskant geschossen, ein Reh nur verletzt, es nicht getötet. Es im Wald nicht mehr gefunden. „Das geht mir bis heute nahe“, sagt Seyfried.

In der Ferne schreit ein Waldkauz. Äste knacken. Da taucht gut 100 Meter vor dem Jäger ein Reh auf. Seyfried wird es heute nicht schießen. Für die Tour mit dem SÜDKURIER hat er bewusst auf ein Gewehr verzichtet. Ihm geht es vielmehr um den Wald, die Tiere und darum wie alles zusammenhängt – und weniger ums Töten.