Für Verschwörungstheoretiker war das dritte Juli-Wochenende in etwa so wie der Frühlingsanfang für die Motorradfahrer: Plötzlich schwärmten sie alle aus, drehten im Internet fröhlich thesenknatternd ihre Runden. Anlass war das Gedenken an die erste Mondlandung vor 50 Jahren.

Verschwörungstheoretiker sehen das Ereignis als bloßes Täuschungsmanöver. Die Aufnahmen von Neil Armstrongs ersten Schritten im Mondstaub, behaupten sie, habe in Wahrheit ein Hollywood-Regisseur inszeniert. Woher kommt so etwas?

Kampf gegen dunkle Mächte

Die Bregenzer Festspiele widmen sich in diesem Sommer einem literarischen Mythos, der sich als Ursprung unserer modernen Verschwörungstheorie deuten lässt. „Don Quijote“ ist die Geschichte eines im ausgehenden 16. Jahrhundert lebenden Landadeligen, der zu viele Ritterromane gelesen hat.

Die gängigen Erklärungen für die Probleme seiner Zeit hält er für perfide Irreführungen, die nur vom Unwesen der bösen Zauberer ablenken sollen: eine dunkle Macht, die er allein, als tapferer Ritter Don Quijote zu besiegen gedenkt.

Erst Oper, jetzt Schauspiel

In Bregenz hatte dieser Klassiker von Miguel de Cervantes bereits als Oper Premiere. Der Inszenierung der Vertonung von Jules Massenet (in französischer Schreibweise „Don Quichotte“) war freilich nur wenig Lehrreiches über unsere heutige Paranoia zu entnehmen.

Nun begaben sich unter der Regie von Jan Bosse im Theater am Kornmarkt zwei deutsche Schauspielstars auf die Suche: Ulrich Matthes („Der Untergang“) und Wolfram Koch (bekannt aus dem Frankfurter Tatort).

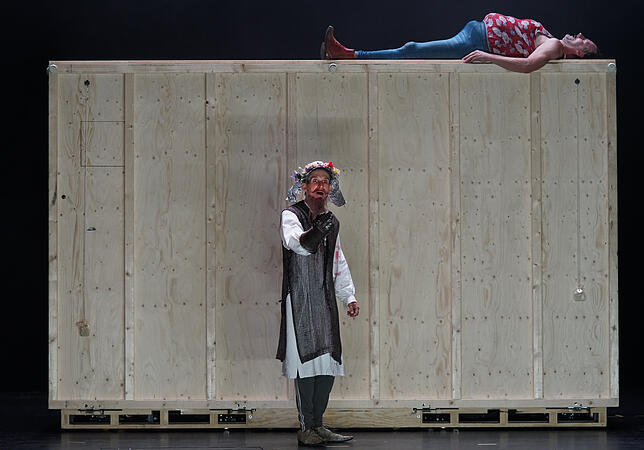

Einsam stehen sie auf der Bühne, mit einer großen, fahrbaren Holzkiste als einzigem Zuhause (Bühne: Stéphane Laimé). Don Quijote (Matthes) trägt – wie es sich für die Anhänger von Verschwörungstheorien gehört – einen Aluhut. Blumenkranz und Rauschebart machen aus ihm einen Guru, der an sämtliche Ideologien Anschluss finden könnte: von Hippies über Islamisten bis hin zur Pegida-Szene.

Sancho Panza (Koch) dagegen ist mit seiner gemütlichen Wampe eher das tumbe Gegenstück zum erleuchteten Führer. Zwar sind ihm dessen fantastischen Märchenerzählungen durchaus suspekt. Aber sie versprechen allemal mehr Erfüllung als der graue Alltag in dieser trostlosen Zeit der Inquisition, Sklaverei und Gewaltherrschaft.

Ausweg aus der Depression

Kein Zweifel: Hier haben zwei von der Gesellschaft Verstoßene ihren Ausweg aus der Depression gefunden. Er zeigt sich in einer Wirklichkeit abseits der öffentlich ausgetretenen Pfade.

Die Wahrheit, wird Don Quijote am Ende sagen, hängt ganz allein von seinem Denken ab: „Wenn ich möchte, dass der Planet von gigantischen Hasen ausgehöhlt ist, die in der Lage sind, die hohen Temperaturen des Erdinneren zu überleben, dann ist das auch so!“

Zauberer sind an allem Schuld

Don Quijote hat diesem Prinzip sein Leben verschrieben. Er kann gar nicht anders, als in voller Überzeugung seiner ritterlichen Sendung Windmühlen als Riesen zu bekämpfen und Hammel als gegnerische Armee. Ob sie es tatsächlich sind, tut nichts zur Sache, auf der Bühne ist nie mehr zu sehen als die elende Kiste, in die sich die beiden nachts zum Schlafen verkriechen.

Das Problematische ist weniger Don Quijotes einsamer Kampf als Sancho Panzas Folgsamkeit. Am Beispiel seines Herrn lernt er, die Wirklichkeit immer zu eigenen Gunsten auszulegen. Ein Kampf ging verloren? Mächtige Zauberer waren schuld!

Ein Kampf wurde zwar gewonnen, doch vom versprochenen Eiland ist nichts zu sehen? Zauberer haben es uns geraubt! Wer so denkt, kann sich auch als Außenseiter der Gesellschaft stets auf der richtigen Seite der Geschichte sehen.

Rationalität ist wenig wert

Können sich Menschen von ihnen keinen Vorteil erhoffen, sind Wissenschaft und Rationalität nur wenig wert. Logische Erklärungen zu Mondlandung oder Klimawandel fruchten nicht, wenn ihre Adressaten sich als Abgehängte, Ausgeschlossene, Vernachlässigte jener Gesellschaft verstehen, die diese Beweise führt.

Wer für sich die Verschwörungstheorie als bequemste Art der Problembewältigung entdeckt, kann selbst schlüssigste Darlegungen noch mit Sokrates kontern: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ als Totschlagargument gegen jede Wissenschaft – sinnlos, mit solchen Diskutanten zu streiten.

Auf der Bühne des Theaters am Kornmarkt gibt sich diese Ableitung allzu früh zu erkennen. Ulrich Matthes mit seinem gleichermaßen bohrenden wie melancholischen Blick ist natürlich die Idealbesetzung für den starrköpfigen Ritter von trauriger Gestalt. Und Wolfram Koch gefällt mit seiner robusten, pragmatischen Art als williger Helfer.

Das alles jedoch ließe sich in weitaus kürzerer Zeit erzählen als den angesetzten zweidreiviertel Stunden. Regisseur Jan Bosse fällt es schwer, dem gewaltigen Epos auf der Bühne eine fassbare Struktur zu verleihen.

Theater gegen Literatur

Die vom Dramatiker Jakob Nolte erstellte Fassung erweist sich dazu als nur bedingt tauglich. Zudem scheint es, als verblassten die Figuren und ihre Geschichten hinter der Spielfreude der Akteure: Großes Theater kann Literatur erschlagen.

Die letzten beiden Vorstellungen von „Don Quijote“ sind bereits ausverkauft. Aber die Bregenzer Festspiele haben bis zum 18. August 2019 noch mehr zu bieten – Informationen zum Programm finden Sie hier.