Wie geht es eigentlich Helden nach Vollendung ihrer Heldentat? Nachdem sie sich beispielsweise im Krieg für ihr Land aufgeopfert haben? Was mit ihnen passiert, sofern sie ihre Heldentat überhaupt überlebt haben, weiß man beispielsweise von Afghanistan-Rückkehrern. Sie entwickeln Angststörungen, Depressionen, Suchtverhalten. Es ist die Seite des Heldenlebens, die Lieder und Heldensagen lieber ausblenden.

Und dann sind da noch die weiblichen Helden. Die gibt es ja auch, schon in der Bibel. Da ist etwa die alttestamentarische Judith, die die Israeliten von der Besatzung durch Holofernes befreit, indem sie sich bei ihm einschmeichelt und ihn dann köpft. Die Enthauptung stellt in der bildenden Kunst über Jahrhunderte hinweg ein beliebtes Sujet dar. Aber wie ging das Leben der realen Judith weiter?

Parallele zur biblischen Judith

Bertolt Brecht war es, der diese Frage stellte. Und er fand eine Antwort ausgerechnet in einem japanischen Theaterstück von Yamamoto Yuzo, das 1929 unter dem Titel „Tragödie einer Frau. Die Geschichte der Ausländerin Okichi“ erschienen war. Brecht sah in der Geisha Okichi, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts in den Dienst des amerikanischen Generalkonsuls begibt, um die Stadt Shimoda so vor der Bombardierung zu bewahren, eine Parallele zur biblischen Judith.

Das Stück blieb jedoch Fragment und wurde erst 2008 in einer rekonstruierten Fassung in Wien uraufgeführt. Titel: „Die Judith von Shimoda“. Nun gibt es sogar eine Oper dazu, von dem argentinischen Komponisten Fabian Panisello. Die Uraufführung fand jetzt bei den Bregenzer Festspielen statt.

Bogen zum Spiel auf dem See

In gewisser Weise schlägt das Stück einen Bogen zum derzeitigen „Spiel auf dem See“, Giacomo Puccinis „Madame Butterfly“. Hier wie da geht es um das Schicksal einer Geisha, das durch die Verbindung mit den amerikanischen Eindringlingen in Japan einen tragischen Ausgang nimmt. Doch während sich bei Puccini die Tragödie trotz der politischen Implikationen im Privaten abspielt, geht es bei Brecht wie so oft um Gesellschaftskritik.

Nicht aus Liebe, sondern um ihre Stadt zu retten, begibt sich Okichi in den Dienst der verachteten Amerikaner. Der Heldenplan geht auf – doch danach ist sie eine geächtete Frau. Sie wird als „Amerikaner-Okichi“ abgestempelt, als Ausländer-Flittchen, verfällt dem Alkohol und landet ganz unten. Das ist also der Teil der Heldengeschichte, den uns die Bibel verschweigt – zumindest in der Interpretation von Brecht, der dafür eigens eine Rahmenhandlung schafft.

Die Bilanz der Bregenzer Festspiele

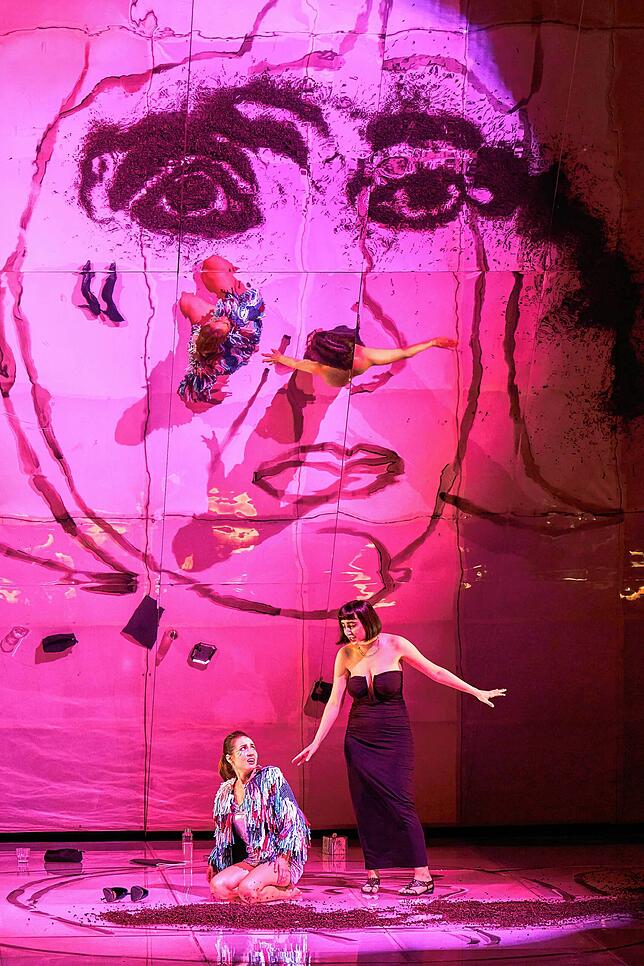

In der Bregenzer Inszenierung erfährt Okichi eine Art Ehrenrettung, indem die Regisseurin Carmen C. Kruse ihre feministische Seite herausstreicht. Der Text gibt das durchaus her. Denn Okichi reflektiert ihre Situation sehr genau und prangert die dahinter stehenden Mechanismen an. „Ich lebe nur noch, um zu zeigen, wie ihr Frauen behandelt in diesem Land“, entgegnet sie auf die zynische Frage, warum sie nicht Selbstmord begeht.

Zeigen, wie Frauen behandelt werden – das wird nun gewissermaßen zu Okichis zweiter Heldentat. Ihr sozialer Abstieg wird so umgewertet, sie wächst zu einer starken Figur heran, die ansatzweise sogar eine Frauenrechtsbewegung initiiert.

Rap-Gesang als Protest

Fabian Panisello hat dafür eine Art Rap-Gesang komponiert, einen rhythmisierten Protest-Song, in den auf der Bühne nach und nach alle Frauen einstimmen. Es ist einer der wenigen Momente, in dem der Komponist dem Stück durch die Musik eine eigene Bedeutungsebene hinzufügt. Man hätte sich mehr solcher Schwerpunktsetzungen gewünscht.

Panisello komponiert im Wesentlichen am Text entlang, hat dafür aber eine eigenwillige Technik entwickelt, die Textverständlichkeit und hoch artifiziellen Gesang miteinander in Einklang bringt. Den Stimmumfang lotet er dabei bis in die Extreme aus. Insbesondere in der Rahmenhandlung nutzt er live-elektronische Mittel, um den reflexiven Charakter auf die eigentliche Handlung zu unterstreichen.

Seine anspruchsvolle Partitur ist beim Amadeus-Ensemble Wien unter Leitung von Walter Kobéra in besten Händen. Durchweg erstklassig ist auch das Gesangsensemble, stellvertretend sei Anna Davidson als Okichi genannt.

Das Regieteam vermeidet (anders als das Spiel auf dem See) jeglichen Japan-Bezug und zeigt die Figuren als Teil einer auch im Kostüm sichtbaren, bunten und heutigen Gesellschaft (Ausstattung: Susanne Brendel). Schließlich wäre das Schicksal der Okichi auch heute noch so oder ähnlich denkbar.

Eine weitere Aufführung findet am 19. August 2023 um 20 Uhr auf der Werkstattbühne statt.