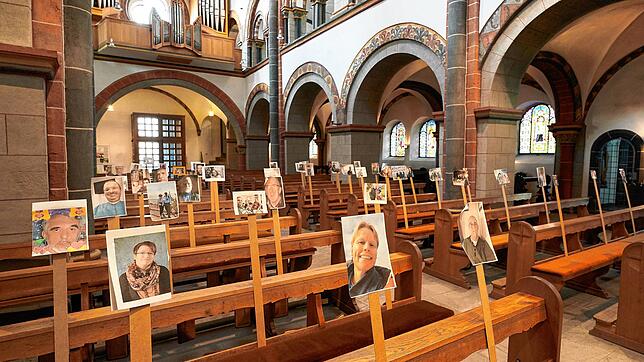

Don Giuseppe vermisste seine Schäfchen. Das wegen der Corona-Krise verhängte Versammlungsverbot zwang auch ihn, vor leeren Kirchenbänken zu predigen. Dann kam dem Priester aus der Nähe von Mailand eine zündende Idee: Er bat die Mitglieder seiner Gemeinde, ihm per E-Mail oder über die sozialen Netzwerke Selfies von sich zu schicken.

Die druckte er aus und klebte sie auf die Sitzreihen seiner Kirche. Seitdem hat er zumindest die Gesichter der Gläubigen beim Gottesdienst vor sich. Mittlerweile sind auch viele deutsche Pfarrer dem Vorbild ihres oberitalienischen Kollegen gefolgt.

Mit Hilfe moderner Kommunikationstechnik haben sich die Kirchen auf eine uralte Praxis zurückbesonnen: Bilder als Stellvertreter von Personen. Gerade im religiösen Kontext besaßen Konterfeis immer schon eine zentrale Funktion. Noch heute werden bei liturgischen Feiern Gemälde, Statuen und Ikonen zärtlich-andächtig berührt oder sogar geküsst. Aber ist die körperliche Intimität mit der Madonna wirklich nur das allerletzte Relikt eines magischen oder mythischen Denkens?

Künstliche Lebendigkeit

Der Kunsthistoriker Horst Bredekamp von der Berliner Humboldt-Universität beschäftigt sich schon ein halbes Wissenschaftlerleben lang mit der Frage, wie und warum Porträts eine künstliche Lebendigkeit zugesprochen wird. Bredekamp erkennt in figürlichen Darstellungen einen „substitutiven Akt“, welcher „Körper als Bilder und Bilder als Körper“ behandle.

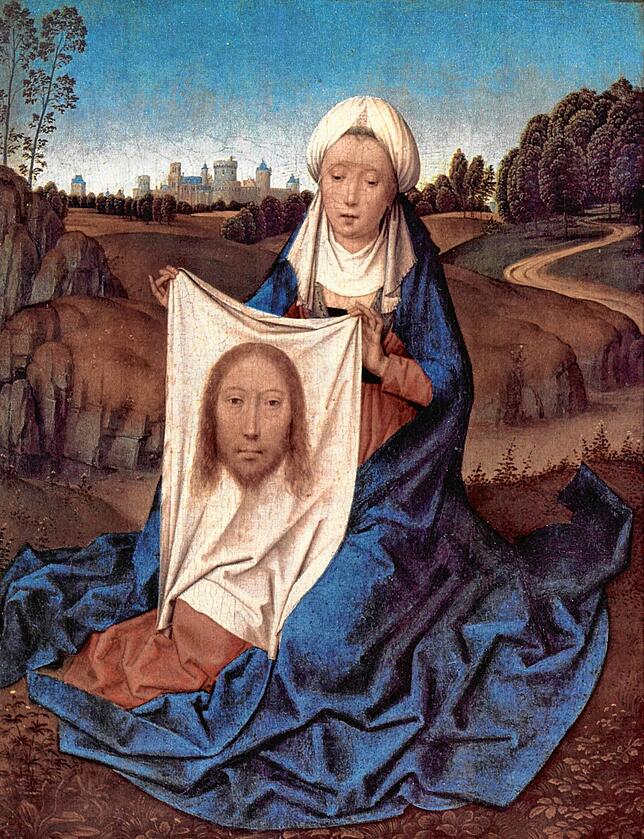

Ausdruck dieses Tauschvorgangs ist neben allerhand frommen Räuberpistolen von Kirchenbildern, die plötzlich angefangen haben sollen zu weinen oder zu bluten, die Legende der heiligen Veronika. Sie vor allem begründet den Glauben an den leibhaftigen Ursprung der Bilder. Das Gesicht auf dem Schweißtuch, in das Jesu während der Kreuztragung angeblich sein gemartertes Antlitz gedrückt hat, wurde als „vera icon“, als wahres Bildnis, zum ikonographischen Prototyp für alle anderen Porträts des Erlösers.

In seinem Werk „Theorie des Bildakts“ hebt Bredekamp hervor, dass vergleichbare Phänomene im profanen Bereich mindestens ebenso fest verankert sind wie im sakralen. So erinnert der Kunsthistoriker an einen alten juristischen Brauch: War ein Delinquent flüchtig, konnte die Strafe ersatzweise an dessen Konterfei vollzogen werden. Ein Kupferstich aus dem frühen 18. Jahrhundert etwa zeigt einen Galgen, an dem das Porträt des Verurteilten baumelt.

Selbst im 21. Jahrhundert müssen Bilder noch manchmal büßen. Nach der Absetzung des irakischen Diktators Saddam Hussein war zu erleben, wie dessen Monumentalskulpturen vom Sockel geholt und zerschlagen wurden. Die Überzeugung, dass porträthafte Repräsentationen keine toten Artefakte sind, hat sich bis in unser Medienrecht gehalten. Schließlich existiert in vielen Staaten ein einklagbares „Recht am eigenen Bild“.

Erklärt die unerklärliche Präsenz bildhaft dargestellter Personen nicht auch unsere Sehnsucht nach dem Porträt? Speziell in Zeiten, wo Kontaktsperren den zwischenmenschlichen Umgang auf ein absolutes Minimum beschränken.

Wenn WhatsApp, Skype oder der Videokonferenzdienst Zoom durch die Pandemie das Geschäft ihres Lebens machen, dann deswegen, weil sie etwas zu bieten haben, was per Telefon oder E-Mail nicht zu bekommen ist: Gesichter. Ohne den Videochat mit den weit entfernt sitzenden Freunden und Verwandten würden vermutlich wesentlich weniger Bürger den virologischen Imperativ des Abstandhaltens respektieren.

Virtueller Bundestag?

Bilder als Statthalter prägen im Augenblick zahllose Bereiche des Alltags, in denen sonst Anwesenheitspflicht herrscht. Neuerdings bittet der Chef auf dem Computerbildschirm zum Personalgespräch, erklärt der Mathelehrer die binomischen Formeln per Liveschaltung, coacht der Coach online. Sogar der Deutsche Bundestag überlegt sich, das eherne Gesetz der leibhaftigen Präsenz seiner Mitglieder aufzuweichen und virtuell zu tagen.

Dabei muss man sich eines vor Augen führen: Videokonferenzen, Webinare oder Online-Vorlesungen sind nichts anderes als digital zum Leben erweckte Porträts. In Bildern steckt tatsächlich das Potenzial, Körper zu ersetzen. Darauf wollte schon der Mythos von Pygmalion hinaus. Der Sage nach entbrannte das Herz des griechischen Skulpteurs so innig für eine schöne Frauenstatue, dass die Liebesgöttin Venus ihm den Gefallen tat, das Standbild in eine Dame aus Fleisch und Blut zu verwandeln. Auch Sex, so die Moral der antiken Verwandlungsfabel, funktioniert zur Not über Medien. Weswegen man Erotik-Seiten wie Youporn wohl ebenfalls zu den Pandemie-Profiteuren zählen darf.

Stellvertreter sind keine Originale

Genau darin liegt aber auch eine Gefahr des coronabedingten Bilderbooms. Psychologen warnen schon lange davor, dass Pornografie zum Beziehungskiller werden kann. Verlagern wir noch mehr soziale Aktivität ins Netz, könnte uns die Nähe, die wir jetzt noch vermissen, irgendwann gar nicht mehr bewusst fehlen. So wie dem an Fertignahrung gewohnten Gaumen das frisch Zubereitete unnatürlich vorkommt, drohen wir über den praktischen Vorteilen von Videochats und Livekonferenzen zu vergessen, dass visuelle Stellvertreter niemals die Originale sind.

Denn selbst die hochauflösendste Darstellung am Bildschirm substituiert das Bedürfnis nach Haut und Haar, nach Stimme, Handschlag und Umarmung allenfalls unvollkommen. Im Übrigen ist auch das vermeintlich authentische Stofftuch der Heiligen Veronika, wie fast alle christlichen Körperreliquien, vielleicht bloß ein Fake-Porträt aus dem Mittelalter. Es gibt kein wahres Bildnis im Falschen.