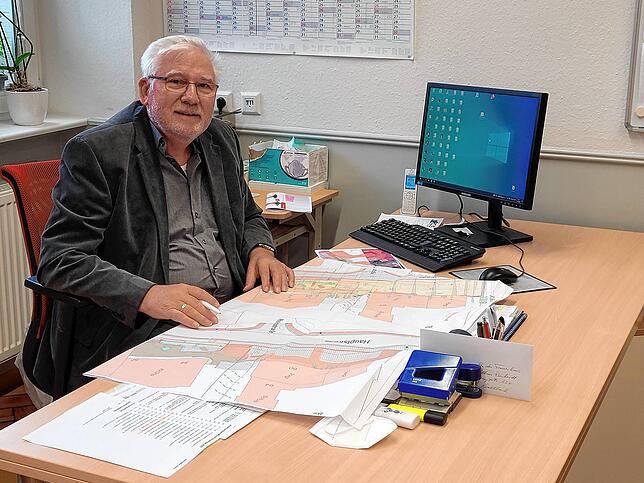

In seiner Schulzeit war er Klassensprecher, im Polizeidienst Lehrgangssprecher und heute ist er Fraktionssprecher im Gemeinderat: Fred Thelen hat immer gesprochen. Dabei fällt ihm genau das schwerer als den meisten anderen. Denn der Wallbacher Ortsvorsteher stottert seit seiner Kindheit.

Der ehemalige Bundespolizist ist damit einer von etwa 800.000 stotternden Menschen in Deutschland. „Ein Trauma, das den Wirren der Nachkriegszeit geschuldet war und mir lange nachging, hat das Stottern vermutlich bei mir ausgelöst“, erklärt der heute 75-Jährige. Näher möchte er nicht darauf eingehen.

Logopädin: Stottern hat viele Ursachen

„Eine traumatische Situation ist häufig Mitauslöser“, bestätigt Ramona Eckert. Die 36-Jährige arbeitet als Logopädin in Bad Säckingen und Görwihl. Sie sagt: „Die Ursachen sind nicht komplett erforscht, wahrscheinlich ist es ein Zusammenspiel vieler Faktoren.“

Häufig bestehe eine genetische Veranlagung, die dann durch eine gestörte Sprachentwicklung oder ein traumatisches Ereignis zum Stottern führe. Fast immer passiere das schon im Kleinkindalter.

Stottern ist bei Kleinkindern keine Seltenheit

„Rund fünf Prozent Zwei- bis Fünfjährigen entwickeln eine normale Unflüssigkeit beim Sprechen“, sagt Logopädin Eckert. Zunächst würden sich drei typische Kernsymptome zeigen: „Die Kinder wiederholen Silben, verlängern einzelne Laute oder blockieren komplett beim Sprechen“, erklärt sie.

Dabei sei den Kindern gar nicht bewusst, dass etwas nicht stimmt. Bei rund drei Viertel der Kinder gehe die Störung wieder weg, die anderen beginnen zu Stottern. Häufig würden sich die Symptome aber nur in bestimmten Situationen zeigen, zum Beispiel unter Stress.

Thelen: „Ich habe mich oft verrückt gemacht“

So ist es auch bei Fred Thelen. Er sagt: „Wenn ich emotional berührt bin oder wenn man versucht, mich anzugreifen, wird es stärker.“ Dem Wallbacher Ortsvorsteher bereiten dann vor allem bestimmte Wörter, die mit den Buchstaben K oder T beginnen Probleme – „blöderweise, weil ich ja Thelen heiße“, scherzt er.

Er habe als Jugendlicher daher lange Zeit Schwierigkeiten gehabt, sich beim Arzt vorzustellen. „Ich habe mich oft schon im Voraus verrückt gemacht“, beschreibt Thelen die Probleme. Jetzt sei das aber anders, die Lebenserfahrung helfe, sagt er: „Ich weiß in solchen Situationen jetzt: Du kannst es!“

Es drohen sozialer Rückzug und Isolation

Logopädin Eckert erklärt: „Viele versuchen, das Stottern zu verstecken. Dadurch entstehen Begleitsymptome, wie das Vermeiden von Blickkontakt, Verkrampfungen und ein Zucken mit dem Kopf.“ Zudem gebe es ein typisches Vermeidungsverhalten: Stotternde lassen bestimmte Wörter weg oder gehen beim Sprechen mit der Stimme hoch, erklärt Eckert.

Im Extremfall drohe sogar ein Rückzug aus der Kommunikation, Angst vor sozialen Situationen und Isolation. „Das ist ein extremer Leidendrucks für Betroffene“, sagt sie.

Wie Fred Thelen unter seinem Sprachfehler litt

„Ich bin in meinem Berufsleben immer unterschätzt worden, denn viele denken, wer stottert ist blöd. Ein Tiefpunkt war, als ich mit 27 zum Beamten auf Lebenszeit ernannt werden sollte“, erinnert sich Thelen. Er habe damals eine Beurteilung und eine Untersuchung beim Amtsarzt gebraucht.

Von dem habe er dann erfahren, dass sein ehemaliger Dienststellenleiter geurteilt hatte, Thelen sei wegen seines Sprachfehlers für den Polizeidienst ungeeignet. „Das war für mich natürlich ein Schlag. Das sind Situationen, die hauen einen im Leben erst einmal runter“, beschreibt er seine damaligen Gefühle.

Rede vor 900 Leuten: „Ein befreiendes Gefühl“

Unterkriegen ließ er sich von solchen Erlebnissen aber nicht: „An Selbstvertrauen mangelt es mir nicht.“ Er habe wegen seines Stotterns nie Minderwertigkeitskomplexe gehabt – zumindest nicht außen. „Wie es in mir drin aussieht oder aussah, ist natürlich eine andere Frage“, gibt er zu.

Er habe das aber immer zu kompensieren gewusst und seinen Sprachfehler nie versteckt. Der Höhepunkt: Eine Rede für die Aachener Polizeigewerkschaft vor 900 Leuten. „Das war ein befreiendes Gefühl. Für mich war das eine Begebenheit, bei der ich gelernt habe: Du kannst trotzdem alles erreichen“, berichtet Thelen, dem man den Stolz über seine Leistungen anmerkt.

Therapien helfen vor allem bei Kindern

Ramona Eckert findet, eine Therapie sei wichtig – aber nicht zwingend. „Vor allem bei Kindern kann der Gang zum Logopäden helfen“, sagt sie. Nach der Pubertät sei eine Heilung aber sehr unwahrscheinlich – eine Therapie helfe dennoch. Eckert erklärt: „Jeder Fall ist individuell. Es gibt daher kein Patentrezept.“

Zunächst schaue sie, welche Probleme ein Betroffener hat und zu welchen Vermeidungsstrategien er neige. Danach helfe es einerseits, Sprechtechniken und Atemübungen zu erlernen, um Verkrampfungen zu verhindern.

Nicht immer ist eine Therapie nötig

Dabei können Patienten üben, einzelne Laute oder ganze Wörter nach Lockerungsübungen zu bilden. Andererseits sei eine Therapie auch wirksam, um den Umgang mit der Sprachstörung zu verbessern, zum Beispiel durch Konfrontation und Akzeptanz. „Es kann sein, dass Patienten üben müssen, zum Bäcker zu gehen oder extra zu stottern, um die Situation auszuhalten“, beschreibt sie das Vorgehen.

Doch nicht jeder brauche eine Therapie. „Wenn jemand selbst einen Weg gefunden hat, damit umzugehen, dann ist das auch gut“, sagt Eckert.

Thelen: „Man braucht Humor“

So wie Fred Thelen, der mit Ende 20 nur wenige Monate in logopädischer und psychotherapeutischer Behandlung war. „Mir hat mehr geholfen, dass ich in der Lage war, Wörter, die mir Schwierigkeiten bereiten, zu umschiffen und andere Begriffe zu suchen“, erzählt er.

Auch habe er sein Leben lang versucht, mehr zu machen und besser zu sein als andere, um sein Handicap auszugleichen. So sei er bei Polizeischulungen immer Lehrgangssprecher geworden und habe sich ehrenamtlich in der DRK-Auslandshilfe und in der Kommunalpolitik engagiert.

„Außerdem braucht man Humor. Und den habe ich – Gott sei Dank – von meiner Mutter mitbekommen. Sie hat mir dadurch vieles im Leben leichter gemacht“, erzählt er. In Gesprächen oder bei Wortmeldungen im Gemeinderat konzentriere er sich besonders auf den Inhalt. „Das hat den Vorteil, dass ich mich nur melde, wenn ich wirklich etwas zu sagen habe“, sagt er lachend.

So kann die Gesellschaft stotternden Menschen helfen

Ramona Eckert rät zu Gelassenheit im Umgang. „Wenn Kinder anfangen zu stottern, sollten Eltern nicht unsicher werden und das kommentieren“, sagt sie. Sie sollten sich stattdessen auf den Inhalt des Gesagten konzentrieren und normal mit den Kindern reden.

„Das Gleiche gilt auch für den Umgang mit Erwachsenen“, erklärt sie. Jemanden auf das Stottern anzusprechen, ihn zu unterbrechen oder aus Ungeduld Sätze zu vollenden, könne dagegen verletzend sein. Eckert rät: „Sprechen Sie mit einem Stotternden genauso wie mit jemandem, der flüssig spricht.“

Thelen: „Meine Frau trifft das mehr als mich“

Und auch Fred Thelen hat einen Wunsch an die Gesellschaft: „Man sollte sich nie über jemanden, der stottert, lustig machen. Denn das trifft denjenigen mehr, als er in dem Augenblick zugibt, selbst wenn er mit lacht.“ Ihm selbst ist es schon so ergangen, als er bei einem Sketch an Fasnacht nachgemacht worden sei.

„Das war eine Gratwanderung, weil der Sketch zwar gut gemacht war und ich viel Humor habe. Aber als Betroffener ist man dennoch verletzt“, beschreibt er seine Gefühle in solchen Momenten. Er lasse so etwas über sich ergehen. „Aber meine Frau trifft das mehr als mich“, sagt er.