Frühjahr 1934: Das NS-Regime hatte sich seit einem Jahr auch in Konstanz restlos durchgesetzt. Oberbürgermeister Albert Herrmann und Bürgermeister Leopold Mager (beide NSDAP) führten die Stadtverwaltung straff. Mit „eisernem Besen“ hatte zudem der ruppige NSDAP-Kreisleiter Eugen Speer die Gleichschaltung aller Gemeinderäte im gesamten Landkreis durchgesetzt, auch in Wollmatingen.

Doch an den Realitäten kamen auch die neuen NS-Machthaber nicht vorbei. Die Grenzstadt war nämlich stark verschuldet und verfügte über eine recht bescheidene Gemarkung im Umfang von lediglich 1284 Hektar Fläche. Konstanz schien eine „Stadt ohne Raum“ zu sein, die nach dem Willen der NS-Stadtspitze in den nächsten Jahren zum „Bollwerk des Deutschtums, zur Ehrenpforte und Visitenkarte des Reiches“ umgewandelt werden sollte.

Dazu musste sie freilich wachsen. Die Eingemeindung von Allmannsdorf war bereits 1915 erfolgt, der Volksmund sprach von der „schönen Braut“. Nun wandte man sich der „reichen Braut“ zu, nämlich dem politisch eigenständigen und zudem finanzstarken Industriedorf Wollmatingen, das damals 3000 Einwohner zählte.

Die nordwestlich der Stadt gelegene Gemeinde verfügte über eine Gemarkung mit einer Fläche von 1711 Hektar, auf deren östlichem Zipfel sich mit dem Textilunternehmen Stromeyer der größte Konstanzer Industrieproduzent angesiedelt hatte. Die ausgedehnten Wollmatinger Flächen, die sich parallel zum Seerhein erstreckten, boten der Stadt Konstanz die einzig realistische Möglichkeit, zukünftig neue Industrie anzusiedeln.

Und womöglich im Wollmatinger Ried einen großen Hafen anzulegen – unter der Maßgabe, dass eine Schiffbarmachung des Hochrheins ab Basel umgesetzt würde. Für die wirtschaftliche Entwicklung der notleidenden Grenzstadt war somit die Wollmatinger Gemarkung von zentraler Bedeutung.

Rückendeckung vom Innenminister

Bereits im November 1933 hatte Oberbürgermeister Herrmann mit dem Wollmatinger Bürgermeister Etspüler wegen einer möglichen Eingemeindung Kontakt aufgenommen. Zumindest ein Teilerfolg wurde schnell erzielt. Im Wollmatinger Gewann Haidelmoos konnte die Stadt schon bald ein größeres Siedlungsprojekt realisieren.

Doch ansonsten gab sich Ernst Etspüler sehr reserviert, weshalb sich Albert Herrmann in Karlsruhe beim damaligen Innenminister Karl Pflaumer (NSDAP) Rückendeckung holte. Der erkannte „die Zweckmässigkeit und Notwendigkeit und Unaufschiebbarkeit einer Eingemeindung von Wollmatingen“ an. Pflaumer war bereit, notfalls staatlichen Zwang auszuüben.

Derart gestärkt fuhr Albert Herrmann an den Bodensee zurück. Der Oberbürgermeister erhöhte nun den Druck auf Wollmatingen, indem er in den drei in der Stadt erscheinenden Tageszeitungen eine gleichlautende Notiz veröffentlichen ließ. Die Leserschaft wurde darüber informiert, dass die Stadtspitze „die Angelegenheit der Eingemeindung nunmehr einer Entscheidung“ zuführen werde.

Überwältigende Mehrheit dagegen

In Wollmatingen war eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung gegen eine Eingemeindung in das hochverschuldete Konstanz. Selbst innerhalb der dortigen NSDAP-Ortsgruppe sprach sich „die erdrückende Mehrzahl“ gegen eine Eingemeindung aus. Nun riss der als cholerisch und brutal geltende Kreisleiter Speer das Heft des Handelns an sich.

Er wurde zur zentralen Figur in der Frage einer Zwangseingemeindung. In einer Bürgerversammlung vom 4. März 1934 drohte er „in knapper, markiger Rede“ ganz unverhohlen: „Ich kann Ihnen schon im Voraus sagen: Wollmatingen wird eingemeindet.“

In der Folgezeit formierte sich in Wollmatingen Widerstand. Anonyme Briefe kursierten, die der überführten Verfasserin bald schon als Vergehen gegen die „Verordnung zur Abwehr heimtückischer Angriffe“ zur Last gelegt werden sollten. Die 30-jährige Kellnerin wurde am 13. Juni 1934 verhaftet und später in der Heilanstalt Reichenau untergebracht.

Fast zeitgleich wurde in einem Wollmatinger Gasthaus hinter verschlossenen Türen und verhängten Fenstern eine Unterschriftenaktion gegen die Eingemeindung gestartet. Mehr noch: Der frühere NSDAP-Ortsgruppenleiter reiste nach München ins „Braune Haus“, um sich zu beschweren. Das zeigte Wirkung.

Der Sonderbeauftragte Gustav Oexle, ehemaliger Ratsschreiber in Nußdorf, besuchte seine alte Heimat am Bodensee, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Als einer von sechs „Beauftragten der Parteileitung“ unterstand er direkt Rudolf Heß, dem Stellvertreter des Führers Adolf Hitler in der Parteileitung. Oexle habe sich in Wollmatingen – so wurde gemutmaßt – zu der Behauptung verstiegen, eine Eingemeindung könne nur vollzogen werden, wenn 75 Prozent der Einwohner sich dafür aussprächen.

Dieser Aussage trat der ihn begleitende Konstanzer NSDAP-Fraktionsvorsitzende Eugen Maier, der spätere Bürgermeister der Reichenau (1936-1945), entschieden entgegen: „Die Frage der Eingemeindung werde durch den Herrn Reichsstatthalter entschieden, irgend eine andere Stelle sei zu einer Entscheidung nicht befugt“. Doch der badische Gauleiter und Reichsstatthalter Robert Wagner brauchte gar keine Entscheidung mehr zu treffen, der Druck auf Wollmatingen war zwischenzeitlich übergroß geworden.

Keine Freude in den Gesichtern

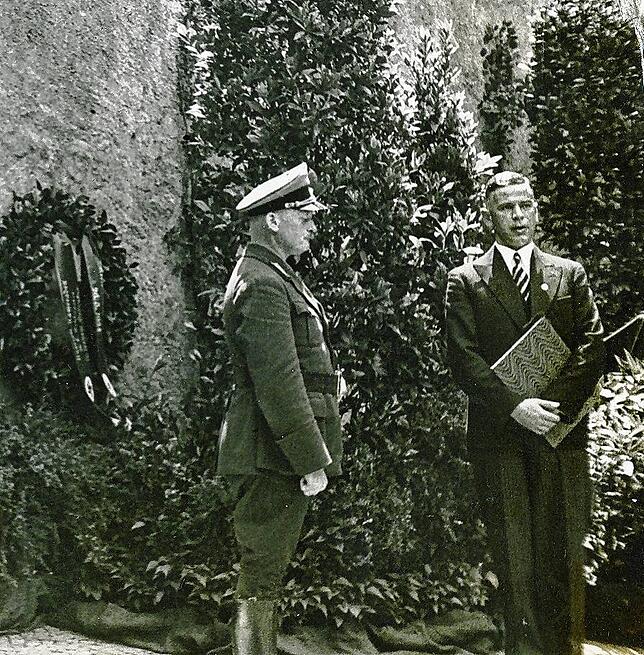

Notgedrungen musste der vielfach unter Druck gesetzte Bürgermeister Etspüler am 27. Juni 1934 einen entsprechenden Vertrag unterzeichnen, damit die Zwangseingemeindung zum 1. August 1934 in Kraft treten konnte. Wohlweislich verzichtete man sowohl in der Stadt als auch in Wollmatingen selbst auf jegliche Feierlichkeit. Die Eingemeindung wurde vielmehr als einfacher Verwaltungsakt ohne Öffentlichkeit im historischen Rathaus in der Kanzleistraße vollzogen.

Hier im Ratssaal waren am 1. August 1934 sämtliche Vertreter des örtlichen NS-Herrschaftssystems auf einer Feier im geschlossenen Kreis anwesend: Der Oberbürgermeister, der Bürgermeister, der Landeskommissär (das entsprach einem heutigen Regierungspräsidenten), der NSDAP-Kreisleiter, die NS-Gemeinderäte und Vertreter von Wollmatingen. Freude war in den Gesichtern der Anwesenden nicht zu erkennen, wie das Foto belegt. Jedermann im Saal war sich des Charakters der Zwangsmaßnahme nur zu bewusst.

Der Autor: Jürgen Klöckler ist Leiter des Konstanzer Stadtarchivs und Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Konstanz. Weiterführende Literatur: Jürgen Klöckler, „Selbstbehauptung durch Selbstgleichschaltung. Die Konstanzer Stadtverwaltung im Nationalsozialismus“, Ostfildern 2012, Seiten 254-260.