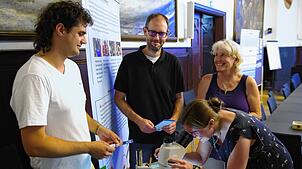

Radolfzell wächst und es fehlt an Wohnraum. Doch wie sollte oder müsste in der Stadt zukünftig gebaut werden, um den Bedarf zu decken? Welche Art von Wohnungsbau braucht Radolfzell? Und was wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger? Bei der ersten Veranstaltung des Dialogforum Wohnen, das im Milchwerk stattgefunden hat, haben rund 120 Teilnehmer erste Ideen und Anregungen zu diesen Themen gesammelt.

Dialog zwischen Bürgern und Fachleuten

In der Veranstaltungsreihe sollen Bürger und Fachleute gemeinsam ein Handlungsprogramm für die Verwaltung und den Gemeinderat aufstellen. Ziel ist die Erarbeitung einer Strategie für die künftige Wohnungsentwicklung in der Stadt, welche alle wichtigen Fragestellungen des Wohnungsbaus einschließt sowie Zielsetzungen und konkrete Maßnahmenpakete formuliert. Es geht darum, zu definieren, was in Zukunft gebaut wird, wieviel Wohnraum generell benötigt wird und welchen Gruppen man in Zukunft Wohnraum zur Verfügung stellen wird.

Manche Parameter davon kann man aus der Stadt heraus kaum verändern, andere wiederum sehr wohl. Wie eine jüngste Erhebung ergeben hat, ist bis zum Jahr 2030 in jedem Fall mit einem deutlichen Anstieg der Radolfzeller Bevölkerung zu rechnen. Die Statistiker haben berechnet, dass in sieben Jahren rund 35.000 Menschen in Radolfzell und seinen Teilorten leben werden, was einem Anstieg von elf Prozent entspricht. Ortsteile mit Neubaugebieten wie Markelfingen werden sogar um mehr als 20 Prozent anwachsen.

Aktuell sind 628 Wohnungen in Planung

Die Anzahl der notwendigen Wohnungen sei daher schlichte Mathematik, wie Angelique Augenstein, Leiterin des Dezernates Nachhaltige Stadtentwicklung und Mobilität, auf der Veranstaltung erklärte. Die Wohnraumanalyse gehe dabei von 1800 Wohneinheiten aus. 628 davon sind bereits aktuell in der Umsetzung. Weitere 729 befänden sich nach ihrer Aussage in der Verfahrensplanung. Darin nicht eingerechnet sei der Wohnungsbedarf, der sich durch Flüchtlinge ergebe.

Grund genug also, sich intensiv mit der Frage zu beschäftigen, wo und wie man in Zukunft in Radolfzell Wohnraum schaffen kann. Das die Ressource Boden im Sinne der Fläche begrenzt ist, muss in diesem Zusammenhang nicht erwähnt werden. Radolfzell ist förmlich von Naturschutzgebieten umzingelt und kann sich in den Außenbereichen nur sehr eingeschränkt ausdehnen.

Wunsch nach Wohnungsbaugesellschaft ist noch immer da

In dem Dialogforum sollte es primär darum gehen, was es in Zukunft bei der notwendigen Erstellung von Wohnraum zu beachten gilt. Dazu hatten sich drei Diskussions- und Austauschgruppen gebildet: Unter dem Themenschwerpunkt Zielgruppen und Wohnformen formulierten die Teilnehmer Aspekte wie die Nutzung des Bestandes, den Bedarf an kleineren Wohnungen und ein generell besser differenziertes Angebot, um die unterschiedlichen Bedürfnisse abdecken zu können. Zudem wurden hier der Bau von sozialem Wohnungsbau und der Wunsch nach einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft genannt.

Im Bereich des geförderten Wohnungsbau ist Radolfzell aktuell und in der näheren Zukunft eher schwach aufgestellt. Bis ins Jahr 2025 gibt es 59 Sozialwohnungen, danach sinkt die Anzahl trotz steigender Nachfrage noch weiter.

Innen- vor Außenentwicklung

Für den Schwerpunkt Ökologie und Bauland wurden mehr Grünflächen zum Erhalt des Kleinklimas gefordert. Generell solle der Bestand besser genutzt werden und die Regelung Innen- vor Außenentwicklung gelten.

Konkret wurde der Verzicht auf Einfamilienhäuser gefordert. Für den Schwerpunkt Städtebau und Freiraum wünschten sich die Teilnehmer eine Bewahrung des Kleinstadtcharakters, deren Quartiere stärker in den Vordergrund rücken sollen. Als generelle Formel einigte man sich auf den Grundsatz „Lieber höher als breiter“, wie es bei der Präsentation der Ergebnisse hieß.

Sämtliche Punkte werden nun von einem Fachbüro ausgewertet und für die künftigen Veranstaltungen aufbereitet. Der Ablaufplan sieht eine Diskussion der Grundsätze noch vor der Sommerpause vor. Der Beschluss soll noch in diesem Jahr fallen.