Es muss irgendwann in der Zeit vom 16. bis 20. November 2020 passiert sein. In diesen Tagen hat Mathias Reyher auf der Corona-Intensivstation in Donaueschingen gearbeitet. Dann hat sich der Anästhesist mit dem Coronavirus infiziert – wie genau, ist unklar. Auf der Station wird das Hygienekonzept streng eingehalten, regelmäßige Abstriche, Schutzanzüge und Vorsicht sind selbstverständlich. Es traf den 48-jährigen Oberarzt. Er erkrankte an Covid-19.

Drei Monate nicht arbeitsfähig

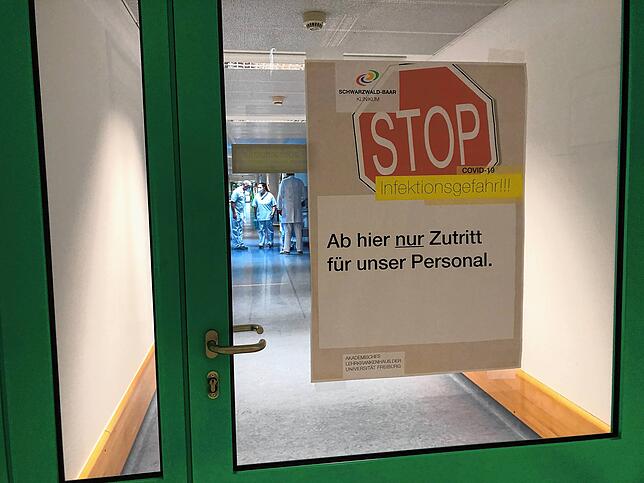

Seitdem sind rund drei Monate vergangen. Und mittlerweile sitzt Reyher wieder an seinem Schreibtisch im Schwarzwald-Baar-Klinikum. Dort ist er der Transplantationsbeauftragte. Pro Tag ist er derzeit drei Stunden vor Ort, um seiner Arbeit nachzugehen. Wiedereingliederung nennt sich dieser Zeitraum. Die gibt es, wenn jemand etwa nach einem krankheitsbedingten Ausfall noch nicht voll belastbar ist, und langsam wieder an den Arbeitsalltag gewöhnt werden muss. Arbeit gibt es für Reyher genug, in seiner Abwesenheit kam einiges zusammen. Drei Monate war er wegen Covid-19 nicht arbeitsfähig.

Etwa eine Woche arbeitet Mathias Reyher jetzt wieder. Nach den drei Stunden am ersten Tag muss er sich mittags Zuhause ausruhen: „Ich merke das schon.“ Ungewöhnlich für jemanden, der es gewohnt ist, Vollzeit zu arbeiten.

Wochenweise auf der Intensiv

Dass es dem Arzt jetzt wieder gelingt, überhaupt drei Stunden zu arbeiten, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und vor geraumer Zeit sah das noch vollkommen anders aus. Reyher arbeitet als Anästhesist regelmäßig auf den Intensivstationen des Klinikums, hat eine entsprechende Zusatz-Ausbildung. „Im Rahmen der Covid-Pandemie sind Anästhesisten Spezialisten für die Beatmung“, erklärt er. Wochenweise wird Dienst in der Intensivmedizin geschoben. So auch in Donaueschingen.

„Es war erschreckend“

Die Woche im November war eine, in der die Infektionszahlen in die Höhe schnellten, erinnert sich Reyher. Die Normalstation voll belegt, der erweiterte Bereich voll und auch die Intesivstation ständig voll. „Wir bekamen auch von außerhalb ständig anfragen, ob wir Patienten aufnehmen können.“ Die meisten Patienten kamen damals aus Reha-Einrichtungen und Kliniken. Selten direkt von Zuhause. All jene im Intensivbereich kommen mit extrem schwerem Krankheitsverlauf: „Es war erschreckend. Normal ist es auf der Intensivstation bei zwei bis drei Patienten kritisch. Hier war es bei allen so“, sagt Reyher. Eine Masse an Schwerstkranken, nicht einer bei dem man sagen könnte: „Das läuft irgendwie.“

Schwer zu schaffen

Das habe auch dem Personal schwer zu schaffen gemacht. Nicht nur dem Mehraufwand durch die Schutzmaßnahmen, sondern auch das menschliche Leid. Eine Pflegekraft ist für zwei Patienten zuständig. Der Kontakt zu den Angehörigen erfolgt fast ausschließlich per Telefon: „Die hatten viel Verständnis für uns als Personal. Sie haben einen Informationsbedarf und natürlich auch die Sorge. Dennoch waren sie sehr rücksichtsvoll und diszipliniert“, so Reyher.

Den Körper unterstützen

Beim Kampf gegen Covid-19 versuchen die Ärzte den Körper ihrer Patienten soweit es geht zu unterstützen: „Wir unterstützen das Herz-Kreislauf-System, es wird beatmet. Wenn die Organe ausfallen unterstützen wir etwa mit Dialyse oder Hämofiltration.“ Viele Medikamente werden empfohlen, von denen man sich Hilfe verspricht. Patienten bekommen viele Vitamine zur Stärkung.

Kognitive Probleme

Was besonders bei älteren Patienten dazukomme: Kognitive Probleme. Einerseits generell durch die Situation auf der Intensivstation, andererseits sorge Covid-19 für Beeinträchtigungen. Mancher reiße sich die Beatmungs-Maske vom Gesicht, weil er nicht versteht, was geschieht. „Das erschwert alles und wird zu einem Verlaufsproblem. Der Patient kann nicht richtig mitmachen.“

Eine Horrornacht

Als Reyher nach der Woche in Donaueschingen wieder in Villingen ist, fühlt er sich am Montag bereits nicht sonderlich wohl: „Als Arzt rationalisiert man da viel weg. Es gibt dann eben andere Gründe für Kopfschmerzen.“ Regelmäßig wird das Personal getestet. Mittwochs hat Mathias Reyher leichte Kopfschmerzen, fühlt sich müde. Der Test ist negativ. Dann erlebt er „eine Horrornacht“. Von Donnerstag auf Freitag kann er nicht schlafen. Der nächste Schnelltest zeigt sofort ein positives Ergebnis. „Es wurde dann noch gleich ein PCR-Test gemacht, ich bin dann sofort nach Hause.“

Isolation zu Hause

Seine Lebensgefährtin brach einen Tag zuvor in eine Reha-Klinik auf und muss direkt wieder nach Hause. Dann der Anruf bei den Schulen der Kinder. Versorgt wird die Familie schließlich von Reyhers großem Sohn, der in Tübingen studiert und regelmäßig Einkäufe vorbeibringt. Reyher selbst isoliert sich im Schlafzimmer. Erst in der zweiten Woche kommt er mit Maske wieder in die anderen Räume: „Erst fühlte ich mich leicht grippal, dann ging es mir deutlich schlechter“, beschreibt er. Wahnsinnige Kopfschmerzen plagen ihn, tagsüber „vegetiert“ er vor sich hin, nachts kann er vor Gliederschmerzen nicht schlafen.

Totale Erschöpfung

Es vergeht geraume Zeit, bis es langsam besser zu werden scheint. Gelegentlich dreht er eine Runde im Garten und merkt, wie ihm die Puste ausgeht. „Am letzten Tag der Quarantäne hab ich mich super gefühlt und richtig darauf gefreut, auf den Markt zu gehen.“ Eine halbe Stunde ist er auf dem Markt. Wieder Zuhause fühlt er sich schlecht: „Ich habe gemerkt, wie mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde.“ Was folgt ist totale Erschöpfung. Gliederschmerzen. Ständige Schmerzen in der Brust. Konzentrations- und Wortfindungsstörungen. „Eine Schauspielerin sprach mal von Gehirnnebel. Es war, als wäre Watte im Kopf“, beschreibt der 48-Jährige. Das Aufstehen fühlt sich normal an, „nach dem Frühstück musste ich mich wieder ablegen.“ Ihm wird auch gesagt, seine Stimme klinge anders. Im Januar will er seinem Hausarzt erklären, wodurch er geplagt wird, bestimmte Begriffe wollen ihm nicht einfallen.

Nervliche Grenzen

Ende Januar beginnt Reyher mit leichtem Aufbautraining, macht Konzentrations-Übungen „ich habe etwa jongliert, viel gelesen.“ Beim Homeschooling mit den Kindern merkt er, wie er schnell an seine nervlichen Grenzen kommt. Zu schnell. Schließlich ist der Nebel von einem Tag auf den anderen verschwunden. Im Kollegenkreis habe es auch den ein- oder anderen erwischt. Einige mit mildem Verlauf, einige, die ebenfalls härter getroffen wurden.

Empört bis erschüttert

Für Leugner der Krankheit hat er keine Sympathie: „Teilweise bin ich da empört bis erschüttert. Es reicht, wenn sie die Patienten auf der Intensivstation sehen.“ Solche Meinungen besitzen wenig Grundlage: „Es liegt auch daran, dass sie in den sozialen Medien einfach herausposaunt werden.“ Es handle sich derzeit um eine Katastrophe, die man eben nicht gewohnt ist. „Es ist auch nicht so, dass Zweifler ein Formular unterschreiben, dass sie im Fall einer Erkrankung auf Behandlung verzichten. Auch sie kommen. Und wir helfen ihnen.“

Die zweite Welle

Die erste Welle im Frühjahr 2020 habe man gut überstanden. Im Klinikum habe man sich frühzeitig sehr gut auf Covid-19 vorbereitet: „Sie ist dann flach durchgegangen. Wir haben damals ja sogar Patienten aus Frankreich aufgenommen und versorgt.“ Auf die zweite Welle waren sei man zwar gedanklich vorbereitet gewesen, „aber die Realität war für alle Beteiligten dann sehr belastend.“