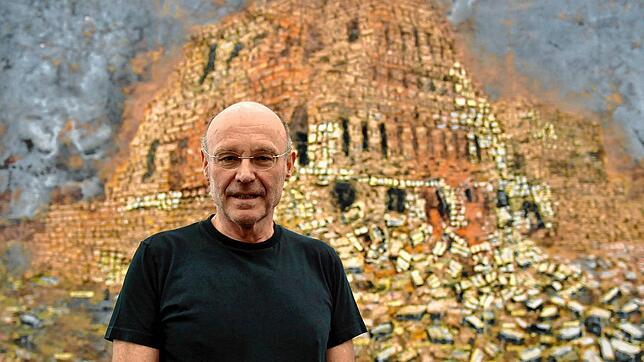

In einem Augenblick des Hochmuts, vielleicht, setzte er seine Biografie mit der Biografie Deutschlands gleich – Anselm Kiefer, von ihm ist die Rede, heute wird er 75. Er hatte den Mut, diesen Vergleich zu ziehen, auch wenn ihm Kunstkritiker wie Werner Spies eine „Überdosis an Teutschem“ attestieren.

„Denker der Kunst“

In seinem gesamten künstlerischen Schaffen beschäftigt sich der gebürtige Donaueschinger, der in Frankreich lebt („Das Verlassen eines Landes ist eine Art Hygiene“), mit der Vergangenheit auseinander. Genauer: Mit den Bruchlinien deutscher Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Insofern ist Kiefer nicht nur ein „Denker der Kunst“, wie er genannt wird, sondern auch ein politischer Künstler. Dieser Hochmut wird nicht zum Fall.

Kiefer ist ein Erzähler, auch wenn er kein literarisches Ouevre vorzuzeigen, und angesichts der kriegerischen Welt keine wortgewaltigen (und vergeblichen) Friedensappelle formuliert hat. Seine grauen, mit Asche und Stroh bedeckten skulpturalen Landschaftsbilder, seine in Gipsmäntel gehüllten Sonnenblumen haben immer etwas mit Zerstörung, Chaos und Katastrophen zu tun.

Dass er 2008 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten hat, galt seinem Engagement für die Lesekultur und die sinnliche Existenz von Büchern. Mit „Zweistromland“ (1986-89) hat Kiefer ein monumentales Regal errichtet, das von Bleirohren flankiert wird und 140 bleierne Bücher enthält. Blei ist das Material, das er lange Zeit favorisierte. Hier muss auch an die Folianten erinnert werden, die in vielen Arbeiten auftauchen („Volkszählung“, 1991). Will sagen: Der Maler und Bildhauer macht aus dem Betrachter einen Leser. Bücher spielen für ihn auch deshalb eine wichtige Rolle, weil sie Träger von Wissen und Erinnerung und damit von Geschichte sind.

Wachs in den Ohren

Kiefer, der Erzähler, berichtet auffallend oft von seiner Geburt, die als unschuldiger Anfang seiner Geschichtsversessenheit verstanden werden darf. Geboren wurde er als Sohn des Wehrmachtsoffiziers und Kunsterziehers Albert Kiefer und seiner Frau Cilly am 8. März 1941 in Donaueschingen, „im Keller des Krankhauses“, zwei Monate vor dem Ende der braunen Herrschaft. Seine Eltern haben ihm Wachs in die Ohren gesteckt, um dem Säugling den Lärm detonierender Bomben zu ersparen – das Nachbarhaus wurde zerstört. Odysseus stopfte sich bekanntlich Wachs in die Ohren, um nicht dem Gesang der Sirenen zu erliegen. Kiefer kennt Homers Epos.

Das Kind spielte später in den Trümmern. „Für mich waren Trümmer nichts Negatives“, sagte Kiefer in einem Interview, „sie waren mein einziges Spielzeug“. Wohl deshalb nutzt er sie, so von den Folgen von Nationalsozialismus und Weltkrieg geprägt, auch als Ausgangspunkt seiner künstlerischen Arbeit. Er will neue Zusammenhänge schaffen.

Vor dieser Werkphase liegt ein Ereignis, dass ihn berühmt und auch berüchtigt machte. Noch als Kunststudent – Kiefer studierte in Freiburg, Karlsruhe und als Beuys-Schüler in Düsseldorf, lebte aber im Odenwald – machte er sich im Mantel, in Reithosen und Stiefeln seines Vaters, die dieser als Offizier an der Front getragen hatte, auf Spurensuche durch halb Europa und posierte vor idyllischen Landschaften, antiken Gräbern oder im Amphitheater mit dem Nazi-Gruß.

Heikles Feld der Nazisymbolik

Der angehende Künstler hatte sich die Gretchenfrage „Was hätte ich damals getan?“ gestellt. Er wollte das Unvorstellbare in sich abbilden, aber in einem Selbstversuch prüfen, ob Kunst nach dem Holocaust noch möglich war. Kiefer war damit der erste deutsche Künstler nach dem Zweiten Weltkrieg, der sich auf das heikle Feld der Nazisymbolik begab, vor Georg Baselitz und noch länger vor Jonathan Meeses „redundantem“ Theater.

Als Kiefer 1969 Fotos und Bilder der Spuren- und Identitätssuche in einer Ausstellung unter dem Titel „Besetzungen“ zeigte, war der Skandal perfekt. Kritiker nahmen seine Aktion als „Teufelsaustreibung mittels Affirmation“ wahrgenommen. Den Höhepunkt der Debatte brachte 1980 die Biennale in Venedig. Kiefers Bilder schockierten zugleich Publikum und Experten. Von „martialischem Deutschtum“ war die Rede, von angeblich „tiefbraunen Schichten“ in den Bildern. Sie verstanden seine Trauer- und Erinnerungsarbeit nicht. Heute ist das gänzlich anders.

„Straffrei“ kommt Kiefer dennoch nicht weg. Moniert wird an seinem Werk, dass es im Unbegreiflichen bleibt, im Zwielicht der Anspielung, im voluminösen Raunen, das den Tiefsinn, den es verspricht, nicht einlösen kann.

Fixierung aufs Trauma

Richtig ist aber, dass sich niemand mehr über den Mythensammler Anselm Kiefer aufregt. Mit dem räumlichen Abstand zur Heimat hat sich seine Fixierung auf das Trauma der nationalsozialistischen Vergangenheit gelegt. Sein Blick richtet sich auf die christliche Mystik und die jüdische Kabbala, aber auch der Kosmos beschäftigt ihn. Dass ihn die Franzosen mehr lieben, als die Deutschen nimmt Kiefer hin. Er ist versteht sich nicht nur als Weltkünstler, sondern auch als Weltbürger.