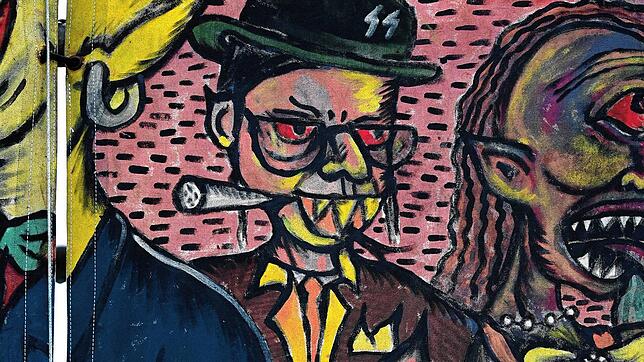

Ein Schwein mit Davidstern und „Mossad“-Schriftzug fällt in Deutschland nicht vom Himmel. Nicht mitten hinein in die wichtigste Ausstellungsreihe für zeitgenössische Kunst. Erst recht nicht auf ein Bild, das zu den prominentesten auf dem gesamten Ausstellungs-Areal zählt. Und schon gar nicht neben eine zähnefletschende Figur mit SS-Runen auf dem „Judenhut“.

Nein, ein solches Schwein und eine solche Figur – lupenreine Analogien zur Bildsprache der „Stürmer“-Karikaturen im Dritten Reich – können nur den Tiefpunkt einer längeren Entwicklung markieren. Welche Weichenstellungen also führten zu dieser Entgleisung in Kassel?

Aufs falsche Gleis geraten

Die letzten Kilometer des Bahngleises hat der Bundespräsident bereits zur Eröffnung der documenta (wohlgemerkt noch bevor das Bild zu sehen war) in bemerkenswerter Schonungslosigkeit analysiert. Da waren die sich mehrenden Hinweise auf einen bestenfalls sorglos zu nennenden Umgang mit Israel-feindlichen Gruppen. Da war die auffällige Abwesenheit israelischer Künstler im Ausstellungsprogramm. Und dann gab es die Absage einer Diskussionsrunde, auf der all das hätte zur Sprache kommen sollen.

Doch wenn aus dem Tiefpunkt für die documenta nicht ein Endpunkt werden soll, gilt es, nicht nur die letzten Weichenstellungen zu betrachten. Der Zug ist nämlich nicht erst vor einem halben Jahr aufs falsche Gleis geraten.

Überforderung war Sinn der Sache

Als der Kasseler Kunstpädagoge Arnold Bode 1955 die erste documenta veranstaltete, war Überforderung noch Sinn der Sache. Von der abstrakten Malerei über Informel und Op-Art bis zur neuen Video-Asthetik: Stets ging es um das Erfahren eigener Wahrnehmungen und das Erkunden von Deutungsräumen. Noch 2007 erklärte documenta-Kurator Roger Bürgel, die Besucher seien eingeladen, sich „mit Kunst zu beschäftigen, die sich selten einfach, häufiger gar nicht verstehen lässt“. Das Vergnügen eines Ausstellungsbesuchs liege „jenseits rationalen Verstehens“.

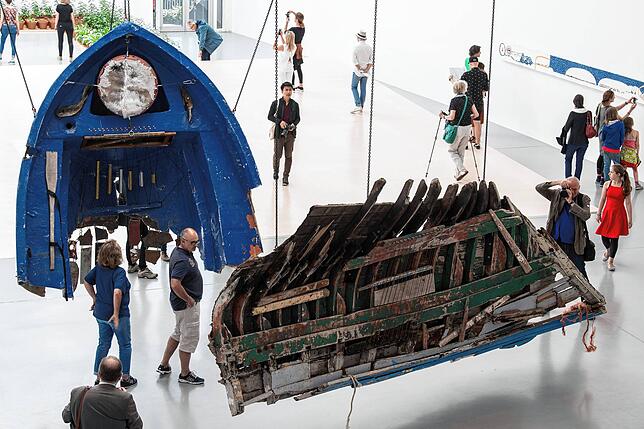

Doch dann kamen die Aktivisten und mit ihnen die Moral. Aus dem offenen Wahrnehmungsprozess wurde der geschlossene Appell. So geriet bereits die von Adam Szymczyk kuratierte documenta 14 zu einem einzigen Protest gegen Vertreibung. Mal mahnten Wrackteile von Flüchtlingsbooten, mal war es Stacheldraht von den EU-Außengrenzen. Dieses Mal reden uns Installationen aus in Afrika gelandetem Zivilisationsmüll ins Gewissen. Deutungsräume? Betroffenheitsbefehl!

Antisemitismus ausgerechnet auf dem Hochfest der Moral, das scheint nur auf den ersten Blick paradox. Auf den zweiten erweist es sich als logische Folge. Wenn nämlich Moral bei einer Ausstellungsreihe zum entscheidenden Kriterium wird, gehört statt des klassischen Alleinherrschers ein ganzes Künstlerkollektiv ins Kuratorium. Dann muss dieses Kollektiv (die indonesische Organisation Ruangrupa) unbedingt aus einem postkolonialen Kontext stammen. Und in letzter Konsequenz ist auch das in diesem Kontext zum Ausdruck kommende Wertegerüst zu tolerieren.

Antisemitismus-Gefahr ist nicht gebannt

Denn gerade im selbstlosen Zuhören, in der Zurückhaltung gegenüber den Nachkommen einstiger Opfer des Kolonialismus besteht die zentrale Forderung der Identitätspolitik unserer Zeit. Wo Diskriminierung beginnt, wo sie aufhört und in welchen Formen sie stattfindet: Darüber soll allein der Unterdrückte sprechen dürfen. Keinesfalls der eurozentrische weiße Kunstbetrieb!

Man hat in Kassel geglaubt, mit halbgaren Beteuerungen des Kuratoren-Teams die Antisemitismus-Gefahr bannen zu können. Dabei hat es in jüngerer Vergangenheit genügend Beispiele für antisemitische Strömungen im Fahrwasser des Postkolonialismus gegeben.

So ist es erst zwei Jahre her, da verursachte der geplante Auftritt des Kameruner Historikers Achille Mbembe gewaltigen Wirbel. Der Postkolonialismus-Theoretiker hatte zuvor eine direkte Linie von Israels Regierung über das Apartheids-Regime in Südafrika bis zum Holocaust gezogen: Eine Juden-Karikatur mit SS-Symbol findet sich auch auf dem Banner des Künstlerkollektivs Taring Padi. Mbembe wurde vorgeworfen, die israelfeindliche BDS-Bewegung zu unterstützen: Unter demselben Verdacht steht auch Ruangrupa.

Nicht mal ein Jahr liegt es zurück, dass der WDR seine geplante Zusammenarbeit mit einer palästinensisch-stämmigen Moderatorin absagte. Ihr wurden nicht nur politisch fragwürdige Interneteinträge nachgewiesen, sondern auch die Teilnahme an einer Demonstration, auf der antisemitische Parolen zu hören waren.

Nun also der Fall Taring Padi in Kassel – und wieder geben sich alle ganz erschrocken. Dabei lässt sich die Überraschung angesichts der in den vergangenen Jahren geführten Debatten nur durch Tiefschlaf der documenta-Leitung erklären. Das eigentliche Problem aber besteht nicht im aktuellen Organisationsversagen, sondern in einem grundlegenden Missverständnis unserer Zeit. Es ist die Idee, wahre Internationalität sei im Konsens zu haben.

In einem Gastbeitrag für „Zeit online“ legt die Künstlerin Hito Steyerl dar, weshalb diese Idee schon bei der ersten documenta einem Trugschluss unterlag. Angesichts der NS-Vergangenheit des Chefberaters Werner Haftmann sei der „Weltkunst“-Jargon dieser Reihe nicht mehr gewesen als ein dreister Entwurf für westdeutschen Nachkriegsimperialismus: „Wenn man die Welt schon nicht mit Panzern erobern konnte – vielleicht mit Kunst?“

Die Welt ist nicht überall, wie wir sie gerne hätten. Wer Weltkunst im Sinne postkolonialer Diskurstheorien versteht, darf sich über antisemitische, rassistische, homophobe, sexistische Begleiterscheinungen nicht wundern. Hito Steyerl liegt deshalb ganz richtig, wenn sie der documenta empfiehlt, „vom überheblichen Paradigma der Weltkunstschau Abschied zu nehmen“. Und ihr Gefühl trügt sie nicht, wenn sie bilanziert: Vielleicht habe sich die documenta „auch einfach überlebt“.

Reaktionen auf den Vorfall

Der Skandal auf der documenta in Kassel hat zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Vor allem auf Generaldirektorin Sabine Schormann wächst der Druck:

- Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete den Gegenstand des Skandals, das Kunstwerk von Taring Padi, über eine Sprecherin als „abscheulich“. Er habe in den vergangenen 30 Jahren wohl keine documenta versäumt, ließ er über seine Sprecherin ausrichten: Die diesjährige Ausgabe werde er aber nicht besuchen.

- Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, erklärte: „Die Generaldirektorin der documenta, Sabine Schormann, muss unverzüglich zurücktreten oder vom Aufsichtsrat abberufen werden.“ Zudem sollten die Mitglieder des Kontrollgremiums unter Leitung des Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle ihre Posten zur Verfügung stellen.

- Jörg Sperling, Vorsitzender des documenta-Forums, verteidigt dagegen das kritisierte Werk. „Eine freie Welt muss das ertragen“, sagte er. Mit dem indonesischen Kollektiv Ruangrupa habe man sich dafür entschieden, eine andere Sicht auf Kunst und Kultur einzuladen. „Nun muss man auch aushalten, dass diese Menschen einen anderen Blick auf die Welt haben.“