Jeder kennt das: Im Wasser drückt die Blase und das nächste Klo ist fern. Anstatt sich aus dem Wasser über spitze Steine zur Toilette zu kämpfen, entleeren sich manche Badende in den See.

Natürlich ist längst nicht jeder Schwimmer ein Pinkler. Es gibt genug Menschen, die in so einer Situation eher den Weg zum Ufer-Urinal antreten. Doch auch diese haben wohl schon mal gerätselt, was passiert, wenn andere das anders handhaben.

Warum also nicht einmal eine Frage stellen, über die mancher schon im Stillen nachgedacht haben mag:

Wie viel Urin schwimmt im Bodensee?

Im Hochsommer schwimmen täglich tausende Menschen im See. Wie viele davon das Gewässer auch als Toilette nutzen, lässt sich kaum feststellen. Doch selbst wenn nur jeder Zehnte unter Wasser seiner Blase nachgibt, gelangen täglich dutzende Liter Urin in den See.

Zahlen dazu gibt es seitens Ämtern oder Behörden nicht. Laut einer US-Studie aus dem Jahr 2009 pinkelt sogar jeder fünfte Badende – und diese Umfrage bezog sich auf Schwimmbecken.

Menschlicher Urin besteht jedoch keinesfalls nur aus Giftstoffen, sondern zu etwa 95 Prozent aus Wasser. Die restlichen fünf Prozent enthalten Kreatinin, wasserlösliche Vitamine, organische Säuren, Hormone, Farbstoffe sowie Harnstoff.

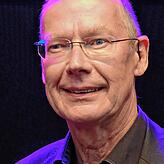

Das sagt Bodensee-Forscher Martin Wessels

Martin Wessels ist Leiter des Instituts für Seenforschung in Langenargen. Er sagt zu Urin im Bodensee: „Auch mit Hunderten oder wohl eher Tausenden Badegeästen und einigen Wildpinklern sehen wir angesichts der Urinmenge und dem Wasservolumen kein Problem für den Bodensee“.

Das gelte auch für die Badegäste: Weder im Obersee noch in anderen Seeteilen bestehe keine Gefahr für Badende.

Zwar kann der Harnstoff im Urin schädlich für Korallen im Meer sein, für das Ökosystem des Bodensees sei das aber unbedenklich. „Harnstoff ist eine Stickstoffverbindung und wird zum Teil ja auch als Grundstoff für Düngemittel verwendet“, so Wessels

Dieser Urin-Mythos ist falsch

Wessels klärt zudem über einen Mythos rund um Urin im Bodensee auf: Offenbar – so erzählt man sich an den Badeufern – sei Urin im Bodensee für den Rückgang des Fischbestandes verantwortlich. Das sei komplett falsch, erklärt Wessels. „Der Rückgang des Fischbestandes ist eher auf andere Nährstoffe wie Phosphor oder auch wesentlich Neozoen wie Stichling und die Quagga-Muschel zurückzuführen.“

In den vergangenen Jahren gab es an Wessels Institut zahlreiche Forschungsprojekte. Menschlicher Urin und seine Auswirkung auf den See hätten aber nie im Fokus gestanden, so der Wissenschaftler. „Nähere Forschungen haben wir zu dem Thema Urin im Wasser nicht angestellt und halten das auch nicht für sinnvoll.“

So oft wird das Wasser im Bodensee ausgetauscht

Insgesamt gibt es rund 48 Billionen Liter Wasser im Bodensee. Forschungen der Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) über den Untersee haben ergeben: Die Wassermassen zwischen den Seeteilen sind in ständigem Austausch. Aufgrund von Strömungen und Wind bewegen sie sich entlang der Uferlinien, vermischen sich und fließen letztlich in Richtung Seerhein ab.

Am Beispiel des Zeller Sees zeigt sich: Das Wasservolumen wird etwa viermal jährlich mit Wasser vom Konstanzer Seerhein komplett ausgetauscht. Wasser, dass beispielsweise über die Radolfzeller Aach in den Zeller See gelangt, verbleibt dort durchschnittlich fünfeinhalb Tage im Uferbereich. Urin, der beispielsweise im Strandbad Moos seinen Weg ins Wasser findet, fließt schnell in Richtung Seerhein ab – wenn er sich nicht schon bald im Wasser aufgelöst hat.

Ist Pinkeln in den Bodensee verboten?

Ob See-Pinklern Strafen drohen, erscheint auf dem ersten Blick nicht eindeutig. Einerseits ist das Urinieren wohl kaum nachweisbar. Außerdem ist es im aktuellen Bußgeldkatalog als solches nicht vermerkt. Eine Orientierung bietet nur das Delikt „Wildpinkeln“. Wer in der Öffentlichkeit uriniert, dem droht ein Verwarn- oder Bußgeld zwischen 35 und 5000 Euro.

Auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärt die Pressestelle des zuständigen Polizeipräsidiums Einsatz, dass Pinkeln unter Wasser theoretisch ebenso als Ordnungswidrigkeit eingestuft werde. Sofern sich ein Verstoß nachweisen lasse, werde Anzeige erstattet und an die Behörden der zuständigen Stadt oder Gemeinde weitergegeben.

In der Praxis dürfte dieses Thema aber keine Rolle spielen, so Polizei-Sprecherin Katharina Topp, weil es weder überprüft noch festgestellt werden könne. „Jedenfalls sind uns solche Fälle aus den letzten Jahrzehnten nicht bekannt.“