Angefangen hat die Energieversorgung für die Singener mit 60 Glühlampen. So viele Leuchten hat der Konzessionsvertrag zwischen Alfred Trötschler von der Baumwollspinnerei Trötschler und der Gemeinde Singen im Jahr 1896 festgeschrieben. Singen war damals noch keine Stadt – die Stadtrechte kamen erst im Jahr 1899 – und die Gemeinde hatte gerade mal 2500 Einwohner, wie die Thüga in einer Aufstellung zur Unternehmensgeschichte schreibt.

Mit dem heutigen Unternehmen Thüga hatte das zwar eigentlich nichts zu tun. Denn die ersten Aktivitäten von Vorgängerunternehmen der heutigen Thüga in Singen begannen erst 1924. Doch die Stromversorgung zum Ende des 19. Jahrhunderts verdeutlicht: Die Betriebe spielten eine entscheidende Rolle bei der Energieversorgung der jungen und rasch wachsenden Stadt. Und die Entwicklung verlief unterm Hohentwiel markant anders als in anderen Städten.

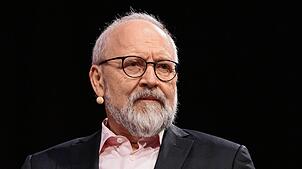

Denn in der Regel sei das Gas vor dem Strom gekommen, sagt Markus Spitz, Geschäftsführer von Thüga Energie. Zunächst ab Mitte des 19. Jahrhunderts als Leuchtgas, um die schummerigen Petroleumlampen zu ersetzen. Zum Ende des 19. Jahrhunderts habe es dann erste Gasverbrennermotoren gegeben. Bis in die 1920er-Jahre habe es im kleinen Singen hingegen nur die Stromversorgung gegeben: „Dann wurde es der wachsenden Stadt zu wenig und man wollte eine Gasversorgung“, so Spitz.

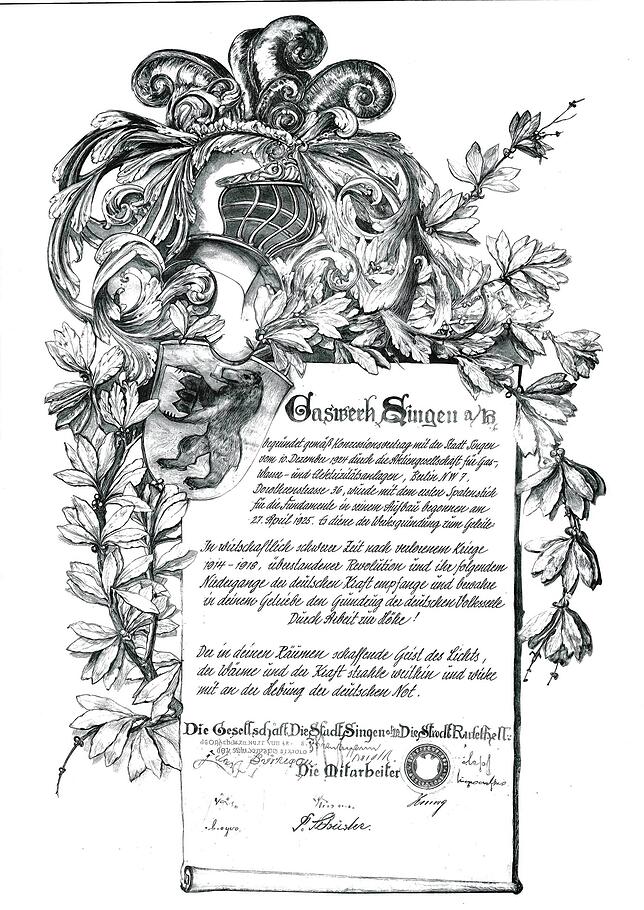

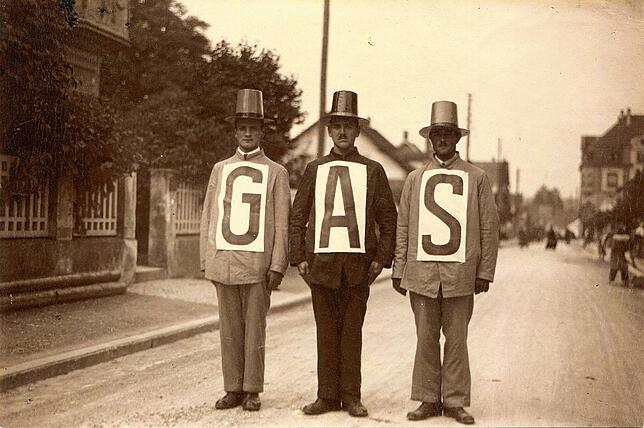

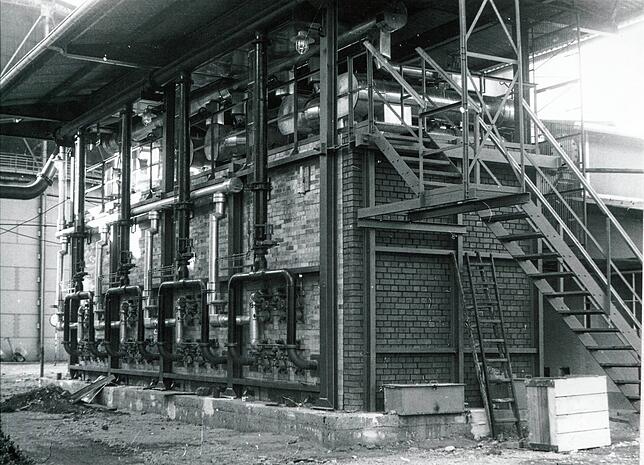

1924 war es schließlich soweit: Die Stadt Singen schloss einen Konzessionsvertrag mit der Aktiengesellschaft für Gas-, Wasser- und Elektrizitätsanlagen, abgekürzt Agwea. Das Gaswerk im Schnaidholz wurde ab dem Jahr 1925 gebaut. Dort wurde Kokereigas hergestellt. Der Konzessionsvertrag habe übrigens für den ganzen westlichen Bodenseeraum gegolten, Hochdruckleitungen seien bis Radolfzell und Überlingen am See gelaufen, sagt Christoph Raquet, Geschäftsführer der Thüga Energienetze.

Gas als Brennstoff hielt auch in Privathaushalten Einzug, wie ein historisches Foto zeigt. Abgebildet ist ein Schaufenster, das das Gaswerk in der der Ekkehardstraße hatte – ausgestellt waren dort eine Reihe von Gasherden. Ein Riesenfortschritt, wie Raquet meint, denn zuvor musste man mit Kohle oder Holz kochen.

Und damit ist man im Prinzip aus der Unternehmensgeschichte in der Gegenwart angekommen. Denn schon damals ging es um Transformation, wie Raquet schildert. Das Kokereigas wurde aus Steinkohle erzeugt. „Und es bestand zu 55 Prozent aus Wasserstoff“, so Raquet.

Der erste Schritt der Transformation sei der von der Kohle zum Kokereigas gewesen, zählt Raquet auf. 1960 ging es dann weiter und eine Flüssiggas-Spaltanlage wurde in Betrieb genommen. Flüssiggas habe man mit Lastwagen in die Stadt bringen und mit viel Energie aufspalten müssen, um es ins Gasnetz einzuspeisen, so Raquet. Nicht einmal zehn Jahre später folgte Schritt drei der Transformation. Erdgas, das im Raum Pfullendorf gefördert wurde, floss ab 1969 per Pipeline nach Singen und wurde ins vorhandene Gasnetz eingespeist.

Technisch ist die nächste Umstellung keine große Herausforderung

„Und die nächste Transformation ist technisch gesehen eigentlich keine große Herausforderung“, lautet die Einschätzung von Christoph Raquet. Gemeint ist damit die Umstellung der Gasleitungen auf grüne Gase, insbesondere auf Wasserstoff, der mit erneuerbarer Energie erzeugt werden soll. Wie die Region konkret mit ökologisch erzeugtem Wasserstoff versorgt werden soll, dafür gibt es viele Ideen und Möglichkeiten – belastbare Planungen gibt es indes noch nicht.

Stadtwerke-Chef Axel Blüthgen geht davon aus, dass Wasserstoff eher ein sinnvoller Energieträger für Großverbraucher wie Industriebetriebe ist. Er sagt: „Zu 99 Prozent kann man durch die bestehenden Gasleitungen schon Wasserstoff leiten.“ Neue Gasanschlüsse bei Privathäusern seien hingegen nur noch selten nachgefragt: „Die Leute bauen dann eher gleich eine Wärmepumpe ein.“

Markus Spitz sieht denn auch schon den nächsten Transformationsschritt am Horizont. Und der heiße: Raus aus dem Gas. Das Energiesystem der Zukunft dürfte auf drei Säulen stehen, lautet die Einschätzung der Thüga-Chefs. Zum Einen dürfte vieles, was derzeit mit fossilen Brennstoffen geheizt wird, künftig mit Strom geheizt werden – eben über Wärmepumpen. Zum Zweiten werde Erdgas durch grüne Gase ersetzt. Und zum Dritten werde es Wärmenetze geben.

Beim Wärmenetz Masurenstraße wartet man noch auf Zuschüsse

Ein neues Wärmenetz ist im Masurengebiet in der Singener Südstadt geplant – und das schon seit einer ganzen Weile. Dass es nach wie vor keine definitiven Nachrichten zu diesem Großprojekt gibt, schreiben die Thüga-Chefs Spitz und Raquet ebenso wie Stadtwerke-Chef Blüthgen der Zuschussverteilung zu.

Einig sind sich alle drei nämlich darin, dass ein Nahwärmenetz ohne Förderung wirtschaftlich nicht darstellbar sei. Daher habe man Anträge für die Bundesförderung effiziente Wärmenetze gestellt. Die Projektlaufzeit sei völlig üblich, sagt Raquet und Spitz ergänzt: „Wir sind guter Dinge.“

Stadtwerke-Chef Axel Blüthgen versichert zudem: „Die Ausschreibungen sind vorbereitet. Sobald die Zusage da ist, können wir starten.“ Er hoffe, dass bis Frühjahr eine Aussage zur Förderung des Singener Projekts vorliege. Und Thüga-Pressesprecher Jens Bergfeld stellt in Aussicht, dass das Unternehmen die Interessenten für einen Nahwärmeanschluss möglichst bald informieren werde.

Am Stromnetz wird beständig gebaut

Bleibt noch ein Blick aufs Stromnetz. Denn auch daran wird der Wandel nicht spurlos vorübergehen, vor allem da absehbar ist, dass einiges an Heizung und Mobilität künftig elektrisch betrieben wird. Zuletzt habe es in Deutschland einen so starken Netzausbau im Stromnetz wie nie zuvor gegeben, sagt Christoph Raquet.

Ein sichtbares Zeichen für die Ertüchtigung des Singener Stromnetzes ist das neue Schalthaus an der Radolfzeller Straße. Strom mit einer Leistung von mehr als 60 Megawatt könne dadurch übertragen werden, sagt Christoph Raquet. Das frühere Schalthaus an derselben Stelle habe etwa die Hälfte bewältigt. Die Kapazität sei schon jetzt gut nachgefragt: Etwa 15 Megawatt Leistung seien allein für Fotovoltaik und E-Mobilität angefragt, weitere 20 Megawatt von der Industrie.

In diesen Schritt zur Ertüchtigung der Netze sei viel Geld geflossen, so Stadtwerke-Chef Blüthgen. Mehr als 4 Millionen Euro habe das Schalthaus gekostet, Investor sei die gemeinsame Netzgesellschaft von Stadtwerken und Thüga gewesen, die im Februar 2022 den Betrieb aufgenommen hat. Ein Ziel der Stadt Singen war beim Rückkauf der Mehrheit an den Gas- und Stromleitungen, mehr Einfluss auf die Energiewende nehmen zu können. Das sei aber eher ein fortlaufender Prozess als eine große Investition, sagt Blüthgen heute. Damit weiterhin deutlich mehr als 60 Glühlampen leuchten können.