Trotz aktuell guter Zahlen sieht der Chef von Deutschlands drittgrößtem Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen enorme Herausforderungen für die Zukunft. „Es wird außerordentlich schwer, eine Balance zwischen Klimaschutz, Beschäftigung und den Mobilitätsbedürfnissen der Menschen zu halten“, sagte Wolf-Henning Scheider mit Blick auf jüngst verschärften Klimaziele der EU. Man gehe „mit aller Kraft in Richtung batterieelektrische Mobilität“, sagte Scheider, der das Unternehmen seit Anfang 2018 führt.

Man werde hier rasant wachsen und Rückgänge mit klassischen Getrieben bis Ende des Jahrzehnts kompensieren. Allerdings gelte das nur bezogen auf den Umsatz. Beschäftigung zu sichern, werde eine Herausforderung, sagte der Manager. Ende des Jahrzehnts werde es bei ZF „eine enorme Transformation in den Werken“ geben.

Deutsche Werke sind nur bis Ende 2022 sicher

Im Rahmen eines im vergangenen Jahr ausgehandelten Tarifvertrags Transformation verhandelt das Unternehmen derzeit mit Verantwortlichen aller seiner deutschen Werke über zukünftige Geschäftsmodelle für die einzelnen Standorte. Deren Erhalt ist bis Ende kommenden Jahres tarifvertraglich gesichert.

„Es ist nicht ausgeschlossen, dass am Ende dieses Prozesses von uns auch Werke geschlossen werden müssen“, sagte Scheider und fügte an: „Für einige, wenige Werke gibt es noch keine Perspektive“. An Lösungen werde aber gearbeitet. Tendenziell werde die Beschäftigtenzahl in Deutschland – hier arbeiten etwa 50.000 Menschen für ZF – aber sinken.

Die Beschäftigtenzahlen werden sinken – auch bei ZF

In einem jüngst im Handelsblatt veröffentlichen Interview sagte der ZF-Chef, es gehe sicherlich um einige Tausend Stellen, die bis 2035 verloren gehen“. Sollten die EU-Klimaziele bis dahin noch weiter verschärft werden, würde der Wandel nicht mehr im Dialog und auch nicht ohne betriebsbedingte Kündigungen gehen.

Die EU-Kommission plant derzeit im Rahmen ihres Green-Deals, den CO2-Ausstoß von Neufahrzeugen bis 2035 auf Null Gramm pro Kilometer zu senken. Das kommt einem Verbrennerverbot gleich, da in den Aggregaten trotz großer Fortschritte bei der Motoreneffizienz immer noch Treibhausgas ausgestoßen wird.

Allein ein Viertel der ZF-Umsätze hängt derzeit an Getrieben, die dann nicht mehr benötigt würden. Elektroautos haben kein, oder nur sehr kleine Getriebe.

Fokus auf Nutzfahrzeuge, Software und Elektro

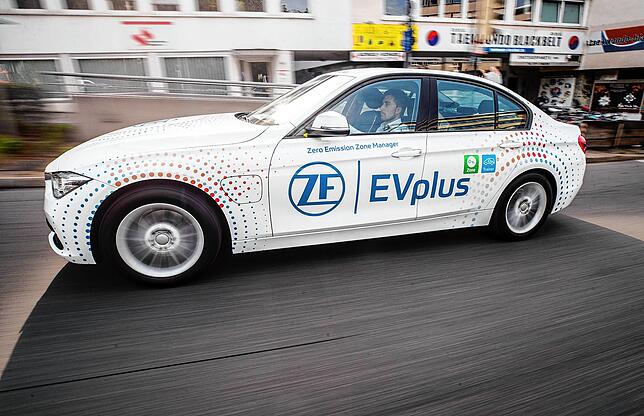

ZF schwenkt daher seit Jahren auf das krisensicherere Nutzfahrzeuggeschäft, Software und E-Mobilität um. Für E-Fahrzeuge bauen die Friedrichshafener beispielsweise komplett elektrifizierte Achsen für PkW, Busse und Trucks.

Ohne Details zu nennen, sprach Scheider von einem „Milliarden-Umsatz“, der in diesem Geschäftsfeld bereits konzernweit erwirtschaftet werde.

Das Problem dabei ist, dass in der neuen Elektrowelt die Wertschöpfung tendenziell von den Zulieferern wegwandert und auch die Produkte als solche weniger komplex sind.

In Summe sinkt daher die Beschäftigung. Studien gehen daher von Beschäftigungsverlusten von etwa einem Drittel aus. „Für uns ist absehbar, dass die Beschäftigungszahlen in der Autoindustrie künftig sinken“, sagte der ZF-Chef, der früher bei Bosch in führender Position arbeitete.

Umsatz und Gewinn im Höhenflug

Ist die mittelfristige Perspektive also fordernd, steht das Stiftungsunternehmen aktuell gut da. „Das erste Halbjahr 2021 war für uns in Summe positiv“, sagte Scheider. Im Vergleich zu dem wesentlich von der Corona-Pandemie beeinflussten ersten Halbjahr 2020 erwirtschaftete ZF in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Umsatz von 19,3 Milliarden Euro – ein Plus von 43 Prozent.

Das bereinigte Ebit lag bei einer Milliarde Euro, nachdem im Vorjahr ein Verlust von 177 Millionen Euro aufgelaufen war. Unter dem Strich stand bis zur Jahresmitte ein Gewinn von rund 500 Millionen Euro. Die Umsatzrendite bewegt sich damit bei mageren 2,7 Prozent.

Finanzvorstand Sauer: Sparen ist weiter angesagt

Allerding gelang des dem Konzern nach Worten von Finanz-Vorstand Konstantin Sauer, Schulden abzubauen und das Eigenkapital zu stärken. Maßgeblich dafür waren auch Einsparungen in der Corona-Krise, etwa durch Kurzarbeit, aber auch durch Einschnitte beim Personal. Kostenbewusstsein sei für ZF weiter ein wichtiges Thema, sagte Sauer.

Seine Prognose fürs Gesamtjahr hält der Zulieferer vom Bodensee aufrecht und geht von einem Umsatz zwischen 37 und 39 Milliarden Euro zum Jahresende aus. Damit schickt sich ZF an, Conti als zweitgrößten Zulieferer Europas zu verdrängen.

Die Chipkrise nimmt kein Ende

Probleme bereiten dem Konzern stockender Nachschub und die Chipkrise, die nach Worten Scheiders noch bis ins Jahr 2022 spürbar sein werde.

Beide Effekte haben die Gewinnspannen im laufenden Jahr bei ZF wegen höherer Beschaffungskosten und größerer Lagerhaltung gesenkt. Das Positive dabei: Es gebe in vielen Ländern eine „aufgestaute Nachfrage“, speziell nach ZF-Produkten, etwa in China oder den USA, so Scheider.