Wie sehr Deutschland immer noch von Erdöl und Gas als Energieträger, macht jetzt wieder der Ukraine-Krieg deutlich. Dabei muss der Kontinent bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral werden. Wasserstoff ist dabei eine Alternative, in die viel Hoffnung gesetzt wird. Doch wie sieht es derzeit damit aus?

Wir sprachen mit zwei großen Zuliefererunternehmen aus der Region, mit Marquardt aus Rietheim-Weilheim und der Leiber Group aus Emmingen. Beide Konzerne sind sehr aktiv in der Forschung.

Marquardt gehört nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden Herstellern von mechatronischen Schalt- und Bediensystemen. Jährlich investiere das Unternehmen rund zehn Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung.

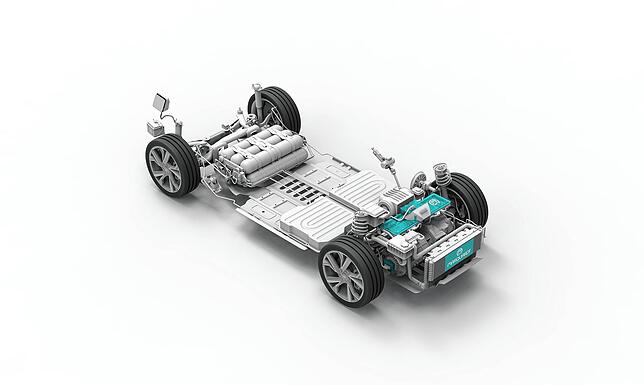

Das Ziel sei klar definiert, betont Ulrich Schumacher, Sprecher des Unternehmens. Bis zum Jahr 2050 solle in Europa die Klimaneutralität erreicht werden, daran wird auch die Wasserstofftechnologie einen großen Anteil haben müssen. An diesem Ziel wird sich auch das Rietheimer Unternehmen beteiligen. Es stellt beispielsweise Batteriemanagement-Systeme für Autos her. In Wasserstofffahrzeugen werden Systeme für die Überwachung der Brennstoffzelle, Schaltsysteme und Wandler des Leistungsstranges benötigt. „Damit beschäftigen wir uns“, heißt es weiter.

Viele Einsatzgebiete

Darüber hinaus gebe es aber in der gesamten Wasserstoff-Infrastruktur viele Einsatzgebiete für die Technologie des Unternehmens, wie Sensorik, Überwachungssysteme und Mechatronik von mobilen Anwendungen in Autos, Lastwagen, Zügen Flugzeugen und Schiffen, aber auch in Kraft-Wärme-Koppelungsanlagen.

Produkte werden am Stammsitz entwickelt

Marquardt entwickele im Moment die Produkte der ersten Generation am Stammsitz in Rietheim-Weilheim mit Partnern, berichtet Schumacher weiter. Die ersten Innovationsprojekte befänden sich auf dem Weg in die Industrialisierung und Serienreife. Aktuell würden mehrere Serienprojekte von Systemen zur Überwachung von Brennstoffzellen vergeben. Bereits in einzelnen Fahrzeugen in Serie sei ein System, das die Aufgabe habe, die Brennstoffzelle vom Bordnetz zu trennen und die Batteriezelle zu entladen.

Aus Sicht des Rietheimer Unternehmens ergänzen sich Batterietechnologie und Brennstoffzelle. Beide Technologien sollten gefördert und konsequent eingesetzt werden.

Auch die Leiber Group aus Emmingen sieht die Zukunft der Brennstoffzellen-Technologie „positiv“, lässt Geschäftsführer Rolf Leiber mitteilen. „In unseren Planungen gehen wir davon aus, dass die mit Brennstoffzellentechnologie verbundenen Anwendungen in etwa fünf Jahren mit deutlichen Wachstumsraten verbunden sein werden.“

Positive Auswirkungen auf Stammsitz erhofft

Das wirke sich hoffentlich insbesondere am Emminger Standort aus, denn hier verfüge der Konzern über das Know-how und die Fertigungsstrategien, die dazu notwendig seien. Rolf Leiber glaubt, dass sich die Brennstoffzellentechnologie langfristig als eine Alternative zu den bestehenden Speicher- und Antriebslösungen, zum Beispiel bei den Lastwagen, etablieren werde.

„Konkrete Kundenanfragen häufen sich mit hohen Stückzahlszenarien.“Rolf Leiber, Geschäftsführer

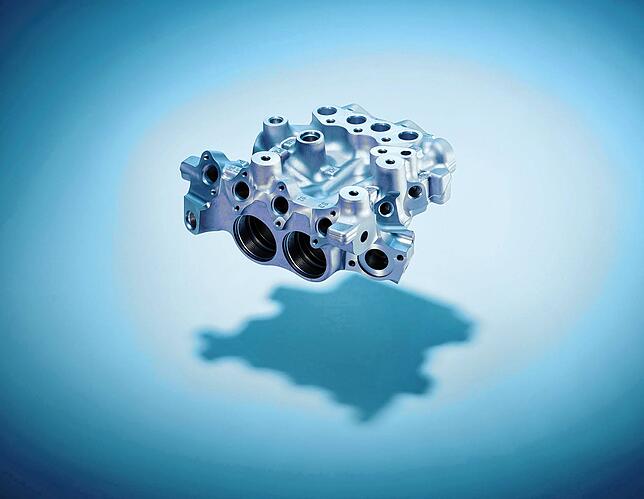

Die von Leiber genutzte Technologie, die Massivumformung von Aluminium und die Präzisionszerspanung von druckdichten Bauteilen, sei für den Einsatz in Wasserstoffsystemen hervorragend geeignet. Wenn handelsüblicher Stahl in Verbindung mit Wasserstoff komme, sei eine sogenannte Wasserstoffversprödung festzustellen. Das geschehe mit den von Leiber gefertigten Aluminiumteilen nicht.

Im Anwendungsbereich der Wasserstofftechnologie würden kleine Aufträge bereits produziert. „Konkrete Kundenanfragen häufen sich mit hohen Stückzahlszenarien“, teilt das Unternehmen weiter mit. Mit einem Produktionsstart rechnet Leiber „vielleicht 2024“.

Aus Sicht von Leiber werden sich die beiden Antriebstechnologien – Brennstoffzellen und Batterien – in Zukunft je nach Anforderung ergänzen, wenngleich die Marktdurchdringung bei den batteriebetriebenen PKW bereits in Kürze vollzogen sein wird. Leiber resümiert: „Da bleibt nur der Schönheitsfehler: Woher kommt grüner Strom?“ Das umfasst sicher auch die Frage, wie grüner Wasserstoff in großen Mengen hergestellt werden kann.