Eine Entscheidung, die Auswirkungen hat. Am 30. Juli 1906 erteilten der Schweizer Kanton Aargau und die großherzogliche badische Regierung einem Konsortium aus Firmen und Banken die Genehmigung, ein Laufwasserkraftwerk bei Laufenburg zu errichten.

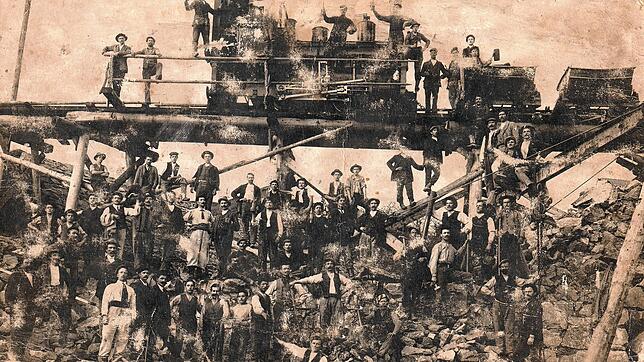

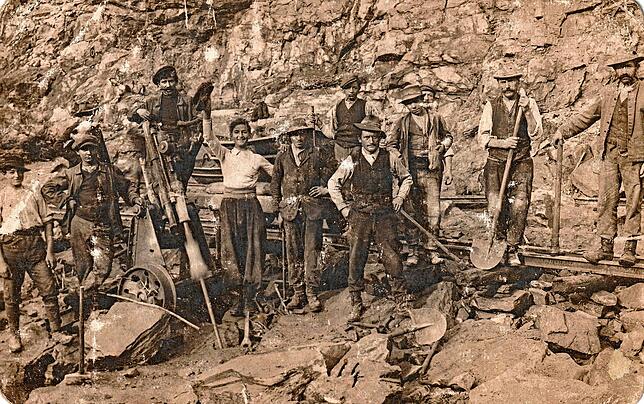

Am 14. Mai 1914 ging das Kraftwerk in Betrieb und liefert seit dem darauf folgenden Oktober ununterbrochen elektrische Energie. Am Bau beteiligt waren zeitweise über 1000 Arbeiter, darunter viele Gastarbeiter, alleine 450 Italiener. Einer von ihnen war Carlos Manzoni, von dessen Arbeit am Kraftwerkbau einige historische Bilder zeugen.

Kraftwerksbau lockt italienische Gastarbeiter nach Laufenburg

Schon zum Ende des 19. Jahrhunderts warb das Deutsche Reich gezielt Gastarbeiter aus Italien an, unter anderem für den Ausbau des damals hoch fortschrittlichen deutschen Eisenbahnnetzes. Im Jahr 1896 machte sich die Witwe Anna Veddovada Manzoni auf den Weg von Udine in Italien nach Nollingen. Ihr zweitgeborener Sohn Carlos Manzoni, damals gerade 20 Jahre alt, arbeitete zunächst beim Kraftwerk in Rheinfelden, wo er eine Ausbildung zum Sprengmeister erhielt.

Im Jahr 1906 führte ihn seine Arbeit nach Laufenburg, wo ein neuartiges Kraftwerk errichtete werden sollte. „Im Laufe der Jahre kamen viele Gastarbeiter aus Italien nach Laufenburg, um sich beim Kraftwerksbau Geld zu verdienen“, erklärt Stadtarchivar Martin Blümcke.

Sie wohnten in Gasthäusern, in leerstehenden Häusern und Baracken. „Sie bildeten Gruppen von 25 bis 30 Personen, angeführt von einem Capo, der für Lohn, Unterkunft und Verpflegung sorgte“, beschreibt Blümcke die damalige Situation.

1913: 450 italienische Gastarbeiter in Laufenburg

In den Jahren des Kraftwerksbaus von 1909 bis 1913 müssen es mehrere hundert Gastarbeiter gewesen sein, die als Mineure, Zimmerer, Maurer und Bauarbeiter an der Fertigstellung des Großprojekts arbeiteten. Bereits im ersten Jahr des Baus zählte man 236 italienische Gastarbeiter, Angehörige anderer Nationalitäten waren unter den Gastarbeitern kaum vertreten.

„Im Jahr 1913 waren es dann schon etwa 450 Arbeiter italienischer Herkunft“, weiß Blümcke. Das Bild der Gassen in Laufenburg war in dieser Zeit bunt. Doch schon rund ein Jahr später war von den italienischen Gästen kaum jemand übrig geblieben.

Schon im Jahr 1915 zählte die Ausländerkontrolle lediglich noch 44 Italiener – eine Entwicklung, die für die beiden Laufenburger Schwesterstädte nach einem erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung während des Kraftwerksbaus nun zu bedeutenden Mindereinnahmen führte.

Die meisten Gastarbeiter kehren bald in ihre Heimat zurück

„Es waren im wahrsten Sinne des Wortes Gastarbeiter und sie wurden auch oft abschätzig behandelt“, so Blümcke. Unter anderem der Ausbruch des Ersten Weltkriegs, der die wirtschaftlich florierenden Laufenburger Schwesterstädte in den kriegsbedingten Alltag holte, bedingte die Rückwanderung mehrerer hundert Arbeiter.

Der Kraftwerksbau war beendet, die Gastarbeiter hatten ihren Dienst getan und kehrten vielfach in ihre Heimat zurück. Nicht so Carlos Manzoni, für den Laufenburg mittlerweile zur Heimat geworden war. Dort hatte er mittlerweile seine Frau Gasparina Miglioretto geheiratet und war nach Binzgen gezogen, wo seine beiden Kinder zur Welt kamen.

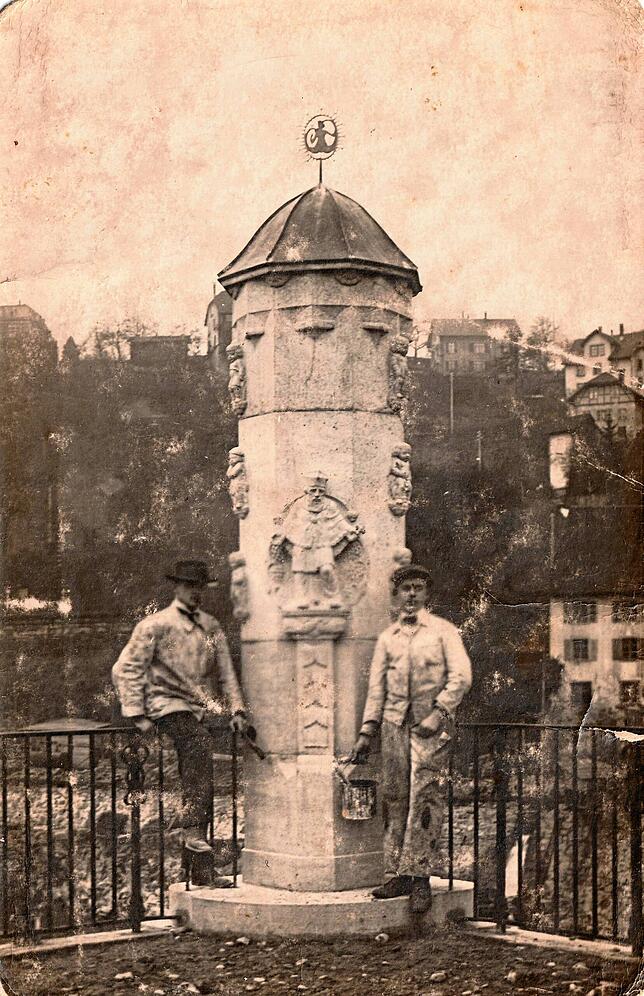

Nachdem die Arbeit am Rhein beendet war, mietete Manzoni einen Steinbruch und baute sich ein eigenes Geschäft auf, mit dem er zunächst scheiterte. Manzoni musste schnell Insolvenz anmelden, doch der lebensfreudige Italiener gab nicht auf und baute sich später doch noch ein eigenes Geschäft mit einem Steinbruch auf und verkaufte Schotter für den Straßenbau. In der Hungersnot nach dem Zweiten Weltkrieg gelang es ihm aufgrund seiner Bekanntheit, die er sich in der Region erarbeitet hatte, Zusatzrationen für seine damals insgesamt neun Enkelkinder zu ergattern.

Archivbilder geben historische Einblicke

Seine Frau und er kamen zeitlebens nicht zu großem Reichtum, doch im Vergleich zu ihrer Jugend in Italien, wo sie große Armut erlebt hatten, ging es ihnen gut, Carlos Manzoni starb im Jahr 1953. Sein elftes Enkelkind Margarete Sepulveda lebt bis heute in Laufenburg. Aus ihrem privaten Archiv entstammen die historischen Bilder, die neue Einblicke in den Arbeitsalltag der Gastarbeiter beim Bau des Laufenburger Laufwasserkraftwerks gewähren.